"ПРИНАДЛЕЖАТЬ СЕБЕ" - в роли логической/системной катег

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

f) Следует рассмотреть отношения между психологическим фреймом и гештальтом восприятия; здесь также может быть полезной аналогия с рамой картины. Руо (Roualt) и Блейк очерчивают представленные на их картинах человеческие фигуры и другие объекты. "Мудрые люди видят очертания и потому их рисуют". Но вне этих линий, устанавливающих границу гештальта восприятия ("фигуры"), находится фон ("грунт"), который в свою очередь ограничивается рамой картины. Подобным образом в схемах теории множеств большая "вселенная", внутри которой располагаются меньшие множества, сама заключается в "раму".

Мы полагаем, что этот двойной фрейминг не просто является "фреймом внутри фрейма", но указывает на то, что ментальные процессы имеют сходство с логикой в том отношении, что нуждаются во внешнем фрейме для ограничения фона, по отношению к которому должны восприниматься фигуры. Эта потребность часто не удовлетворяется, что причиняет дискомфорт, как если, например, мы видим скульптуру в окне лавки старьевщика. Мы полагаем, что потребность во внешней границе фона связана с предпочтением избегать парадоксов абстрагирования.

Когда определяется логический класс или множество объектов (например, класс спичечных коробков), становится необходимо определить границы множества объектов, которые следует исключить (в данном случае - границы множества всех тех вещей, которые не являются коробками). Однако объекты, включаемые в фоновое множество, должны иметь ту же степень абстракции, т.е. принадлежать к тому же "логическому типу", что и объекты самого множества.

Чтобы избежать парадокса, не следует рассматривать классы коробков и не-коробков как члены "класса не-коробков" (хотя оба эти объекта явно не являются коробками). Никакой класс не может быть членом самого себя. Таким образом, рама картины, поскольку она ограничивает фон, рассматривается здесь как внешнее выражение особого и очень важного типа психологического фрейма - фрейма, чья функция состоит в определении границ логического типа.

Фактически именно на это и указывалось выше, когда говорилось, что рама картины - это инструкция зрителю, чтобы он не применял предпосылки, относящиеся к фигурам на картине, к обоям позади нее.

Но именно этот тип фрейма способен ввергнуть в парадокс. Правило избегания парадоксов требует, чтобы элементы вне любой ограничительной линии имели тот же логический тип, что и внутри нее; но, как показывает вышеприведенный анализ, рама картины - это линия, отделяющая элементы одного логического типа от элементов другого логического типа.

ФОРМА И ПАТОЛОГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ ВТОРИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ*

* Bateson G. Social Planning and the Concept of Deutero-Learning // Relation to the Democratic Way of Life / Ed. by L. Brison, L. Finkelstein. N.Y., 1942.

Но, нет. Не может быть такой категории/класса, который бы определялся через единственный пример самого себя.

Получается, что "принадлежность самого себя к самому себе" в некотором смысле есть вне философская абстракция? Утопия?

Ну, тогда стоит бегло оценить как дела обстоят c "liberty" с идеей "утопии", по крайней мере, в роли последней в качестве некоего смыслового фона:

(1) По отношению к термину "принадлежность самому себе" стоит начать с прояснения с чем мы имеем дело:

--прикладным социальным учением

--философским учением

...ну, или же с чем-то еще типа идеологического учения неизвестной/известной природы и корней происхождения.

(2) "Субъект, который принадлежит себе", - по-видимому, ключевое представление. Проверим наличие существования философской категории "принадлежность", взятой самой по себе:

философская категория "принадлежности"

https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=9yD3VITjIqTbwAOE5YHgCA#newwindow=1&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Не существует в явной форме такой философской категории. Запомним этот факт. Из него вытекает следующая задача - в последующем потребуется деноминализировать/конкретизировать глагол "принадлежать" в контексте учения о "liberty".

(3) Ну, несложно убедиться, что представление о "человеке, принадлежащим самому себе", - есть апология либерализма и только либерализма:

человек принадлежит самому себе

https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=9yD3VITjIqTbwAOE5YHgCA#newwindow=1&q=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5

(4) Ну, может быть "принадлежность к самому себе" является типа системной/логической категорией:

фотопль

https://blogs.yandex.ru/search.xml?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8C&ft=blog%2Ccomments%2Cmicro&server=livejournal.com&author=metanymous&holdres=mark&how=tm&asc=1

Ну хорошо :)

–"Я иду гулять. Я иду на прогулку." - нельзя развернуть типа "я иду, чтобы прогуляться" - другой смысл выходит.

–Хм. Во второй фразе добавлено - предлог "на" и приставка "про-"

А вот - "Моя прогулка" это когда "Я гуляю ..." , нет?

Ну, да. Но речь была о том, что в придаточное предложение номинализацию не всегда можно развернуть. Я утверждал, что только тогда, когда она стоит рядом с предикатом, принимающим процесс в качестве аргумента.

Это две идеи - результат и процесс - которые полезно удерживать во внимании при мета-моделировании, хорошее различие. Я его уже по-моему описал где-то вверху, что номинализацию мы можем отрабатывать на вопросы как: а) процесс б) референтный индекс. То, что ты сейчас описал - как статую и ВАКОГ - это и есть работа с номинализацией, как референтным индексом.

Не говорим ли мы об одном и том же?

Но я указал более тонкое различие. Референт может быть: результатом, местом, объектом с заданной функцией.

Да, обращение к номинализации, как к референтному индексу.

И в обратную сторону следствие не верное. Если мы задаём вопросы к номинализации, как к предмету, это не значит, что мы её автоматически классифицируем как "вещь-вещь". Например: "я занимаюсь управлением персоналом". Вопрос: "каким конкретно (какой разновидностью) управлением занимаешься?". Тот же по форме, что вопрос "на какой конкретно машине?" к фразе "я еду на машине".

При этом такой вопрос будет заставлять субъекта находить место указанному процессу (или вещи, без разницы) в рамках неких пресуппозируемых систем классификации. При этом такие классификации существуют что для всех вещей, что для всех процессов, выразимых в языке. Вообще, мне кажется, это основная функция номинализации: типизировать процесс + вписать его в систему классификации.

С глаголами почему-то язык не даёт возможности обращаться, как с чем-то стереотипным; уточняя глагол волей-неволей мы соскальзываем в конкретные "атомарные" детали действия. А вот конкретизируя номинализацию мы, наоборот, волей-неволей удерживаемся в рамках конкретизации дифференцирующих признаков в исходной системе классифицирования.

Кстати, поэтому в психотерапии конкретизация номинализаций без их раз-номинализирования, скорее, не продуктивна. Потому что люди по поводу "коммуникации", "отношений", "переживаний" и всего такого себе придумывают совершенно нелепые системы классификаций, которые не несут никакой пользы.

А вот в контексте бизнеса работать с номинализациями можно и всегда нужно, потому что ээ производственные коллективы вынуждены придумывать себе хоть зачастую весьма развесистые, но работающие системы классификаций для координации общей деятельности большого числа людей. То есть во-первых в них изначально скорее всего какая-то есть польза, во-вторых только через переопределение значения номинализаций или увеличение их количества можно управлять средними и большими коллективами.

Я сделал то, что над чем работал кто-то чем-то.

Ну это же натянуто. Оборотом "то. что" можно уточнить вообще всё что угодно. Я взял в руки телефон – я взял в руки то, что зазвенело с утра. Хотя "телефон" можно назвать номинализацией по расширенной классификацией. Тогда получаем номинализации-вещи:

– РЕЗУЛЬТАТ (процесса)

– МЕСТО (проведения процесса)

– ФУНКЦИЯ (вещи, являющейся объектом/субъектом процесса)

Например, "работник", "участник" и прочие ээ профессионально-ролевые номинализации также можно записать в третью категорию. Хотя они уже без всяких оговорок однозначно реферируют "вещи", а отнюдь не процессы.

Фраза - Я сделал работу

Какие возможны вопросы:

(1) Какую конкретно работу

На что похожа работа + какую конкретно работу + какую ЧАСТЬ работы – у меня на практике такие основные вопросы к "предметам". Вопрос на "часть" очень полезный – потому что в ходе "обобщения" люди ставят более общую категорию вместо более частной. Но это даже в классической "женщины меня не любят" – тот же феномен – категория "женщины" вместо конкретного списка женщин.

(2) Ты сделал работу над чем

Вот такого сорта вопросы я остерегаюсь задавать. Мне кажется актант "работать над чем-то" ээ несколько натянутый. Вот другое дело - "уклоняться от чего-то". Хоть от летящего камня, хоть от службы в армии – это имеет всё одно значение, пусть даже тоже во втором случае предлог задаёт местоположение в пространстве ээ метафорическом, а не физическом.

А вот "работать над домашним заданием" и "работать над океаном (летя в самолёте)" - разное.

Мне кажется тут три типа вопросов:

а) что за работа, какая конкретно работа, какая часть работы имеется в виду

б) кто работал, кто участвовал в работе, кто занимался работой и т.п.

в) как конкретно работали, в чём конкретно состояла работа

(3) Смотри, а дальше может быть интересно - а) это скрытый повтор работы, т.е если номинализация - работа - это кто-то над чем-то работает и этот кто-то есть говорящий фразы, то это ключ повтора - т,е Я сделал то над чем уже работал когда-то.

Вот мне думается, что номинализация – в любом из трёх указанных значений – это всегда некая "шаблонизация". То есть повтор с некими общими (дифференциальными) качествами. Если ты говоришь "я работаю", то выражаешь своё "рабочее" отношение к некоему уникальному действию. А если говоришь "моя работа" (в значении "процесс в целом", а не "результат") – уже указываешь на некий типовой (по сути, культуральный) процесс. Типа "моя работа" во многом штука такая же, как твоя, его, и их.

(3.1) Либо если этот кто-то другой референт, то говорящий буквально утверждает, что он ТОЖЕ сделал работу , которую когда-то делал кто-то.

Ну, номинализации обозначают культурные или суб-культурные "шаблоны" процессов.

- С другой стороны, можно "испытать работу", но нельзя "начать чувство". Потому что "работа" может выступать в роли "вещи", а вот "чувство" не вытянуло роль процесса, хотя образовано от глагола "чувствовать" и вполне можно сказать "начать чувствовать".

Ага. Фиксирую упрощенно

Выделяем глагол с актантом а) вещь и б) глагол

Глаголы - (вещь)

Глаголы - (процесс)

Дальше.

Номинализации тоже имеют различение а) вещи-вещи б) вещь-процесса

И та и другая может стоять на месте актанта у глагола где актант вещь

Но номинализация - вещь-вещь - не соотносится с глагольным актантом глагола

А номинализация - вещь-процесс - не соотносится с вещевым актантом глагола.

Номинализация вещь-вещь - это номинализация в роли результата процесса.

Итак, есть:

- глаголы с актантом (вещь), которые сочетаются с любыми номинализации

- глаголы с а. (процесс), которые сочетаются только с номинализациями "вещь-процесс"

значит мы имеем дело с номинализацией-объектом (которая с исходным процессом связана как РЕЗУЛЬТАТ, как МЕСТО, либо как-то ещё пока неизвестным путём). Если вышло - значит с номинализацией-процессом.

Принято.

Даше очень интересно.

Я сделал то, что над чем работал кто-то чем-то.

Предикат "сделать" не принимает глагол в качестве актанта: "я сделать работать" - не катит. Поэтому не сворачивается в придаточное предложение.

Фраза - Я сделал работу

Какие возможны вопросы:

(1) Какую конкретно работу

(2) Ты сделал работу над чем

(3) Смотри, а дальше может быть интересно - а) это скрытый повтор работы, т.е если номинализация - работа - это кто-то над чем-то работает и этот кто-то есть говорящий фразы, то это ключ повтора - т,е Я сделал то над чем уже работал когда-то.

(3.1) Либо если этот кто-то другой референт, то говорящий буквально утверждает, что он ТОЖЕ сделал работу , которую когда-то делал кто-то.

ты не хочешь признать отличие номинализации-результата от номинализации-процесса :)

Я хочу понять. Потому что это очень интересно.

"Я иду гулять. Я иду на прогулку." - нельзя развернуть типа "я иду, чтобы прогуляться" - другой смысл выходит.

Хм. Во второй фразе добавлено - предлог "на" и приставка "про-"

А вот - "Моя прогулка" это когда "Я гуляю ..." , нет?

Свободу можно увидеть без освобождения, например:

- в виде одноимённой статуи

- в виде некоего символического ВАКОГа свободы

- и т.д.

Это две идеи - результат и процесс - которые полезно удерживать во внимании при мета-моделировании, хорошее различие. Я его уже по-моему описал где-то вверху, что номинализацию мы можем отрабатывать на вопросы как: а) процесс б) референтный индекс. То, что ты сейчас описал - как статую и ВАКОГ - это и есть работа с номинализацией, как референтным индексом.

Не говорим ли мы об одном и том же?

То есть здесь речь идёт о РЕЗУЛЬТАТЕ процесса "освобождения", а этот самый результат нельзя синонимично выразить одним лишь глаголом. То есть синонимичным придаточным предложением будет, скорее: "он увидел РЕЗУЛЬТАТ того, как кто-то ОСВОБОДИЛСЯ...". При этом даже просто использование совершенного глагола "освободиться" vs "освобождаться" помогает, но не дотягивает: "освободиться" указывает на ЗАВЕРШЕНИЕ процесса "освобождаться", а номинализация указывает таки на результат.

Да, обращение к номинализации, как к референтному индексу.

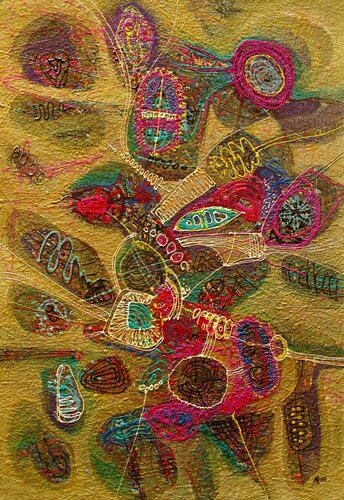

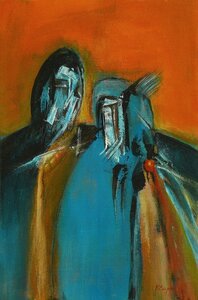

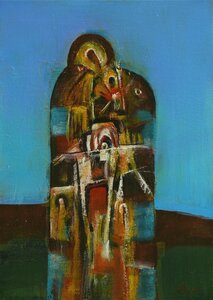

Оригинал взят у kulturografika в Образ — квант сознания

Наше сознание — мост, исходящий из неизвестности и уходящий в неизвестность. Для определения своих метафизических истоков у нас есть лишь смутные воспоминания, которые мы, впрочем, можем легко отмести, посчитав их издержками работы воображения. То же самое можно сказать и о нашем неизбежном метафизическом будущем. И мы стоим на этом мосту, с тревогой вглядываясь в завесу тумана, вольно или невольно цепляясь взглядом за любую проплывающую в его океане травинку, соломинку. Ловим напряжённым обонянием каждое дуновение, каждое колыхание насыщенного неопределённой дрожью и запахами воздуха. Преодолевая отчаяние неизвестности, в нас рождаются смутные предположения, предощущения неких черт и продолжений, постепенно складывающиеся во всё более и более обнадёживающие контуры. Рождается ощущение смысла, уплотняется понимание направления. Что-то начинает вырисовываться, оно двигается, совершает какие-то жесты, меняется, но остаётся. Где оно, снаружи или внутри? Близко или далеко? Если далеко внутри, то где это? Если близко снаружи, то что, или кто это?

Это — образ.

Образ является отправным пунктом и конечной инстанцией всякого размышления об искусстве. Образ не в том узком и специальном значении, когда имеется ввиду портретное изображение какого-либо человека или гипотетическое обличье надмирного сверхъестественного существа, но образ как квинтессенция смыслов и представлений. Вне этого понятия любые попытки понять и объяснить искусство окажутся бесплодными.

Процесс искусства инициируется (запускается) спонтанно в любом коллективе, в котором возникает задача синхронизации и топологической связности восприятия. А эта задача априори решается исходя из стремления к продолжению бытия. Искусство не может прекратиться, так как выполняет жизненно важные функции формирования и модификации сознания и осознания. С точно таким же основанием можно говорить о прекращении процесса изготовления и принятия пищи. Некая гипотетическая инициативная группа может, конечно, попытаться насильственным образом навязать кому-то подобную программу. Что, кстати, не раз происходило в истории. Но сопротивление будет неизбежным. Мало того, в обществе с достаточным для развития потенциалом, подобное сопротивление, разрастаясь, рано или поздно поставит инициаторов таких мало удобных повреждений функциональной инфраструктуры вне закона.

Именно в ткани искусства образ, как явление, ярче и явственнее чем где бы то ни было, показывает свои свойства. Свойства целостного, элементарного, опорного узла в сплетении наших переживаний и ощущений, и в то же время поля, портала в неожиданную глубину, взрывающуюся неограниченными видоизменениями ракурсов и детализации. Это точка на листе бумаги, которая при приближении превращается в колодец, ведущий всё глубже и глубже, дальше и дальше, затягивающий и изгибающийся, выталкивающий и выворачивающийся убегающим вдаль горизонтом, живой панорамой ландшафта, плотно засеянного жизнью и наполненного опасными, но увлекательными историями.

Образ — квант сознания.Операционное целое, образующее топологию пространства сознания. На биофизическом уровне — активно изменяющееся, но сохраняющее при самокопировании объём генетически значимых характеристик, энергоинформационное поле нейронной активности.

Наше собственное сознание есть образ, консолидированный результат возможности наблюдать и осматривать самих себя.Осознание — понятие, описывающее динамические аспекты сознания. Процесс его осуществления. Хореографию взаимодействия образов.

Преодоление бесплодных противодействий идеализма и материализма ведёт нас к новому пониманию действительности, к новому искусству, новым парадигмам познания и новым возможностям организации бытия. Метод в искусстве, опирающийся на понимание и использование свойств образов — экстраморфизм.Если абстракционизм, как метод, апеллирует к аналогиям с музыкой, то экстраморфизм, как метод, апеллирует скорее к математике с её неограниченными возможностями собирать развивающиеся и деградирующие модели. Изображается не то, что есть или было, но то, что потенциально способно быть, в разных формальных измерениях. Разыгрываются потенциалы бытия — онтологические вероятностные континуумы.

В экстраморфизме используются различные ракурсы сопровождения процесса вниманием. В отличие от абстракционизма, здесь не отрицается фигуративный ракурс, так как он неизменно присутствует в нашем процессе осознания. В отличие от сюрреализма здесь не устанавливается непреодолимой дихотомии сознательного и бессознательного.

Экстраморфный метод существует столько же, сколько существует само искусство, и не распространяется на всё искусство в основном потому, что входит в конфликт с такими важными потребностями коллективного сознания, как сохранение систем социальной атрибуции и устойчивости при воспроизведении. И тем не менее его функция настолько значительна, что экстраморфизм, как бы параллельно всему остальному искусству, сохраняется даже в периоды глубочайшей стагнации. Его роль возрастает и влияние увеличивается в моменты, критические для социальной группы, моменты необходимости смены ориентиров и кардинальной реформы мировоззрения. Подобно тому, как роль мутаций возрастает в ситуациях, критических для сохранения биологического вида.

Не предшественниками, конечно, но яркими представителями, маяками — ориентирами экстраморфного метода, можно считать в живописи — Чюрлёниса, Брейгеля, Эль Греко, Грундига, Филонова. В литературе — Рабле, Андерсена, Гоголя, Чехова, Лема, Кима, Сапковского.

Основными родовыми чертами (признаками) экстраморфизма представляются:— Некоторая, более или менее выраженная, причудливость или сказочность. Волшебность, фантастичность. Собственно сказка, с детства хорошо всем известная и повсеместно распространённая, и есть лучший пример и образец экстраморфии.

— Сильный гравитационный или антигравитационный эмоциональный эффект. Его произведения либо очевидно притягивают, либо внешне беспричинно отталкивают.— Ограничения формальных методов, стилей и школ экстраморфизм с лёгкостью преодолевает, и свободно располагается на их территориях, не встречая при этом серьёзных препятствий, но и не проваливаясь в эклектизм по причине, совершенно несопоставимой с нормативной морфологической перспективой.

— Сочетание "несочетаемых" способов выражения. Так, например, Брейгель виртуозно совмещает рафинированный высокоинтеллектуальный гнозис с гомерической фольклорной иронией.Представленные Вашему вниманию на этой выставке изображения — это последовательное осуществление программ экстраморфизма. "Модели" возможных (или невозможных) событий, пространств, переживаний. Модели здесь, конечно, термин условный и далеко не достаточный. Ближе было бы понятие, описывающее непосредственную онтологию внимания, взаимодействующего со свёрнутым в физический объект образом. Но в нашем языке пока нет подобных понятий.

Мы стоим на мосту, по которому не каждому удаётся пройти из конца в конец, чтобы убедиться в том, что начала и концы также весомы и убедительны как и нескончаемая неопределённость. Мост предполагает отказ от ежеминутного выбора пути, однажды ступив на него либо двигаешься в заданном направлении, либо возвращаешься к исходному. Отсюда можно только спрыгнуть или взлететь. Для одних это обременительное ограничение, для других освобождение от тягот принятия решений. Но в конце концов он лишь часть пути, и по нему невозможно идти навсегда.

Мост уже кем-то построен, или мы строим его для кого-то, кому ещё только предстоит по нему пройти? Скорее мы всё-же достраиваем мост, который кто-то начал строить до нас, и наше строительство точно так же будет продолжено кем-то другим. Есть человек, который идёт по мосту, есть тот, кто его строит и тот, кто пытается разрушить. Есть рыбак, который закидывает с него удочку. Есть человек, который стоит под мостом и смотрит на тех, кто идет поверху в твердой уверенности, что у любого моста есть опоры, конец и начало, и не замечает отсутствия перил. И есть птица, которая всё это уже видела сверху, потому что она здесь живёт всегда. Она видела время, когда не было ни моста, ни дороги, ни даже людей. Она хорошо помнит, как сгущались и обретали плоть смутные лишь поначалу очертания и продолжения, как всё большие и большие массы включались в рисунок движений и жестов, образующих образ, как разрастался он и обретал жизнь.

В визуальной конструкции печатных материалов выставки использован "Мост осознания", виртуальный объект, синтезированный Мариной Колотвиной и Валерием Колотвиным, для аккомодации темы образа в пространстве сознания.

Внешнее-внутреннее. Неопределенность-порядок.

http://metapractice.livejournal.com/453431.html?thread=11685943#t11685943

Мотыльки слетаются на онтологию порядка-неопределенности

http://metapractice.livejournal.com/453431.html?thread=11686455#t11686455

Дочитали до конца.

![[userpic]](http://localhost:4000/images/none.gif)