Показаны записи 9051 - 9060 из 56300

Третье возражение (случай девиантного индивидуума), попадает в ту же систему координат, что и случай дифференциации стабильных групп. Мальчик, не поддающийся обучению в английской общеобразовательной школе, реагирует именно на общеобразовательную систему, даже если корни его девиации лежат в некотором "случайном" травматическом эпизоде. Приобретаемые им привычки поведения могут не соответствовать тем нормам, которые намеревается привить школа, однако они приобретаются в качестве реакции именно на эти нормы. Он может приобрести паттерны, в точности противоположные нормальным (что часто и происходит), но для него не существует умопостижимого способа приобрести нерелевантные паттерны. Он может стать "плохим" английским школьником, он может стать безумным, однако характеристики его девиации будут по-прежнему находиться в системной связи с теми нормами, которым он сопротивляется. Несомненно, мы можем описать его характер, сказав, что он так же систематически соотносится со стандартным характером школьника, как характер туземцев племени Ятмул одного пола систематически соотносится с характером туземцев другого пола. Его характер ориентируется на лейтмотивы и паттерны отношений в том обществе, в котором он живет.

Сходные соображения будут направлять нас в ответе на возражение, касающееся экстремальной гетерогенности, подобной той, которая встречается в современных сообществах типа "плавильного котла". Предположим, мы предприняли попытку проанализировать все лейтмотивы отношений между индивидуумами и группами в таком сообществе, как город Нью-Йорк. Если мы не окажемся в сумасшедшем доме задолго до завершения наших исследований, то придем к такой картине общего характера, которая будет почти бесконечно сложной и содержащей больше тонких градаций, нежели человеческая психика способна различать внутри себя. На этой стадии, следовательно, как мы, так и те индивидуумы, которых мы изучаем, вынуждены пойти напролом - трактовать гетерогенность как своего рода позитивную характеристику общей окружающей среды. Когда, имея такую гипотезу, мы начинаем искать общие лейтмотивы поведения, то замечаем очень явные тенденции к прославлению гетерогенности ради нее самой (Robinson Latouche "Ballad for Americans") и к видению мира, как состоящего из бесконечного числа разрозненных кусочков шарады (Ripley "Believe It or Not").

Хотя мы очень мало знаем об условиях привычной дифференциации между классами, полами, группами, связанными с видами деятельности, и т.д. среди западных наций, я полагаю, нет опасности в применении этих общих выводов ко всем случаям стабильной дифференциации между группами, живущими во взаимном контакте. Я не могу представить, чтобы две различающиеся группы существовали в сообществе бок о бок без какого-либо вида взаимной релевантности между их специфическими характеристиками. Такое происшествие противоречило бы постулату, что сообщество - это организованная единица. Мы должны, следовательно, считать, что это обобщение применимо к любой стабильной социальной дифференциации.

Все, что мы знаем о механизмах формирования характера (особенно о процессах проекции), реакций, компенсации и т.п., заставляет нас рассматривать эти биполярные паттерны как унитарные внутри индивидуума. Если мы знаем, что индивидуум обучен внешнему выражению одной половины какого-либо паттерна (например, доминирующему поведению), мы можем с уверенностью предсказать (хотя и не в точных выражениях), что в его личности одновременно посеяны семена второй половины - подчинения. Нам следует думать, что индивидуум фактически был обучен доминированию-подчинению, а не доминированию или подчинению. Из этого следует, что там, где мы имеем дело со стабильной дифференциацией внутри сообщества, мы имеем право приписывать членам этого сообщества общий характер при том условии, что мы поступаем осторожно и описываем этот общий характер в терминах лейтмотивов отношений между дифференцированными частями сообщества.

Все, что мы знаем о механизмах формирования характера (особенно о процессах проекции), реакций, компенсации и т.п., заставляет нас рассматривать эти биполярные паттерны как унитарные внутри индивидуума. Если мы знаем, что индивидуум обучен внешнему выражению одной половины какого-либо паттерна (например, доминирующему поведению), мы можем с уверенностью предсказать (хотя и не в точных выражениях), что в его личности одновременно посеяны семена второй половины - подчинения. Нам следует думать, что индивидуум фактически был обучен доминированию-подчинению, а не доминированию или подчинению. Из этого следует, что там, где мы имеем дело со стабильной дифференциацией внутри сообщества, мы имеем право приписывать членам этого сообщества общий характер при том условии, что мы поступаем осторожно и описываем этот общий характер в терминах лейтмотивов отношений между дифференцированными частями сообщества.

культура

Частично на этот аргумент отвечают экспериментальные данные Левина (Lewin) о существовании больших различий в способах реакций немцев и американцев на неудачу в экспериментальных обстоятельствах. Американцы рассматривали неудачу как вызов к увеличению усилий, немцы же отвечали на нее разочарованием. Однако тот, кто отстаивает влияние скорее условий, чем характера, может по-прежнему утверждать, что экспериментальные условия фактически не являются одними и теми же для обеих групп; что значение любых обстоятельств как стимула зависит от того, как это обстоятельство выглядит на фоне других обстоятельств жизни субъекта, и этот контраст не может быть одним и тем же для обеих групп.

Фактически можно утверждать, что поскольку индивидуумы с различным культурным фоном никогда не попадают в одни и те же обстоятельства, то в привлечении таких абстракций, как "национальный характер" нет необходимости. Я полагаю, что этот аргумент рушится, если указать, что при акценте скорее на обстоятельства, нежели на характер, мы игнорируем известные факты, касающиеся обучения. Возможно, самое документированное обобщение в области психологии - то, что в каждый момент характеристики поведения любого млекопитающего, а особенно человека, зависят от его предыдущего опыта и поведения. Таким образом, предполагая, что следует принимать во внимание как обстоятельства, так и характер, мы не умножаем сущности сверх необходимости. Мы знаем о значении "выученного характера" из других видов данных, и именно это знание заставляет нас рассмотреть дополнительную "сущность".

Второй барьер к принятию идеи "национального характера" возникает после преодоления первого. Тот, кто соглашается, что характер должен учитываться, может по-прежнему сомневаться, возможно ли существование какой-то униформности или регулярности внутри такой выборки человеческих существ, которые составляют нацию. Давайте сразу скажем, что униформности, очевидно, не существует, и продолжим рассмотрение тех видов регулярности, которых можно ожидать.

Критика, на которую мы пытаемся дать ответ, может, вероятно указывать:

1) на существование субкультурной дифференциации внутри сообщества: на различия между полами, классами, либо между группами, связанными с видами деятельности;

2) на крайнюю гетерогенность и смешение культурных норм, что можно наблюдать в сообществах типа "плавильного котла";

3) на "случайных" девиантов - индивидуумов, подвергшихся некоторому травматическому эпизоду, не типичному для их социального окружения;

4) на феномены культурных изменений, и особенно на дифференциацию, возникающую в результате того, что одна часть сообщества отстает от других в скорости изменений;

5) на произвольную природу национальных границ.

Эти возражения тесно взаимосвязаны, и ответы на них, в конечном счете, вытекают из двух постулатов: во-первых, индивидуум, взятый как с физиологической, так и с психологической точки зрения, - это единая организованная сущность, так что все его "части" или "аспекты" являются взаимно модифицируемыми и взаимно влияющими; во-вторых, сообщество - это тоже организованная единица. ...

...

Частично на этот аргумент отвечают экспериментальные данные Левина (Lewin) о существовании больших различий в способах реакций немцев и американцев на неудачу в экспериментальных обстоятельствах. Американцы рассматривали неудачу как вызов к увеличению усилий, немцы же отвечали на нее разочарованием. Однако тот, кто отстаивает влияние скорее условий, чем характера, может по-прежнему утверждать, что экспериментальные условия фактически не являются одними и теми же для обеих групп; что значение любых обстоятельств как стимула зависит от того, как это обстоятельство выглядит на фоне других обстоятельств жизни субъекта, и этот контраст не может быть одним и тем же для обеих групп.

Фактически можно утверждать, что поскольку индивидуумы с различным культурным фоном никогда не попадают в одни и те же обстоятельства, то в привлечении таких абстракций, как "национальный характер" нет необходимости. Я полагаю, что этот аргумент рушится, если указать, что при акценте скорее на обстоятельства, нежели на характер, мы игнорируем известные факты, касающиеся обучения. Возможно, самое документированное обобщение в области психологии - то, что в каждый момент характеристики поведения любого млекопитающего, а особенно человека, зависят от его предыдущего опыта и поведения. Таким образом, предполагая, что следует принимать во внимание как обстоятельства, так и характер, мы не умножаем сущности сверх необходимости. Мы знаем о значении "выученного характера" из других видов данных, и именно это знание заставляет нас рассмотреть дополнительную "сущность".

Второй барьер к принятию идеи "национального характера" возникает после преодоления первого. Тот, кто соглашается, что характер должен учитываться, может по-прежнему сомневаться, возможно ли существование какой-то униформности или регулярности внутри такой выборки человеческих существ, которые составляют нацию. Давайте сразу скажем, что униформности, очевидно, не существует, и продолжим рассмотрение тех видов регулярности, которых можно ожидать.

Критика, на которую мы пытаемся дать ответ, может, вероятно указывать:

1) на существование субкультурной дифференциации внутри сообщества: на различия между полами, классами, либо между группами, связанными с видами деятельности;

2) на крайнюю гетерогенность и смешение культурных норм, что можно наблюдать в сообществах типа "плавильного котла";

3) на "случайных" девиантов - индивидуумов, подвергшихся некоторому травматическому эпизоду, не типичному для их социального окружения;

4) на феномены культурных изменений, и особенно на дифференциацию, возникающую в результате того, что одна часть сообщества отстает от других в скорости изменений;

5) на произвольную природу национальных границ.

Эти возражения тесно взаимосвязаны, и ответы на них, в конечном счете, вытекают из двух постулатов: во-первых, индивидуум, взятый как с физиологической, так и с психологической точки зрения, - это единая организованная сущность, так что все его "части" или "аспекты" являются взаимно модифицируемыми и взаимно влияющими; во-вторых, сообщество - это тоже организованная единица. ...

...

МОРАЛЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР*

* Bateson G. Morale and National Character // Civilian Morale / Ed. by G.Watson. 1942.

Мы будем действовать следующим образом:

a) Мы исследуем некоторые критические возражения, которые могут быть выдвинуты против принятия вообще каких-либо концепций "национального характера";

b) Это исследование даст нам возможность установить определенные концептуальные пределы, внутри которых выражение "национальный характер" будет, вероятно, валидным;

c) Придерживаясь этих пределов, мы очертим те порядки различий, которые могут обнаружиться среди западных наций, и попытаемся методом иллюстраций высказать более конкретные догадки о некоторых из этих различий;

d) В конце мы рассмотрим, каким образом различия того или иного порядка влияют на проблемы морали и международных отношений.

Барьеры на пути к понятию национального характера

Существуют многочисленные соображения, отвлекающие научные исследования от вопросов этого рода и заставляющие ученых рассматривать все подобные вопросы как бесперспективные или неразумные. Прежде чем мы рискнем высказать какие-то конструктивные мнения, касающиеся порядка различий, которых следует ожидать среди европейской популяции, следует рассмотреть эти отвлекающие соображения.

Во-первых, утверждается, что не люди, а скорее обстоятельства, в которых они живут, различаются в разных сообществах; что нам следует иметь дело с различиями либо исторического фона, либо нынешних условий; что эти факторы достаточны для объяснения всех различий в поведении без привлечения каких-либо различий характера рассматриваемых индивидуумов. По сути дела, эти аргументы являются обращением к "бритве Оккама" - утверждению, что не следует умножать сущности сверх необходимости. Аргумент состоит в том, что там, где существуют наблюдаемые различия в обстоятельствах, нам следует привлекать скорее их, нежели просто гипотетические различия характера, которые мы не можем наблюдать.

* Bateson G. Morale and National Character // Civilian Morale / Ed. by G.Watson. 1942.

Мы будем действовать следующим образом:

a) Мы исследуем некоторые критические возражения, которые могут быть выдвинуты против принятия вообще каких-либо концепций "национального характера";

b) Это исследование даст нам возможность установить определенные концептуальные пределы, внутри которых выражение "национальный характер" будет, вероятно, валидным;

c) Придерживаясь этих пределов, мы очертим те порядки различий, которые могут обнаружиться среди западных наций, и попытаемся методом иллюстраций высказать более конкретные догадки о некоторых из этих различий;

d) В конце мы рассмотрим, каким образом различия того или иного порядка влияют на проблемы морали и международных отношений.

Барьеры на пути к понятию национального характера

Существуют многочисленные соображения, отвлекающие научные исследования от вопросов этого рода и заставляющие ученых рассматривать все подобные вопросы как бесперспективные или неразумные. Прежде чем мы рискнем высказать какие-то конструктивные мнения, касающиеся порядка различий, которых следует ожидать среди европейской популяции, следует рассмотреть эти отвлекающие соображения.

Во-первых, утверждается, что не люди, а скорее обстоятельства, в которых они живут, различаются в разных сообществах; что нам следует иметь дело с различиями либо исторического фона, либо нынешних условий; что эти факторы достаточны для объяснения всех различий в поведении без привлечения каких-либо различий характера рассматриваемых индивидуумов. По сути дела, эти аргументы являются обращением к "бритве Оккама" - утверждению, что не следует умножать сущности сверх необходимости. Аргумент состоит в том, что там, где существуют наблюдаемые различия в обстоятельствах, нам следует привлекать скорее их, нежели просто гипотетические различия характера, которые мы не можем наблюдать.

У училки это от молодости было. В тяжёлых полевых условиях фиалками ни от кого не пахнет. А мочатся немцы действительно где попало. Японцы (японки), кстати, посреди улицы это делали ещё не так давно, а в наши придумывают специальные устройства, чтобы заглушить все звуки в туалете. Ну, а русская баня известна с древних времён.

(3) Сублимированные субмодальности "иммунитета" следует интегрировать с текущим моментом и будущим. Техника.

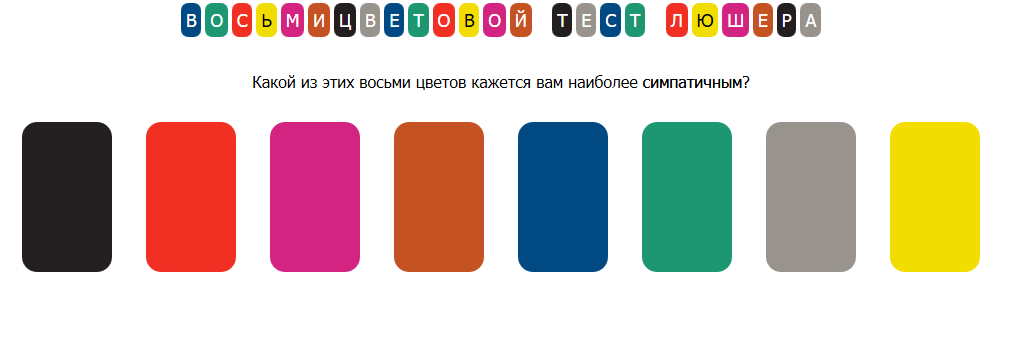

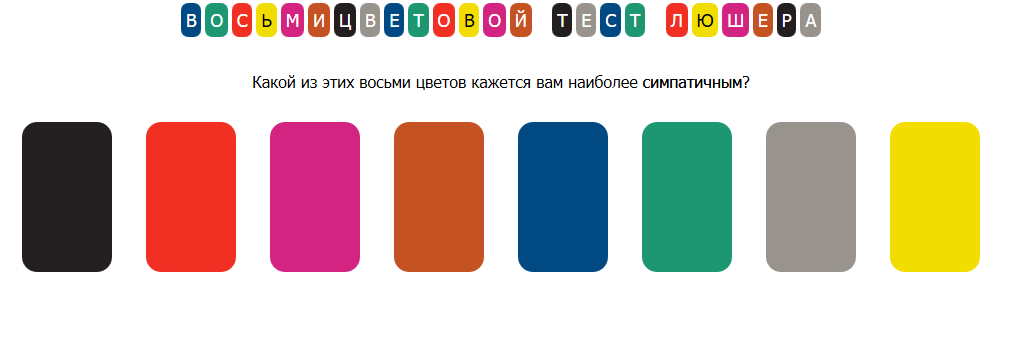

Реальный простой пример интеграции субмодальностей иммунитета в роли цветовой гаммы, полученной на основе теста Люшера.

Клиент, болеет сильно затянувшимся ОРЗ. Симптомы умеренные. Ему было нужно сделать визит в присутственное место с большим скоплением людей. Клиенту крайне нежелательно добавить к привязавшемуся ОРЗ ещё и заражение гриппом. В качестве формальной меры предохранения им было решено всё время нахождения в присутственном месте быть в защитной маске.

Дополнительно, к. была выявлена цветовая гамма, ассоциированная с иммунитетом. Для интеграции цветовой гаммы в актуальную реальность:

-- был активирован якорь1 + клиент разрешил себе осознать цветовую мозаику пятен из ресурсных цветов в окружающей его обстановке дома

--при взгляде на себя в зеркало + якорь1 была отслежена аналогичная микро мозаика пятен из ресурсных цветов

--за счёт воображения к. представил возможный вид ресурсной мозаики цветов в присутственном месте

…сразу после этого к. оделся и отправился в присутственное место.

Во время нахождения в присутственном месте к. почувствовал проблемы с дыханием. Дышать ему мешала маска. Дыхательные проблемы нарастали, так что необходимость снять маску преждевременно стала безотлагательной.

Однако, к. превозмогал затруднения дыхания и активизировал якорь1. Буквально через несколько секунд его восприятие изменилось. Его внимание автоматически фиксировалось на мозаике ресурсных цветов в окружении. Дыхательные проблемы стабилизировались, затем уменьшились и прекратились. Маска была на лице до самого конца пребывания в людном месте.

Примерно так к. описал всё что с ним произошло.

Реальный простой пример интеграции субмодальностей иммунитета в роли цветовой гаммы, полученной на основе теста Люшера.

Клиент, болеет сильно затянувшимся ОРЗ. Симптомы умеренные. Ему было нужно сделать визит в присутственное место с большим скоплением людей. Клиенту крайне нежелательно добавить к привязавшемуся ОРЗ ещё и заражение гриппом. В качестве формальной меры предохранения им было решено всё время нахождения в присутственном месте быть в защитной маске.

Дополнительно, к. была выявлена цветовая гамма, ассоциированная с иммунитетом. Для интеграции цветовой гаммы в актуальную реальность:

-- был активирован якорь1 + клиент разрешил себе осознать цветовую мозаику пятен из ресурсных цветов в окружающей его обстановке дома

--при взгляде на себя в зеркало + якорь1 была отслежена аналогичная микро мозаика пятен из ресурсных цветов

--за счёт воображения к. представил возможный вид ресурсной мозаики цветов в присутственном месте

…сразу после этого к. оделся и отправился в присутственное место.

Во время нахождения в присутственном месте к. почувствовал проблемы с дыханием. Дышать ему мешала маска. Дыхательные проблемы нарастали, так что необходимость снять маску преждевременно стала безотлагательной.

Однако, к. превозмогал затруднения дыхания и активизировал якорь1. Буквально через несколько секунд его восприятие изменилось. Его внимание автоматически фиксировалось на мозаике ресурсных цветов в окружении. Дыхательные проблемы стабилизировались, затем уменьшились и прекратились. Маска была на лице до самого конца пребывания в людном месте.

Примерно так к. описал всё что с ним произошло.

(а) Активируем якорь1 и делаем EMDR-движения в уравновешенной без акцентов манере налево-направо. Каждая серия движений длится до получения ранее откалиброванного невербального сигнала1.

(б) Активизируем установку/самовнушение: найти РЕСУРСНЫЕ цветовые ассоциации, используя тест ЛЮШЕРА:

http://psytests.org/luscher/8color-run.html

(в) Выбираете первый понравившийся вам цвет и проверяете с помощью сигнала1 является ли он ресурсным по иммунитету. Далее проверяете второй цвет, третий и т.д.

(г) Полученную ранжированную гамму используем для субмодального редактирования актуального настоящего и проблемного будущего, в котором эпидемия ещё не закончилась.

(д) Ежели ни один люшеровский цвет не получит одобрения со стороны сигнала1, то следует провести процедуру, используя любые другие готовые наборы различных цветов и их оттенков.

(б) Активизируем установку/самовнушение: найти РЕСУРСНЫЕ цветовые ассоциации, используя тест ЛЮШЕРА:

http://psytests.org/luscher/8color-run.html

(в) Выбираете первый понравившийся вам цвет и проверяете с помощью сигнала1 является ли он ресурсным по иммунитету. Далее проверяете второй цвет, третий и т.д.

(г) Полученную ранжированную гамму используем для субмодального редактирования актуального настоящего и проблемного будущего, в котором эпидемия ещё не закончилась.

(д) Ежели ни один люшеровский цвет не получит одобрения со стороны сигнала1, то следует провести процедуру, используя любые другие готовые наборы различных цветов и их оттенков.

</>

Упрощенная1 сублимация субмодальностей "иммунитета"

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

(а) Активируем якорь1 и делаем EMDR-движения в уравновешенной без акцентов манере налево-направо. Каждая серия движений длится до получения ранее откалиброванного невербального сигнала1.

(б) Активизируем установку/самовнушение: найти чистые цветовые ассоциации, которые сублимируют опыт/переживания обладания иммунитетом в отношении ОРЗ/гриппа в контексте происходящей эпидемии, зацепленные на якоре1.

(в) Получая невербальные сигналы1, мы определяем, возможно ли получить доступ к прямому осознанию ресурсного цвета. В случае, получения доступа к осознанию, ищем следующий ресурсный цвет, набирая некоторую цветовую гамму.

--в случае ежели сигнал1 получен, а осознания ресурсного цвета нет – сформировать ресурсную цветовую гамму на подсознательном уровне, руководствуясь только сигналом1.

(г) Полученную гамму используем для субмодального редактирования актуального настоящего и проблемного будущего, в котором эпидемия ещё не закончилась.

--в случае одного подсознательного доступа к ресурсной цветовой гамме, субмодальную редакцию настоящего/будущего провести на подсознательном уровне – доверить её подсознанию.

(б) Активизируем установку/самовнушение: найти чистые цветовые ассоциации, которые сублимируют опыт/переживания обладания иммунитетом в отношении ОРЗ/гриппа в контексте происходящей эпидемии, зацепленные на якоре1.

(в) Получая невербальные сигналы1, мы определяем, возможно ли получить доступ к прямому осознанию ресурсного цвета. В случае, получения доступа к осознанию, ищем следующий ресурсный цвет, набирая некоторую цветовую гамму.

--в случае ежели сигнал1 получен, а осознания ресурсного цвета нет – сформировать ресурсную цветовую гамму на подсознательном уровне, руководствуясь только сигналом1.

(г) Полученную гамму используем для субмодального редактирования актуального настоящего и проблемного будущего, в котором эпидемия ещё не закончилась.

--в случае одного подсознательного доступа к ресурсной цветовой гамме, субмодальную редакцию настоящего/будущего провести на подсознательном уровне – доверить её подсознанию.

(а) Активируем якорь1 и делаем EMDR-движения в уравновешенной без акцентов манере налево-направо. Каждая серия движений длится до получения ранее откалиброванного невербального сигнала1.

(б) Получив невербальный сигнал1, мы определяем, является ли полученная с сигналом1 ассоциация:

--конкретным образом (ВАКОГ)

--каким-то символом

--какой-то аллегорией

--или иной свободной ассоциацией

...полученные ассоциации собираем на тот же постоянный якорь1. Отдаем предпочтения символам и аллегориям.

(в) При определённом числе символических и аллегорических ассоциаций дальнейшие ассоциации приобретают некие постоянные темы/формы. Дожидаемся такого результата.

(г) Из материала, полученного предшествующем шаге (б) извлекаем типичные субмодальности.

(б) Получив невербальный сигнал1, мы определяем, является ли полученная с сигналом1 ассоциация:

--конкретным образом (ВАКОГ)

--каким-то символом

--какой-то аллегорией

--или иной свободной ассоциацией

...полученные ассоциации собираем на тот же постоянный якорь1. Отдаем предпочтения символам и аллегориям.

(в) При определённом числе символических и аллегорических ассоциаций дальнейшие ассоциации приобретают некие постоянные темы/формы. Дожидаемся такого результата.

(г) Из материала, полученного предшествующем шаге (б) извлекаем типичные субмодальности.

Дочитали до конца.