Зато, в последующих книгах полно вариантов базовых пресуппозиций.

Но, пресуппозиция счёта/ шкалирования... я бы не назвал ёё базовой. Она их ряда эээ типового набора "рабочих" пресуппозиций.

Более-менее некоторая онтология таких рабочих пресуппозиций есть в приложении к Структуре магии. Приложения к книгам в электронной форме, обычно, не печатают.

Участников эксперимента попросили выписать две последние цифры своего страхового свидетельства, а после оценить стоимость ряда товаров.

Как думаете, повлияли ли выписанные цифры на оценки стоимости конкретных людей? Да, повлияли. Между последними цифрами номера страхового свидетельства и оценками стоимостей была явная корреляция. Интересно то, что в рамках каждого диапазона цифр соотношение цен товаров сохраняется, что опять же говорит о том, что люди ориентируются на имеющиеся цены для оценки справедливости других.

эксперименты с ценообразованием, влияние якоря

Подобных экспериментов проводилось много. Например, судей просили бросать игральные кости перед вынесением приговора, и срок их вердикта коррелировал с выпавшими значениями. Конечно, судьи не осознавали, что подобный механизм оказывает на них хоть какое-то влияние.

http://gopractice.ru/pricing/

Вроде из той же серии, что наблюдение Эриксона, что первая фраза во время встречи с клиентом чрезвычайно важна для всего последующего сеанса трансового опыта.

Рот можно и открыть: композиция, динамика рук и т.д.

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

--есть сюжет

--сюжет задан нестандартной позой

--в том числе, показанной активностью рук

...в рассматриваемой г-сетевой картинке: поза стандартная, динамики нет, рук нет, а рот открыт.

Теперь, мне будет интересно, как г-сетка с колдующими вокруг нее сетевыми жрецами будет дрессироваться различению: композиций, поз, динамике движений и пр.

И при чём здесь её некая эээ автономность? Все эти представления есть типично креатурные/человечьи.

%2B(62.5%2B%D1%85%2B47)%2B(%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0,%2B%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%2B%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%81).jpg)

Другое дело, сюжета нет, поза стандартная, даже рук не видно.

Результаты показали, что стимуляция левой угловой извилины в результате быстрее приводит к осмыслению логических и нелогичных словесных конструкций по сравнению с результатами стимуляции той же области, но справа.

За этим последовало буквенное задание, которое стало контрольной проверкой эффекта мозговой стимуляции, оказываемого на зрение и внимание. Здесь испытуемые смотрели на строки из букв (например, vsbsl vsbql), и их просили указать, соответствует ли буква строке.

Результаты показали, что стимуляция левой угловой извилины в результате быстрее приводит к осмыслению логических и нелогичных словестных конструкций по сравнению с результатами стимуляции той же области, но справа. Но этого эффекта не наблюдалось в задании со строкой из букв, что говорит о достаточно специфическом воздействии на внимание, то есть выводы, полученные из эксперимента, не могут так же легко транслироваться на неспецифическую область внимания.

«Наши результаты расширяют знания об угловой извилине как о центре, в котором мозг конструирует и собирает информацию, то есть берёт отдельные слова и формирует смысловое понимание, играет важную роль в смыслообразовании»,

— отмечает Гамильтон.

Семантическая память — это наши накопленные знания о мире, например, значения слов и предметов. «Мы стремились понять, каким образом и в каких отделах мозга семантические представления интегрируются в более сложные идеи», — говорит Рой Гамильтон, доцент кафедр неврологии и реабилитационной медицины, директор лаборатории для познания и нейрональной стимуляции в Университете Пенсильвании. Последние данные, полученные благодаря методам функциональной МРТ (фМРТ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ), выявили, что угловая извилина, область мозга, участвующая в обработке языка, цифровых значений, в пространственном мышлении и восстановлении памяти и внимания, помимо всего прочего ещё и играет роль концентратора и «уравнителя» семантической памяти, Если быть более конкретными, то это совершает именно угловая извилина слева.

Семантическая память — это наши накопленные знания о мире, например, значения слов и предметов. «Мы стремились понять, каким образом и в каких отделах мозга семантические представления интегрируются в более сложные идеи», — говорит Рой Гамильтон, доцент кафедр неврологии и реабилитационной медицины, директор лаборатории для познания и нейрональной стимуляции в Университете Пенсильвании. Последние данные, полученные благодаря методам функциональной МРТ (фМРТ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ), выявили, что угловая извилина, область мозга, участвующая в обработке языка, цифровых значений, в пространственном мышлении и восстановлении памяти и внимания, помимо всего прочего ещё и играет роль концентратора и «уравнителя» семантической памяти, Если быть более конкретными, то это совершает именно угловая извилина слева.

Гамильтон и команда посвятили свою работу изучению роли левой угловой извилины в формировании семантической памяти, применяя фМРТ высокого разрешения и tDCS. Они провели три отдельных сеанса стимуляции мозга у 18 здоровых взрослых. Человек надевал шапку, снабжённую электродами, которые стимулировали левую или правую угловые извилины. В качестве контроля использовалась так называемая «мнимая» или поддельная стимуляция. После каждой сессии испытуемым предлагали пары слов, которые могли бы семантически связываться в последовательную смысловую комбинацию (например, клетчатый пиджак), а также ещё один набор пар слов, которые не имели какой-либо смысловой нагрузки (например, быстрый черничный).

Поиск смысла с точки зрения мозга

http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=355

Как человеческий мозг обрабатывает слова, которые мы слышим, и создаёт из них сложные конструкции, всё ещё остаётся загадкой для нейронауки. Согласно новым исследованиям, опубликованным в журнале Neuroscience, транскраниальная стимуляция постоянным током (transcranial direct current stimulation, tDCS) угловой извилины левого полушария головного мозга улучшает понимание простых фраз, состоящих из двух слов.

Мы уже знаем, например, как в головном мозге выстраивается картина, которую видят наши глаза, вполне понимаем и то, какие структуры в строении нервной сети отвечают за обучаемость или как осуществляется нейропластичность — важнейшая функция мозга, позволяющая нам адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. Как по отдельным паззлам собирается картина, так и по разрозненным исследованиям постепенно создаётся общее понимание о функциях головного мозга. Вот и сейчас учёные кафедры неврологии медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании внесли очередной вклад в нейронауки, раскрыв механизм понимания различных речевых конструкций.

«Объединение и понимание концептуальных знаний является одной из основных нейродинамических функций человеческого интеллекта. Например, когда мы читаем или слушаем какую-то речь, мы должны сложить и сопоставить вместе смысл всех слов, чтобы понять её смысл. Мы выполняем этот процесс легко много раз за день, но ведь он очень сложен, и пока что мало известно о структурах мозга, которые это всё осуществляют»,

— говорит автор исследования Эми Прайс, аспирант кафедры неврологии Пенсильванского университета.

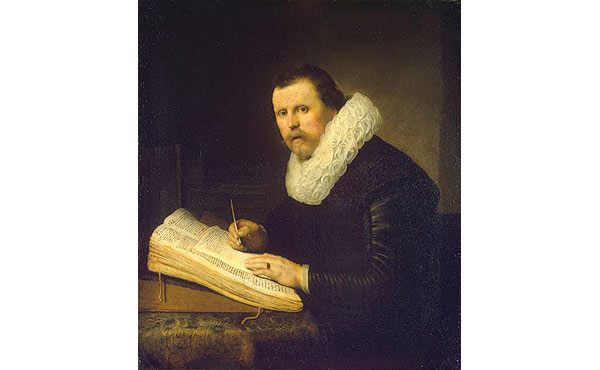

Но, простите! Перед вами изображение, которое не имеет ничего общего с Рембрантом.

На вскидку пригляделся и обнаружил следующее. На сеточном портрете видим лицо с открытым ртом. Ага, своеобразное впечатление. Далее, бегло просматриваем все какие попадутся портреты оригинального Рембранта. Видим, что у них губы плотно сомкнуты. Психологическое впечатление совершенно иное.

Находим два исключения. В автопортрете с Саксией Р. сам открыл рот, потому что он смеётся. И еще есть портрет с подписью "смеющийся мужчина".

Сеть под руководством хозяев и в самообучении мусолила, мусолила и мусолила оригиналы. И нашла стиль Рембранта. Ага.

Дочитали до конца.