Человек, говоря одно подразумевает другое.

Глубинные смыслы дублируются на множество поверхностных структур (т.к называемые "свободные ассоциации")

Это некая внутренняя проекция одних частей его опыта на другие его части - генерализация??? (Может отсюда Чтение Мыслей Бендлера - Как ты знаешь, что расстроен?)

Потому что и транскрипты СМ, и наши небольшие пробы, стопроцентно указывают вот на что: техника вопрошания, ежели применяется для какой-то практической/терапевтической пользы, всегда приводит к активизации именно АССОЦИАТИВНОГО УРОВНЯ подсознания.

Типа цель ММ - это нахождение/нащупывание/обнаружение таких ПоверхностныхСтруктур, которые вызывают/связанны с другими, на первый взгляд, не связанными ПС, через ГлубинныеСмыслы, ну как ээээээ гроздь винограда.

Да.

И даже выяснив это БиГи не останавливаются.

- Дженет

- Кто такая Дженет?

- Женщина, с которой я встретился на работе

Дальше они это не стали развивать, вероятно, не получив ОЖИДАЕМОЙ формы/лингвистического маркера.

либо некое прото-имя конкретной личной вещи (если речь об объекте не одушевлённом).

Да, выясняя затем пространственно-временные характеристики.

С людьми - это различные аспекты отношений.

- Дженет

- Кто такая Дженет

- Моя первая учительница/девушка и т.д (Хм. Чем не запрос для психоанализа)

![[pic]](http://news.uvaga.by/hi-tech/1180/full_1353103415.png)

Иное моделирование (37) Гениальность, талант и практика

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Оригинал взят у wolf_kitses в про мозг Эйнштейна

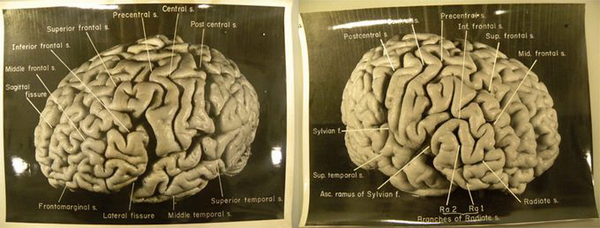

Мозг Эйнштейна: вид слева и справа (фото Brain (2012) / National Museum of Health and Medicine).

Тем не менее исследования мозга принесли какие-то плоды. Нейробиологи, которым доводилось держать в руках мозг Эйнштейна, отмечали высокую плотность нейронов в определённых участках и высокую численность глиальных клеток. В 2009 году учёные из Университета Флориды (США) опубликовали работу, в которой сообщили, что и на макроуровне мозг гения имеет некие любопытные особенности: так, рисунок борозд и выступов теменной доли коры был довольно необычным. Однако работа основывалась на слишком скудном фотографическом материале, который достался авторам после смерти Томаса Харви в 2007 году. В 2010-м наследники патологоанатома передали исследователям и другие фотографии мозга Эйнштейна. Эти снимки никто, кроме владельца, никогда не видел, так что интерес к ним был весьма велик. Кроме того, у учёных оказался «путеводитель» по мозгу физика, составленный Томасом Харви: он указал, какой из блоков вырезан из какой части мозга, а также то, из какого блока сделаны те или иные микросрезы.

Исследователи сравнили мозг Эйнштейна с восьмьюдесятью пятью мозгами других людей и снова пришли к выводу, что мозг гения (по крайней мере этого гения) имеет существенные отличия. По массе он не сильно разнился со среднестатистическим — 1 230 г. Однако в теменных, височных и лобных долях имелись участки, где нервная ткань была уложена особым образом из-за собственного избытка.

У Эйнштейна были увеличены, например, участки, контролирующие мимику и движения языка. По мнению авторов работы, моторная кора учёного могла выполнять функции, не слишком ей свойственные, то есть заниматься ещё и абстрактным мышлением. Косвенно в пользу этого говорит признание самого физика, который утверждал, что мыслительная работа для него более схожа с физической нагрузкой, нежели с манипуляцией словами. Кроме того, у Эйнштейна были увеличены зоны, отвечающие за восприятие сигналов от органов чувств, а также участки префронтальной коры, связанные с планированием, концентрацией внимания и упорством в достижении намеченной цели.

Результаты исследований мозга Эйнштейна будут опубликованы в журнале Brain.

Подготовлено по материалам ScienceNOW".

Источник

http://ailev.livejournal.com/1124592.html

Посиделки по нейронету

http://ailev.livejournal.com/1123738.html

талант

http://blogs.yandex.ru/search.xml?text=%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&holdres=mark&ft=blog,comments,micro&server=livejournal.com&author=metanymous&journal=metapractice&how=tm&asc=1

гениальность

http://blogs.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&ft=blog,comments,micro&server=livejournal.com&author=metanymous&journal=metapractice&holdres=mark&how=tm&asc=1

Re: РИ превращает плеромный мир в креатурный мир

meta_eugzol в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

В конечном итоге — после череды конкретизирующих вопросов — это ведь будет имя собственное человека, либо некое прото-имя конкретной личной вещи (если речь об объекте не одушевлённом).

![[pic]](http://pix.academ.org/img/2014/07/10/150x120_aaeeeef6d8eb3e12759544b576bab5ea.jpg)

Тренировка и пресуппозиции при работе с сигналами (7) Маятник ССС

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Был изготовлен маятник скрепка на нитке для коммуникации с подсознанием , для пульса ~80 уд/мин.

Выполнил рекомендации из:

http://metapractice.livejournal.com/177348.html?thread=3216836#t3216836

После синхронизации с пульсом маятник просто висит и все.На калибрующие вопросы разного рода маятник остается в некоем аморфном висении

Re: Маятник

маятник

http://blogs.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&ft=blog,comments,micro&server=livejournal.com&author=metanymous&journal=metapractice&holdres=mark&how=tm&asc=1

То, может быть, с помощью специально заточенного вопросного алгоритма мы можем программировать поиск в сторону решения неких внешних проблем — исключительно манипуляцией с той самой грамматической структурой.

Ну, вы же фактически утверждаете/пресуппозируете, что сама грамматика языка может управлять направлением внутрь-вовне.

Впрочем, в той же «модели Точности» гриндеровской используется на полную катушку метод свободных ассоциаций В СЕРЕДИНЕ развёрнутой вопросной программы/алгоритма. Так что и свободные ассоциации поддаются подобному же программированию.

Короче, мало что с этой метамоделью понятно.

Читаю Фрейда и не нахожу такое различие удовлетворительным. Мне кажется, было бы полезно сравнить метамоделирование с "методом свободных ассоциаций".

Метод свободных ассоциаций не возможен без какой-то доли вопрошания. Потому что невербальную и сжатую ассоциацию надо ещё выразить в словах + развернуть + контекстуализировать. Это сделать иначе как системой вопросов, как раз заточенных на "грамматическую структуру последней реплики", невозможно.

С другой стороны, метамоделирование вырождается в не психологическую технику, если на полную катушку не задействует механизм/уровень подсознания, который и генерирует "психоаналитические" "свободные" ассоциации.

Потому что и транскрипты СМ, и наши небольшие пробы, стопроцентно указывают вот на что: техника вопрошания, ежели применяется для какой-то практической/терапевтической пользы, всегда приводит к активизации именно АССОЦИАТИВНОГО УРОВНЯ подсознания.

То есть, казалось бы, во время формального метамоделирования, мы занимаемся чем-то, что полностью противоположно свободным ассоциациям — уточнениями внутри жёстко фиксированного (грамматикой/лингвистикой) контекста. Но на деле из субъекта как раз начинают всплывать какие-то глубокие ассоциации из совсем другого контекста. Которые тут же надо ухватывать и пускать в дело. То есть метамоделирование как бы расчищает, что ли, текущее ээ содержание ээ сознания, чтобы освободить место для осознания — как это в психоанализе называется — вытесненного материала.

Таким образом пресловутая "глубинная структура" от БиГов — не что иное, как в точности "вытесненный материал" у Фрейда (выраженный в словах).

Дочитали до конца.

![[userpic]](http://localhost:4000/images/none.gif)