Показаны записи 16481 - 16490 из 56300

</>

Re: Модель есть категоризация паттерна и предполагает п

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

А, да, да. Я его заочно знаю.

Где-то переписывались. Он, точно, временами говорит путные вещи. Но, только временами.

Где-то переписывались. Он, точно, временами говорит путные вещи. Но, только временами.

</>

Re: Модель есть категоризация паттерна и предполагает п

lidenskap_frost в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

У кого же это конкретно из топа идиотов возникло минутное просветление?

Вот этот гражданин:

http://nlpvologda.livejournal.com/

Вот этот гражданин:

http://nlpvologda.livejournal.com/

</>

Модель есть категоризация паттерна и предполагает про

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Ответ: Моделируются стратегии (т.е. ТОТЕ), которые включают в себя поведенческие паттерны. Модель в контексте НЛП более высокий уровень категоризации, чем паттерн, и предполагает процедуру. Вот использование ФЯ, может быть стратегией. А техника НЛП, это модель изменений.

(1) Слово «стратегии» стало в НЛП неким словом паразитом. Оно одновременно означает совершенно разные вещи:

--последовательность из отдельных КГД

--последовательность элементов поведения

--любую последовательность неких феноменов, не относящихся к ЧА

(2) «Модель в контексте НЛП более высокий уровень категоризации, чем паттерн, и предполагает процедуру», - вот вдруг, совершенно правильные и, я бы сказал, золотые слова. Совершенно верно. Модель должна включать процедурные/алгоритмические описания. И модель более высокий уровень категоризации, нежели паттерн. Замечательно. У кого же это конкретно из топа идиотов возникло минутное просветление?

(3) К сожалению, просветление было действительно минутным, потому что слова: «Вот использование ФЯ, может быть стратегией», - уже звучит типа бреда. Потому что все может быть стратегией.

(4) Ну и заявление, что «техника НЛП есть модель изменений» эквивалентно формулировке типа – «девочка есть модель изменений своей матери».

(1) Слово «стратегии» стало в НЛП неким словом паразитом. Оно одновременно означает совершенно разные вещи:

--последовательность из отдельных КГД

--последовательность элементов поведения

--любую последовательность неких феноменов, не относящихся к ЧА

(2) «Модель в контексте НЛП более высокий уровень категоризации, чем паттерн, и предполагает процедуру», - вот вдруг, совершенно правильные и, я бы сказал, золотые слова. Совершенно верно. Модель должна включать процедурные/алгоритмические описания. И модель более высокий уровень категоризации, нежели паттерн. Замечательно. У кого же это конкретно из топа идиотов возникло минутное просветление?

(3) К сожалению, просветление было действительно минутным, потому что слова: «Вот использование ФЯ, может быть стратегией», - уже звучит типа бреда. Потому что все может быть стратегией.

(4) Ну и заявление, что «техника НЛП есть модель изменений» эквивалентно формулировке типа – «девочка есть модель изменений своей матери».

</>

ЧЕТЫРЕ ОПИСАНИЯ + ДВЕ ВЕЩИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО УКАЗАТЬ ПА

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Вопрос: Любое описание - то есть, вообще никаких критериев модели, кроме "любое" - нет?

Ответ: Любое описание - модель. Под "моделями НЛП" обычно подразумевают устоявшиеся в НЛП и регулярно используемые модели описания.

Модель есть, по меньшей мере, ЧЕТЫРЕ ОПИСАНИЯ + ДВЕ ВЕЩИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО УКАЗАТЬ ПАЛЬЦЕМ/РУКОЮ (критерий ВАКОГ). Это определение модели мы даем из группы (б) онтологических определений.

Ежели для господ из топа нелперов модель есть «регулярно используемые описания» (дискурсивное определение модели. Кстати, именно такое определение использует сам мистер Гриндер), то неплохо было бы указать примеры. Из известных нам примеров, ТОТЕ не есть модель и никогда моделью не будет.

Ответ: Любое описание - модель. Под "моделями НЛП" обычно подразумевают устоявшиеся в НЛП и регулярно используемые модели описания.

Модель есть, по меньшей мере, ЧЕТЫРЕ ОПИСАНИЯ + ДВЕ ВЕЩИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО УКАЗАТЬ ПАЛЬЦЕМ/РУКОЮ (критерий ВАКОГ). Это определение модели мы даем из группы (б) онтологических определений.

Ежели для господ из топа нелперов модель есть «регулярно используемые описания» (дискурсивное определение модели. Кстати, именно такое определение использует сам мистер Гриндер), то неплохо было бы указать примеры. Из известных нам примеров, ТОТЕ не есть модель и никогда моделью не будет.

Вопрос: Вот фокусы языка это что - паттерн, модель, техника?

Ответ: Любое описание - модель. Паттерн - нечто регулярно повторяющееся в поведении. Техника - модель с полным TOTE, описывающая процесс изменения. Так что ФЯ и модель, и набор паттернов.

Ответ: Потому что в описании ФЯ нет полного ТОТЕ - потому и модель.

Имея ввиду вышеуказанную линейку моделирования (ЛМ), ФЯ может претендовать на полноценную модель. Но, тогда требуется указать развернуто все составные элементы ее линейки моделирования. Что будет первичным феноменом ФЯ, что будет паттерном, что будет моделью ФЯ, что будет базовой техникой и т.д.

Разумеется, ЛЮБОЕ ОПИСАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ С ГАРАНТИЕЙ МОДЕЛЬЮ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.

Нечто регулярно повторяющееся в ЧА является ФЕНОМЕНОМ, но ни как не паттерном.

Техника есть формализованная жесткая инструкция повышающая вероятность проявления модельного паттерна до 100%.

ТОТЕ это не модель, а некая чрезвычайно формальная схема описания процесса изменений. В природе ЧА нет ни одного феномена, который в своем натуральном виде соответствовал ТОТЕ. Таким образом, ТОТЕ есть теоретическая идея, настолько общая, что она полностью оторвана от реальной ЧА. Единственное место для ТОТЕ есть наука психология. Собственно, ТОТЕ и притащили в НЛП из науки для имитации его онаучивания.

</>

Линейка моделирования. Ребенок частный случай матери.

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Ответ: Вообще говоря, техника НЛП - частный случай модели НЛП. Холл их просто паттернами называет (что тоже правильно) и не мучается. А так, структурно - в технике есть полный ТОТЕ.

Вся эта уникальная беседа является паноптикумом умственного дебилизма топа российского НЛП. Сказать, что техника есть частный случай модели есть все равно, что сказать: ребенок есть частный случай своей матери.

Мы допускаем, что в глубине своего бессознательного обсуждаемый тупица-нелпер интуитивно предвосхищал следующие воображения:

(1) Несомненно, общее определения и/или описания моделирования Человеческой Активности (ЧА) следует вести/делать системно. И это значит, построение двух групп связанных наборов определений.

(а) И первый набор определений моделирования будет являться системным набором определений.

(б) Ну, второй набор определений будет онтологическим.

И в первом системном наборе определений (а) мы должны обязательно указать, какой набор самых общих эпистемологических/функциональных процедур необходим, чтобы выполнить полное моделирование. Или, из каких самых больших шагов/фрагментов/частей должна состоять ЛИНЕЙКА МОДЕЛИРОВАНИЯ. В метапрактике, мы такую линейку указали:

Таким образом, «линейка моделирования» увязывает в некоторых процедурных отношениях «модель» и «технику». Техника есть системное/последовательное порождение модели. Вот что предвосхищал это тупой нелпер.

Примечание: ну, и соответственно, линейка моделирования указывает на необходимость формулирования восьми связанных определений каждого элемента линейки.

Вся эта уникальная беседа является паноптикумом умственного дебилизма топа российского НЛП. Сказать, что техника есть частный случай модели есть все равно, что сказать: ребенок есть частный случай своей матери.

Мы допускаем, что в глубине своего бессознательного обсуждаемый тупица-нелпер интуитивно предвосхищал следующие воображения:

(1) Несомненно, общее определения и/или описания моделирования Человеческой Активности (ЧА) следует вести/делать системно. И это значит, построение двух групп связанных наборов определений.

(а) И первый набор определений моделирования будет являться системным набором определений.

(б) Ну, второй набор определений будет онтологическим.

И в первом системном наборе определений (а) мы должны обязательно указать, какой набор самых общих эпистемологических/функциональных процедур необходим, чтобы выполнить полное моделирование. Или, из каких самых больших шагов/фрагментов/частей должна состоять ЛИНЕЙКА МОДЕЛИРОВАНИЯ. В метапрактике, мы такую линейку указали:

Феномен -> паттерн -> модель -> техники (/методики/шаблоны) + упражнения + тренировки

http://metapractice.livejournal.com/266560.html?thread=5893952

http://blogs.yandex.ru/search.xml?text=%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20&holdres=mark&ft=blog,comments,micro&server=livejournal.com&author=metanymous&how=tm&asc=1

Таким образом, «линейка моделирования» увязывает в некоторых процедурных отношениях «модель» и «технику». Техника есть системное/последовательное порождение модели. Вот что предвосхищал это тупой нелпер.

Примечание: ну, и соответственно, линейка моделирования указывает на необходимость формулирования восьми связанных определений каждого элемента линейки.

Отсюда домысел: по стойкой асимметрии АД в группе риска можно заподозрить плексопатию и/или составить прогноз.

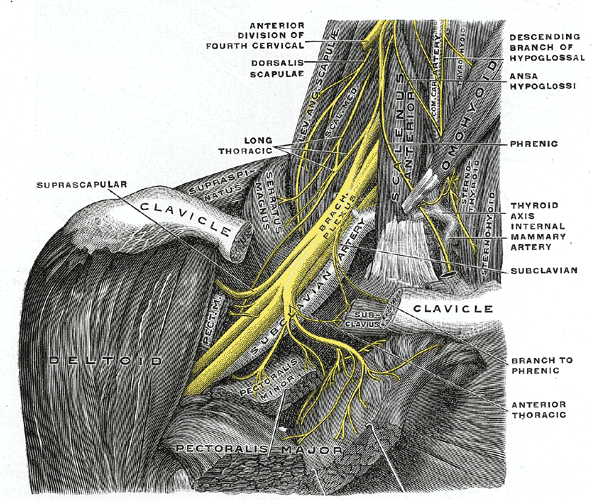

Плечевая плексопатия - это боль, уменьшение движений или снижение чувствительности в руке и плече из-за проблемы с нервами плечевого сплетения.

Повреждение плечевого сплетения обычно связано с прямой травмой нерва, травматическим растяжением (в том числе при родовой травме), давлением от опухолей в этой области (особенно опухолей легких), или повреждением, возникшем из-за лучевой терапии.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001418.htm

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001418.htm

Пациентка 5 лет с последствием родовой травмы. Проксимальная брахеоплексопатия справа.

В начале этой статьи я рассмотрел вклад ряда исследований в наши знания об отношениях; стараясь держать в уме эти знания, я затем рассмотрел вопросы, которые возникают у меня субъективно, когда я как человек вхожу в отношения. Если бы я мог ответить утвердительно на все эти вопросы, я думаю, что тогда любые отношения, в которые я вошел бы, были бы помогающими, стимулирующими развитие. Но я не могу дать положительного ответа на большинство этих вопросов. Я могу только работать в том направлении, на которое указывает положительный ответ.

С большой долей вероятности я склонен предполагать, что оптимальные помогающие отношения – это отношения, которые может установить только психически зрелый человек. Или, выражаясь по-другому, возможность создавать отношения, способствующие развитию других в качестве независимых индивидов, измеряется моим собственным уровнем развития. В некотором отношении эта мысль нарушает мое душевное равновесие, но с другой стороны, она также много обещает, бросая мне вызов. Она будет означать, что, если я захочу создать помогающие отношения, впереди у меня интригующая работа длиною в жизнь, работа по увеличению и развитию моих возможностей.

Я остаюсь с неприятной мыслью, что то, что я выработал для себя в этой статье, может очень мало затрагивать ваши интересы и работу. Если так, я сожалею об этом. Но я по крайней мере частично удовлетворен тем фактом, что все мы, кто работает в области человеческих отношений и старается понять их основные закономерности, занимаемся делом, которое определит нашу судьбу. Если мы старательно пытаемся понять наши обязанности как управляющих, учителей, консультантов в образовании, профконсультантов, терапевтов, значит мы работаем над проблемой, которая определит будущее нашей планеты. Потому что наше будущее будет зависеть не от естественных наук. Оно зависит от нас, тех, кто пытается понять и иметь дело со взаимодействиями между людьми, от тех, кто создает помогающие отношения. Поэтому я надеюсь, что вопросы, которые я задаю самому себе, будут полезны и вам, когда вы осмелитесь по-своему способствовать развитию человека в ваших отношениях с другими людьми.

Дочитали до конца.