Показаны записи 4991 - 5000 из 30984

Можно посмотреть у Эриксона его эксперименты с внушением отрицательного галлюцинирования.

Там есть разница. Сомнамбула может уклоняться от столкновения с тем что он не должен видеть. И другой вариант, - когда врезается.

Там есть разница. Сомнамбула может уклоняться от столкновения с тем что он не должен видеть. И другой вариант, - когда врезается.

Создатели НЛП, думаю, считали, что человек, серьёзно занятый изучением НЛП, не просто ознакомится с данными трудами, но и тщательно их проработает.

Я всемерно вас поддерживаю в недавнем вашем споре, но нам надо быть предельно точными:

--создатели НЛП (мы анализировали это долгие годы, а с Гриндером я переписывался целое лето) ни в малой мере никогда не были/не есть заинтересованы в «серьезном» изучении НЛП

--за долгое время НЛП эволюционировало и у создателей несколько раз менялись их установки в отношении «правильного» поведения их последователей

--более тщательные ссылки даны только к структуре магии

--создатели даже не напрягались понять что же открыл и пытался довести до читателей Коржибский, - этот вопрос требует отдельного моделирования. Мы его выполнили. Но, полностью не опубликовали, хотя открыл он удивительную вещь.

Потому, что своего материала было достаточно много, и пересказывать в книгах по НЛП содержание фундаментальных работ этой тройки ученых, просто бы никакого места не хватило.

А кто, собственно, был это «тройкой ученых»?

--Коржибский – да. Он оформлял свои мысли в научной методологии.

--Эриксон – на грани. Статьи написаны в научном формате, но логика их чисто натурфилософская/описательная. Есть всего несколько статей в строгом научном формате, например, статья про постгипнотическую феноменологию.

--Пёрлс – нет

--Вирджиния – нет

--Гриндер – нет! Его «Шепчущие на ветру» даны в псевдонаучном формате.

--Дилтс – формально написал несколько «научных» книг. «Шаги НЛП», «Применение НЛП».

Тем более, что внушительный список литературы создатели честно указали в "Структуре магии", и неоднократно призывали изучить то, что в нем перечислено.

Призывать то они призывали. Но, они сами не изучили вдумчиво ни одной из ссылок. Все ссылки формальные, как в плохой диссертационной работе.

Так что логика основных претензий к российским псевдонелперам:

--нлп требует теории моделирования

--создатели не сделали теории моделирования

--где ваша теория/практика моделирования?

…как-то так. И всё.

Я всемерно вас поддерживаю в недавнем вашем споре, но нам надо быть предельно точными:

--создатели НЛП (мы анализировали это долгие годы, а с Гриндером я переписывался целое лето) ни в малой мере никогда не были/не есть заинтересованы в «серьезном» изучении НЛП

--за долгое время НЛП эволюционировало и у создателей несколько раз менялись их установки в отношении «правильного» поведения их последователей

--более тщательные ссылки даны только к структуре магии

--создатели даже не напрягались понять что же открыл и пытался довести до читателей Коржибский, - этот вопрос требует отдельного моделирования. Мы его выполнили. Но, полностью не опубликовали, хотя открыл он удивительную вещь.

Потому, что своего материала было достаточно много, и пересказывать в книгах по НЛП содержание фундаментальных работ этой тройки ученых, просто бы никакого места не хватило.

А кто, собственно, был это «тройкой ученых»?

--Коржибский – да. Он оформлял свои мысли в научной методологии.

--Эриксон – на грани. Статьи написаны в научном формате, но логика их чисто натурфилософская/описательная. Есть всего несколько статей в строгом научном формате, например, статья про постгипнотическую феноменологию.

--Пёрлс – нет

--Вирджиния – нет

--Гриндер – нет! Его «Шепчущие на ветру» даны в псевдонаучном формате.

--Дилтс – формально написал несколько «научных» книг. «Шаги НЛП», «Применение НЛП».

Тем более, что внушительный список литературы создатели честно указали в "Структуре магии", и неоднократно призывали изучить то, что в нем перечислено.

Призывать то они призывали. Но, они сами не изучили вдумчиво ни одной из ссылок. Все ссылки формальные, как в плохой диссертационной работе.

Так что логика основных претензий к российским псевдонелперам:

--нлп требует теории моделирования

--создатели не сделали теории моделирования

--где ваша теория/практика моделирования?

…как-то так. И всё.

Ну да.

Дурная голова найдёт работу рукам и куда потратить деньги.

Картография и «обратная разработка»: в США и Европе досконально изучат человеческий мозг

Около 86 миллиардов нейронов. Около ста триллионов синапсов. Средняя масса — 1,5 кг, средний объём — 1130 см3. Таковы характеристики головного мозга взрослого человека. Сами по себе эти значения неспециалистам говорят немного. Однако даже неспециалист легко представит, какие ресурсы должны быть затрачены для того, чтобы составить полную карту головного мозга человека со всеми его многочисленными структурами — и установить их назначение.

В начале февраля научный мегапроект, нацеленный на «понимание» головного мозга человека, анонсировали европейские исследователи. Затем в начале апреля правительство США объявило о готовности выделить 100 млн долларов на сходный (по существу) проект уже в Америке. Понятно, что для предприятия таких масштабов 100 млн — мягко говоря, негусто: по некоторым оценкам, на американский проект за ближайшее десятилетие уйдёт более трёх миллиардов долларов. Предварительная оценка европейского проекта несколько скромнее — 1,19 млрд евро. Впрочем, учитывая, что бюджет подобных начинаний со временем может начать разрастаться, не исключено, что в итоге будут затрачены в разы большие суммы, что в Европе, что в США.

Ради чего?

Чтобы понять

Человеческий мозг представляет собой Terra Incognita мировой науки. Это аксиома, по крайней мере, пока. На разного рода исследования мозга ушли многие десятилетия, и недаром: нейрохирурги сегодня творят чудеса. И тем не менее неизведанного по-прежнему куда больше, чем изведанного.

«Функционирование отдельных клеток достаточно хорошо объяснено, однако понимание того, как в результате взаимодействия тысяч и миллионов нейронов мозг функционирует как целое, доступно лишь в очень упрощённом виде и требует дальнейших глубоких исследований», — справедливо указывается в соответствующей статье в Википедии.

http://www.computerra.ru/63394/brain-map/

По оценке Хьюбела площадь корковой колонки, являющейся универсальной вычислительной/функциональной единицей мозга, равна 2 мм². А площадь всей коры равна примерно 220 000 мм².

Следует анализировать не 86 млрд. нейронов с их бесконечными соединениями, но стоИт задача проанализировать всего 110 000 функциональных колонок коры. И всё. Потому, что именно в этой архитектуре заключены все наиболее интересующие нас познавательные и прочие функции мозга.

Картография и «обратная разработка»: в США и Европе досконально изучат человеческий мозг

Около 86 миллиардов нейронов. Около ста триллионов синапсов. Средняя масса — 1,5 кг, средний объём — 1130 см3. Таковы характеристики головного мозга взрослого человека. Сами по себе эти значения неспециалистам говорят немного. Однако даже неспециалист легко представит, какие ресурсы должны быть затрачены для того, чтобы составить полную карту головного мозга человека со всеми его многочисленными структурами — и установить их назначение.

В начале февраля научный мегапроект, нацеленный на «понимание» головного мозга человека, анонсировали европейские исследователи. Затем в начале апреля правительство США объявило о готовности выделить 100 млн долларов на сходный (по существу) проект уже в Америке. Понятно, что для предприятия таких масштабов 100 млн — мягко говоря, негусто: по некоторым оценкам, на американский проект за ближайшее десятилетие уйдёт более трёх миллиардов долларов. Предварительная оценка европейского проекта несколько скромнее — 1,19 млрд евро. Впрочем, учитывая, что бюджет подобных начинаний со временем может начать разрастаться, не исключено, что в итоге будут затрачены в разы большие суммы, что в Европе, что в США.

Ради чего?

Чтобы понять

Человеческий мозг представляет собой Terra Incognita мировой науки. Это аксиома, по крайней мере, пока. На разного рода исследования мозга ушли многие десятилетия, и недаром: нейрохирурги сегодня творят чудеса. И тем не менее неизведанного по-прежнему куда больше, чем изведанного.

«Функционирование отдельных клеток достаточно хорошо объяснено, однако понимание того, как в результате взаимодействия тысяч и миллионов нейронов мозг функционирует как целое, доступно лишь в очень упрощённом виде и требует дальнейших глубоких исследований», — справедливо указывается в соответствующей статье в Википедии.

http://www.computerra.ru/63394/brain-map/

По оценке Хьюбела площадь корковой колонки, являющейся универсальной вычислительной/функциональной единицей мозга, равна 2 мм². А площадь всей коры равна примерно 220 000 мм².

Следует анализировать не 86 млрд. нейронов с их бесконечными соединениями, но стоИт задача проанализировать всего 110 000 функциональных колонок коры. И всё. Потому, что именно в этой архитектуре заключены все наиболее интересующие нас познавательные и прочие функции мозга.

</>

![[pic]](http://urss.ru/covers_ru/58242.gif)

Моделирование нейрологии (6) Картирование переменных в пакете мини-колонок

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/488909.html

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=edelmen-dj&book=1981&page=1

Дж. Эделмен, В. Маунткасл

Разумный мозг: Издательство «Мир» Москва

Cortical Organization and the Group-Selective Theory of Higher Brain Function

GERALD M. EDELMAN VERNON B. MOUNTCASTLE

Introduction by Francis O. Schmitt The MIT Press Cambridge, Massachusetts, and London, Englai

Дж. Эделмен В. Маунткасл

Разумный мозг. КОРТИКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ГРУПП В ТЕОРИИ ВЫСШИХ ФУНКЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Перевод с английского канд. биол. наук Н. Ю. Алексеенко под редакцией д-ра биол. наук Е. Н. Соколова

Издательство «Мир» Москва 1981 ББК 28.903 Э 19 УДК 612+577.3

Эделмен Дж., Маунткасл В.

Разумный мозг: Пер. с англ./Перевод Алексееп-Э 19 ко Н. Ю.; Под ред. и с предисл. Е. Н. Соколова. — М.: Мир, 1981. — 135 с. с ил.

Книга посвящена одной иэ основных проблем современной нейрофизиологии — нейронной организации активности головного мозга Широко известные американские исследователи подробно излагают свои представления о группах взаимосвязанных нейронов (модулях) как главных структурно-функциональных единицах, колонках, лежащих в основе осуществления высших функций мозга — в основе сознания. В подтверждение своих гипотез авторы приводят наряду с ранее известными фактами много новых, полученных авторитетными учеными при помощи современных методических приемов

Предназначена для нейрофизиологов, биофизиков, специалистов по бионике и кибернетике, гистологов, психологов, врачей-невропатологов и психиатров.

э50300 123 t23_81 ,, ) 2007020000 ББК 28.903

041(01)—81 ’

Редакция литературы по биологии

© 1978 by The Massachusetts Institute of Toiliimlogy

© Перевод на русский язык, «Мир», 1981

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Важнейшей проблемой современной нейрофизиологии является изучение кодирования информации в нейронных структурах мозга человека и животных. В книге «Разумный мозг» объединены две тесно связанные между собой работы, посвященные решению этой проблемы.

В. Маунткасл в своем исследовании «Организующий принцип функции мозга — элементарный модуль и распределенная система» рассматривает принцип колончатой организации коры больших полушарий головного мозга. Сравнивая соматосенсорную, зрительную и слуховую кору, он убедительно демонстрирует общий принцип их организации. Этот принцип состоит в том, что отдельные параметры внешнего сигнала представлены в коре отдельными вертикально расположенными мини-колонками.

Нейроны в составе колонки, селективно настроенные на определенный параметр сигнала, образуют элементарный модуль обработки информации. Совокупность мини-колонок, в каждой из которых представлен определенный параметр сигнала, образует макро-колонку, которая соответствует отдельному участку внешнего пространства.

Таким образом, огромное разнообразие свойств внешней среды получает отражение в коре больших полушарий так, что для каждого участка внешнего пространства осуществляется параллельный анализ свойств представленного там сигнала. Колонки обособлены друг от друга функционально благодаря латеральному торможению.

Принцип колончатой организации харктеризуют и моторную кору, где колонки нейронов управляют отдельными мышцами. Особыми свойствами обладают нейроны в колонках теменной коры. Наиболее важная особенность этих колонок заключается в том, что в каждой из них объединяются нейроны, связанные с локализацией тела в пространстве. Можно сказать, что для этих нейронов характерна константность при восприятии пространственных отношений.

В. Маунткасл специально останавливается на понятии локальных нейронных цепей (ЛНЦ). Дело в том, что дендриты нейронов коры больших полушарий могут выступать в качестве не только постсинаптических, но и пресинаптических структур. Такие связи между депдритами реализуются при помощи дендро дендритных синапсов. Другими словами, отдельные участки дендритов разных нейронов образуют локальные цепи обработки информации. При этом единицей такой цепи является не нейрон в целом, а только небольшой участок его дендрита.

Таким образом, информационная система мозга — это действительно распределенная система. Следует подчеркнуть, что колончатая организация коры реализует детекторный принцип выделения сигналов. Действительно, разным параметрам сигнала при фиксированном положении его в пространстве соответствуют разные колонки. При изменении параметров сигнала будут возбуждаться разные мини-колонки, отображая изменение сигнала. При изменении положения сигнала в пространстве будут возбуждаться одноименные мини-колонки в разных макро-колонках.

Таким образом, на поверхности коры получает отражение как пространственное, так и качественное своеобразие внешнего сигнала. С этой точки зрения кора является реальным анализатором сигналов внешней среды, как об этом писал И. П. Павлов.

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=edelmen-dj&book=1981&page=1

Дж. Эделмен, В. Маунткасл

Разумный мозг: Издательство «Мир» Москва

Cortical Organization and the Group-Selective Theory of Higher Brain Function

GERALD M. EDELMAN VERNON B. MOUNTCASTLE

Introduction by Francis O. Schmitt The MIT Press Cambridge, Massachusetts, and London, Englai

Дж. Эделмен В. Маунткасл

Разумный мозг. КОРТИКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ГРУПП В ТЕОРИИ ВЫСШИХ ФУНКЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Перевод с английского канд. биол. наук Н. Ю. Алексеенко под редакцией д-ра биол. наук Е. Н. Соколова

Издательство «Мир» Москва 1981 ББК 28.903 Э 19 УДК 612+577.3

Эделмен Дж., Маунткасл В.

Разумный мозг: Пер. с англ./Перевод Алексееп-Э 19 ко Н. Ю.; Под ред. и с предисл. Е. Н. Соколова. — М.: Мир, 1981. — 135 с. с ил.

Книга посвящена одной иэ основных проблем современной нейрофизиологии — нейронной организации активности головного мозга Широко известные американские исследователи подробно излагают свои представления о группах взаимосвязанных нейронов (модулях) как главных структурно-функциональных единицах, колонках, лежащих в основе осуществления высших функций мозга — в основе сознания. В подтверждение своих гипотез авторы приводят наряду с ранее известными фактами много новых, полученных авторитетными учеными при помощи современных методических приемов

Предназначена для нейрофизиологов, биофизиков, специалистов по бионике и кибернетике, гистологов, психологов, врачей-невропатологов и психиатров.

э50300 123 t23_81 ,, ) 2007020000 ББК 28.903

041(01)—81 ’

Редакция литературы по биологии

© 1978 by The Massachusetts Institute of Toiliimlogy

© Перевод на русский язык, «Мир», 1981

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Важнейшей проблемой современной нейрофизиологии является изучение кодирования информации в нейронных структурах мозга человека и животных. В книге «Разумный мозг» объединены две тесно связанные между собой работы, посвященные решению этой проблемы.

В. Маунткасл в своем исследовании «Организующий принцип функции мозга — элементарный модуль и распределенная система» рассматривает принцип колончатой организации коры больших полушарий головного мозга. Сравнивая соматосенсорную, зрительную и слуховую кору, он убедительно демонстрирует общий принцип их организации. Этот принцип состоит в том, что отдельные параметры внешнего сигнала представлены в коре отдельными вертикально расположенными мини-колонками.

Нейроны в составе колонки, селективно настроенные на определенный параметр сигнала, образуют элементарный модуль обработки информации. Совокупность мини-колонок, в каждой из которых представлен определенный параметр сигнала, образует макро-колонку, которая соответствует отдельному участку внешнего пространства.

Таким образом, огромное разнообразие свойств внешней среды получает отражение в коре больших полушарий так, что для каждого участка внешнего пространства осуществляется параллельный анализ свойств представленного там сигнала. Колонки обособлены друг от друга функционально благодаря латеральному торможению.

Принцип колончатой организации харктеризуют и моторную кору, где колонки нейронов управляют отдельными мышцами. Особыми свойствами обладают нейроны в колонках теменной коры. Наиболее важная особенность этих колонок заключается в том, что в каждой из них объединяются нейроны, связанные с локализацией тела в пространстве. Можно сказать, что для этих нейронов характерна константность при восприятии пространственных отношений.

В. Маунткасл специально останавливается на понятии локальных нейронных цепей (ЛНЦ). Дело в том, что дендриты нейронов коры больших полушарий могут выступать в качестве не только постсинаптических, но и пресинаптических структур. Такие связи между депдритами реализуются при помощи дендро дендритных синапсов. Другими словами, отдельные участки дендритов разных нейронов образуют локальные цепи обработки информации. При этом единицей такой цепи является не нейрон в целом, а только небольшой участок его дендрита.

Таким образом, информационная система мозга — это действительно распределенная система. Следует подчеркнуть, что колончатая организация коры реализует детекторный принцип выделения сигналов. Действительно, разным параметрам сигнала при фиксированном положении его в пространстве соответствуют разные колонки. При изменении параметров сигнала будут возбуждаться разные мини-колонки, отображая изменение сигнала. При изменении положения сигнала в пространстве будут возбуждаться одноименные мини-колонки в разных макро-колонках.

Таким образом, на поверхности коры получает отражение как пространственное, так и качественное своеобразие внешнего сигнала. С этой точки зрения кора является реальным анализатором сигналов внешней среды, как об этом писал И. П. Павлов.

Теория тайцзицюань

Чаньсы цзин

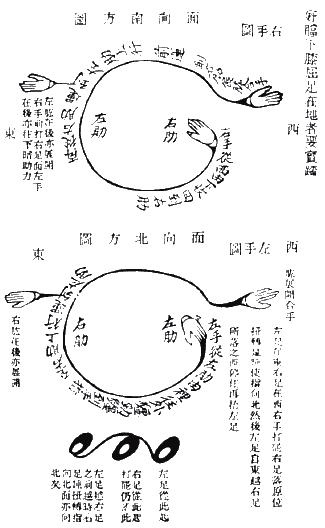

Основой тайцзицюань является чаньсы цзин - "усилие обматывающего шелка". Различают шунь чань - "обматывание по часовой стрелке", и ни чань - "обматывание против часовой стрелки". В атакующих движениях используется центробежная сила, в защитных - центростремительная. Обматывающие движения требуется делать не просто по дугам круга, а по дугам овала или отрезкам спирали. [на рисунке сплошной чертой показано шунь чань, прерывистой - ни чань]

Ба мэнь

Ба мэнь - "восемь врат" - это восемь базовых движений, расписываемых по восьми триграммам и восьми сторонам света:

Пэн (отражение) - удар от себя снизу вверх; соответствует югу.

Люй (сдергивание) - движение к себе и вниз; соответствует северу.

Цзи (удар) - удар в сторону; соответствует западу.

Ань (нажатие) - придавливающее движение; соответствует востоку.

Цай (срывание) - рвущее движение сверху вниз; соответствует юго-западу.

Ле (разрыв, раскалывание) - удар двумя руками в разные стороны; соответствует северо-востоку.

Чжоу (удар локтем) - удар локтем; соответствует юго-востоку.

Као (опирание) - удар корпусом или плечом; соответствует северо-западу.

Первые четыре известны как сы чжэн (четыре прямых [направления]), последние четыре - как сы юй (четыре угла).

Очень похоже на то, что ты описываешь процесс ментальной йоги.

Стойка трех кругов

Самым важным упражнением для развития жизненной энергии в Цигун является- «стойка трех кругов». Встаньте прямо, ноги в месте, руки свободно опущены вдоль бедер. Не спеша закройте глаза, ни о чем не думайте и абсолютно расслабьтесь. Затем наполнитесь любовью или улыбнитесь. Оставайтесь в этом состоянии в течении нескольких минут.

Через несколько минут, не отрывая ступней от пола, перенесите вес тела на левую ногу. А правую ногу отставьте на 40-50 см. (или двойной ширины плеч) в сторону и равномерно распределите вес тела на обе ноги.

Согните колени так, чтобы они находились на уровне пальцев ног. Держите корпус прямо и в расслабленном состоянии. Поднимите руки на уровень груди, согнув локти таким образом, чтобы руки образовали окружность. Держите большие и указательные пальцы рук так, чтобы они соответствовали воображаемому кругу напротив вашей груди. Представьте, что бедрами и коленями вы сжимаете воображаемый шар. Итак, вы держите три воображаемых шара: самый маленький- ладонями, более крупный- предплечьями и бицепсами и самый большой- бедрами и коленями.

Убедитесь в том, что плечи и локти находятся в естественном положении. Улыбнитесь, не спеша закройте глаза (с опытом можете практиковать с открытыми глазами) и постепенно сконцентрируйте мысли на нижнем Дань-Тянь (примерно два см. ниже пупка и два см. вглубь) и собирайте жизненную энергию. Избавьтесь от любых других мыслей.

Эффект напрямую зависит от вашей концентрации. Концентрация должна быть без напряжения. Макушка и лоб должны быть расслаблены. Оставайтесь в состоянии абсолютной расслабленности и покоя в течении 5-10 минут. Со временем доведите до 30 минут.

Упражнение завершается плавным возвратом в стойку стоя. С плавным приседом и одновременным опусканием рук вниз по швам, переносите вес тела на правую ногу и подводите к ней левую. Постойте в этом положении пару минут положив ладони на Дань-Тянь (правая ладонь сверху левой - для мужчин, для женщин наоборот- левая сверху). Внутренний центр (точка Лаогун в Китайской терминологии) одной ладони накладывается на внешний центр другой ладони. Зафиксируйте собранную энергию.

Через некоторое время ежедневных практик вы почувствуете, как поток жизненной энергии циркулирует по вашему телу. Вы сможете направлять и концентрировать его своей волей. Не волнуйтесь, если внешняя форма будет не точная. Главное ваша концентрация на Дань-Тянь. Данная техника является фундаментальной. Развивайте свой энергетический потенциал в пределах своих желаний и усилий.

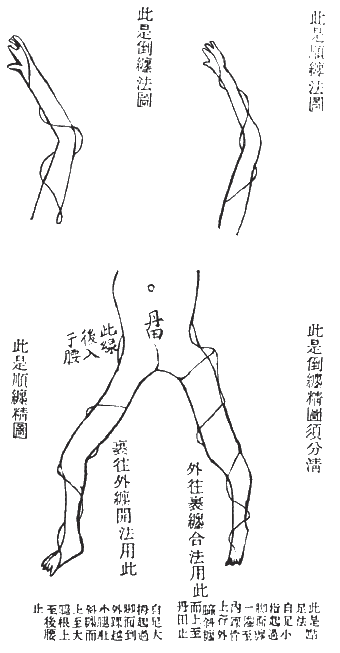

Следующие техники являются двумя упражнениями из фундаментального комплекса "Перемена в сухожилиях",которым сам Бодхидхарма обучил монахов Шаолинь.Со временем этот комплекс упражнений развился в целую систему шаолиньского цигун. Комплекс представляет собой ряд "внутренних" упражнений, служащих для развития удивительной внутренней силы, повышения энергетического потенциала и улучшения работы мозга. Упражнения кажутся удивительно простыми, и чтобы поверить в их эффективность нужно испытать их на себе. Хорошее здоровье и ясность ума вы уже почувствуете через месяц-два ежедневных тренировок.

Два упражненияпредставленные ниже зададут правильную циркуляцию жизненной энергии в человеческом организме.

http://foled.ucoz.com/news/xiv_cigun_cigun_dlja_nachinajushhikh_lapshinov/2015-08-25-24

http://voindao.ru/taitszi-tsigun/

Эта стойка является базовой для всех практик цигун и тайцзи. Имеется множество названий этой стойки, пытающихся тем или иным способом передать ее сущность. Стояние столбом, стойка большого дерева, шар тайцзи…

Этому упражнению тысячи лет и в том или ином виде оно присутствует во всех школах цигун, тайцзи, ушу или кунг-фу. И во всех стилях, как внутренних, так и внешних.

Это упражнение позволяет очень ярко ощутить энергию Ци, почувствовать упругий шар энергии между руками и телом. При выполнении упражнения вся внутренняя сила объединяется в единую систему, работает как единое целое.

http://new.taichichuan.ru/?page_id=332Б

«Стояние столбом» восходит к древней системе дачэнцюань. Делится на два направления: «стояние столбом пестования жизни» и «боевой столб». Ниже описывается первое из них. «Стояние столбом» — лечебная, оздоровительная и укрепляющая методика, построенная на закономерностях роста и развития дерева с глубокими корнями. Она не требует ни специального помещения, ни какого бы то ни было оборудования. Заниматься можно в любое время, в любом месте. Ее отличительными чертами являются простота, эффективность, достигаемая в короткий срок и особенно высокая при лечении таких хронических заболеваний, как неврастения, гастрит, колит, коронарная болезнь сердца, а также при слабом телосложении, холоде в конечностях и т. д.

I. Позы

Существует большое количество разновидностей поз в «стоянии столбом», однако все их можно свести к следующим: «естественное стояние», «трехкруговое стояние», «стояние с надавливанием вниз» и «смешанное стояние столбом».

По степени сложности их можно поделить на три вида: «стояние столбом» в высокой, средней и нижней стойке. Высокая стойка предполагает незначительное сгибание ног в коленях, что не требует больших усилий, предназначена для пожилых людей, а также лиц со слабой конституцией. В средней стойке колени сгибаются под углом около 130°, обычно подходит тем, у кого достаточно хорошие физические данные. Низкая стойка требует сгибать колени под углом 90°, предназначена для здоровых людей или тех, кто в основном восстановил свое здоровье.

Рис.1-4. Стойки

«Естественное стояние столбом»: расставить ступни на ширину плеч параллельно друг другу, голову держать прямо, грудь не выпячивать, слегка согнуть ноги в коленях, левую руку ладонью положить на живот, правую — поверх левой. Смотреть вперед или вперед и вниз (рис. 1).

«Трехкруговое стояние столбом» подразделяется на «мячедержащее» и «охватывающее». Первое предполагает небольшое округление рук, второе — значительное (рис. 2, 3). «Мячедержащее стояние»: руки образуют полукруг, они как бы держат мяч на расстоянии около 30 см перед лицом. Взгляд направлен вперед или вперед и вниз. «Охватывающее стояние»: руки как бы охватывают дерево, кисти перед грудью на расстоянии около 60 см. Взгляд направлен вперед или вперед и вниз.

«Стояние столбом с надавливанием вниз»: руки согнуты в локтях, пальцы разъединены и направлены вперед, предплечья параллельны полу, ладони обращены книзу. Смотреть вперед или вперед и вниз (рис. 4, 5,6). В зависимости от состояния здоровья занимающегося выбирается высокая, средняя или низкая стойка.

«Смешанное стояние столбом»: при выполнении этой разновидности «столба» руки последовательно меняют положение, как изображено на рис. 7—12. Стояние в каждой из этих поз может занимать от одной минуты (на начальном этапе) до 10 мин (на последующих).

Рис.5-8. Стойки

Основные требования к стойке в «стоянии столбом»:

стопы параллельны друг другу; ноги расставлены на ширину плеч; верхняя часть туловища выпрямлена; голова держится ровно, прямо; губы и зубы сомкнуты; грудь слегка вобрана, спина растянута; плечи и локти опущены; все тело максимально расслаблено; ноги сгибаются так, чтобы колени не выступали за линию носков ног.

Рис.9-12. Стойки

II. Дыхание

Естественное дыхание (дышите так, как привыкли, как обычно дышите).

Брюшное дыхание (на вдохе живот выпячивается или втягивается, на выдохе — соответственно втягивается или выпячивается). Дыхание должно быть спокойным, тонким, ровным, глубоким. Выполнять его желательно под руководством учителя.

На вдохе мысленно собрать ци тела и «внешнюю ци» в нижней области даньтянь (ниже пупка), во время выдоха собранную ци переместить (также мысленно) в точки юнцюань на подошвах ног, затем снова поднять ее в даньтянь, снова опустить в точки юнцюань и т. д. Необходимо следить, чтобы дыхание было мягким и естественным, без малейшего применения силы.

http://uraltaichi.narod.ru/chigun/stolb.htm

Дочитали до конца.