Показаны записи 271 - 280 из 3694

Самый большой амбициозный проект на тему воссоздания в электронике человеческого мозга — это проект Blue Brain, начатый ещё в начале 2000-х. В 2005 году учёные создали первую клеточную модель. В 2007 году завершилась первая фаза исследования: был создан протокол, в соответствии с которым реконструируется одна колонка неокортекса крысы (на этом этапе крыса была основным модельным объектом), и на основе протокола в 2008 году участники проекта продемонстрировали первую работающую колонку. Они показали, что у 10 тыс. нейронов с замыканием такая же электрическая активность, как и у реальной колонки неокортекса крысы. Получая на входе те же самые сигналы, на выходе модель генерировала те же сигналы, что и настоящая нервная ткань животного.

В июле 2011 года было продемонстрировано первое мезозамыкание. Учёные собрали 1 млн нейронов, показали, что модель валидна. План проекта предполагал, что в 2014 году будет получена полная модель крысиного мозга: 100 мезозамыканий, 100 млн клеток. Данные об этой работе пока не опубликованы. Причина неизвестна. Возможно, подготовка публикации требует достаточно много времени, а возможно, на таймлайн проекта повлияли последние открытия в области нейрофизиологии. В 2015 году в журналах Nature Neuroscience и Neuron вышли публикации, посвящённые обнаружению нового типа нервных связей. Оказалось, что сигналы в мозге способны распространяться через астроциты глиальной ткани. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) построили численную модель данных связей. Спикеры Blue Brain откликнулись на эти публикации и сообщили, что интегрируют новый механизм в свою модель.

Остаётся ждать результатов и надеяться на то, что публика ознакомится с ними в ближайшее время. Изначальный таймлайн проекта предполагал создание эквивалента мозга человека к 2023 году. По оценке учёных из Blue Brain, он примерно равнозначен 1 тыс. мозгов крысы. Тысяча леммингов — почти один человек.

В июле 2011 года было продемонстрировано первое мезозамыкание. Учёные собрали 1 млн нейронов, показали, что модель валидна. План проекта предполагал, что в 2014 году будет получена полная модель крысиного мозга: 100 мезозамыканий, 100 млн клеток. Данные об этой работе пока не опубликованы. Причина неизвестна. Возможно, подготовка публикации требует достаточно много времени, а возможно, на таймлайн проекта повлияли последние открытия в области нейрофизиологии. В 2015 году в журналах Nature Neuroscience и Neuron вышли публикации, посвящённые обнаружению нового типа нервных связей. Оказалось, что сигналы в мозге способны распространяться через астроциты глиальной ткани. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) построили численную модель данных связей. Спикеры Blue Brain откликнулись на эти публикации и сообщили, что интегрируют новый механизм в свою модель.

Остаётся ждать результатов и надеяться на то, что публика ознакомится с ними в ближайшее время. Изначальный таймлайн проекта предполагал создание эквивалента мозга человека к 2023 году. По оценке учёных из Blue Brain, он примерно равнозначен 1 тыс. мозгов крысы. Тысяча леммингов — почти один человек.

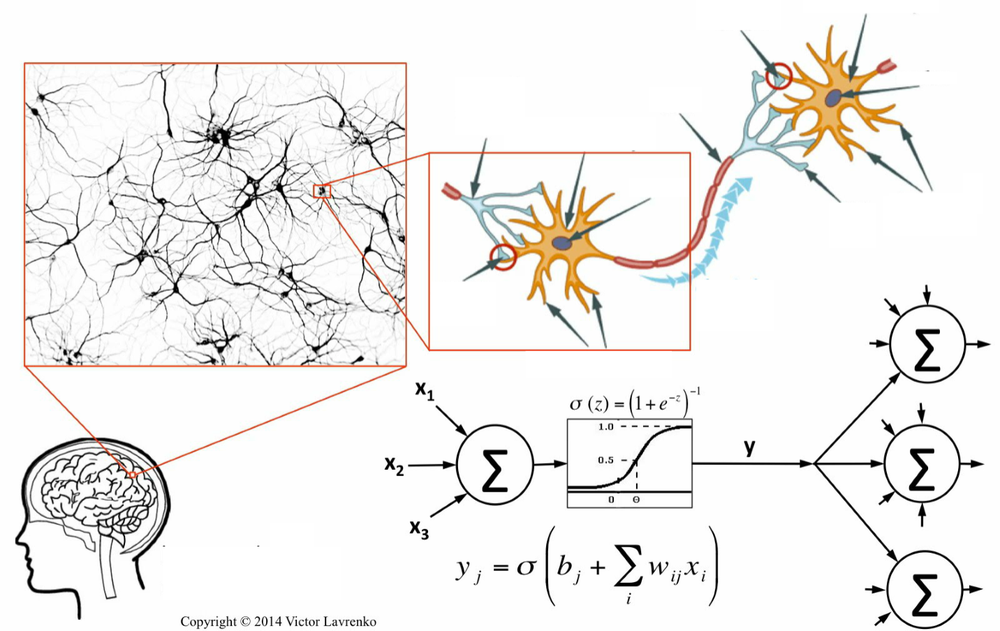

Математические модели работы нервной ткани начали создаваться во второй половине 1940-х годов. Первой важной вехой стало достижение МакКаллока и Питтса — создание модели единичного нейрона. Они считали, что нейрон — это некий сумматор, который получает на вход сигналы, взвешенные на весах синаптических связей, и выдаёт на выходе результирующий сигнал. Более поздние модели стали использовать при суммировании логистическую функцию, в отличие от бинарной функции Хевисайда, которая предполагает, что сигнал подаётся на выход, если сумма входных сигналов больше нуля.

Современная нейрофизиология применяет для описания работы синапса усовершенствованную модель Ходжкина — Хаксли, разработанную в начале 1950-х годов на основании опытов с гигантским аксоном кальмара. Современная модель учитывает ряд нюансов в работе ионных каналов, сложные темпоральные эффекты, но суть работы нейрона МакКаллок и Питтс угадали верно: она действительно сводится к суммированию и трансформации сигналов.

Современная нейрофизиология применяет для описания работы синапса усовершенствованную модель Ходжкина — Хаксли, разработанную в начале 1950-х годов на основании опытов с гигантским аксоном кальмара. Современная модель учитывает ряд нюансов в работе ионных каналов, сложные темпоральные эффекты, но суть работы нейрона МакКаллок и Питтс угадали верно: она действительно сводится к суммированию и трансформации сигналов.

</>

![[pic]](http://ic.pics.livejournal.com/masterok/50816465/971825/971825_original.jpg)

Сводная тема (35) Первичное моделирование; «Чтение мыслей»; Биокомпьютинг;

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/530905.html

Первичное моделирование (1) Между человеком и обезьянами

http://metapractice.livejournal.com/494535.html

ранее в metapractice

«Чтение мыслей» (1) В "плохом" и хорошем смысле

ранее в metapractice

Биокомпьютинг (1) Используй биокомп для изменений

ранее в metapractice

оригинал взят у masterok в Эффект сотой обезьяны

....На японском острове Косима обитала колония диких обезьян, которых ученые кормили сладким картофелем (бататом), разбрасывая его по песку. Обезьянам нравился батат, но не нравился песок на нем. Сами знаете, животные не едят грязную пищу. И вот однажды 18-месячная самка Имо обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому трюку свою мать и других обезьян. А когда число научившихся мыть батат обезьян достигло 100, все обезьяны, жившие на близлежащих островах, вдруг, без какого бы то ни было внешнего побуждения, тоже начали мыть картофель. Как такое может быть, спросите вы? В науке это явление получило название «эффект сотой обезьяны».

Казалось бы, ничего сверхъестественного. Но дело в том, что несколько групп учёных наблюдали за обезьянами на совершенно разных островах. И в один момент, когда число обезьян, научившихся чистить бататы достигло определённого количество (условно — сто), все обезьяны на всех островах стали чистить бататы. Учитывая то, что между ними не было абсолютно никакого контакта, объяснить этот феномен становится очень трудно.

И произошло это со всеми обезьянами Японии, даже в зоопарках. Хотя неизвестно, возможно и во всём мире, но таких глобальных наблюдений не проводилось. Как же объяснить этот феномен? Многие связывают это явление с информационной оболочкой земли, либо с сигналами из космоса.

Версий много. Но доказать ни одну из теорий до сих пор не удалось. Вот что про это пишут.

История об эффекте сотой обезьяны была опубликована в предисловии книги Лоуренса Блэра «Ритмы виденья» в 1975 году и распространилась с появлением книги Лайалла Уотсона (Lyall Watson) «Правила жизни» в 1979 году. В ней Уотсон повторяет историю Блэра, авторы описывают похожие сценарии. Они утверждают, что неизвестные учёные изучали макак на японском острове Якусима в 1952 году

У этих обезьян не было никакой возможности общения друг с другом, поэтому выводы ученых были сенсационными. По их мнению, для того чтобы какая-то популяция (например, человечество) получила новую информацию или сделала какое-то открытие, необходима критическая масса особей (людей), которые искали бы ответ на поставленный вопрос.

В глухом закарпатском селе, в небольшой деревушке, затерянной в горах, единственный музыкальный инструмент — скрипка, на ней играет и стар и млад. четырехлетний ребёнок берёт в руки скрипку и… Игорь Ойстрах рвёт на себе остатки волос. Так виртуозно играть просто невозможно! Кто ты учился, мальчик? — Нигде, у нас все так играют. Я смотрел как папа играет, взял смычок и тоже стал играть. Это не фантастика, это быль. Есть документальный фильм об этом.

Еще пример. Вы помните как 5 или 8 лет назад студенты учились кататься на сноуборде? Тогда все катались на лыжах, и сноуборд был в диковинку. Вставали на доску, даже имея уже навык катания на горных лыжах, долго и мучительно, с синяками и разбитыми боками. На третий или четвёртый день, кое как начинали спускаться со скрипом. Кто дадвно катается, тот помнит.

А что сейчас? Посмотрите, прошло всего несколько лет, сотая обезьянка научилась кататься на борде. Люди едут сами в первый же день! Почти сразу! Значит что-то произошло на полевом уровне? Ведь физически человек не изменился нисколько.

Еще пример. Сто лет назад Джонни Вейсмюллер (будущий Тарзан в кино) проплывает дистанцию 100 метров кролем быстрее всех в мире — за 1 минуту 22 секунды. Чемпион мира! Никто быстрее не плавает на всей планете.

Проходит всего 50 лет и 1 минута 22 секунды это только второй юношеский разряд по плаванию. Вы представляете, несколько миллионов человек на Земле спокойно могут проплыть стометровку быстрее, чем Джонни Вейсмюллер!

Можно ещё поразмышлять на эту тему. Обратимся к мировой истории. Многие великие изобретения были совершены абсолютно разными людьми в практически одно и тоже время. Взять тот же телефон. Разница всего в 2 часа. И ведь нет никаких сомнений в честности обоих изобретателей. Наверное, так бывает, что одинаковые идеи приходят в голову множеству людей, но не все их реализуют.

Вот например «My Sweet Lord» — известнейшая песня бывшего гитариста The Beatles Джорджа Харрисона. «My Sweet Lord» занимает место в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone. (Только две песни в истории музыки — «My Sweet Lord» и «Bohemian Rhapsody» группы The Queen — дважды достигли первой позиции в британских чартах). Но после выхода песни «My Sweet Lord» выяснилось, что она очень похожа на песню «He’s so fine» группы «Чиффонз». Последовал судебный процесс, в котором Харрисона признали виновным в неосознанном плагиате, и в марте 1971-го года все выплаты за запись песни были отменены. Харрисон очень расстроился и был вынужден потерять кучу денег.

Как можно объяснить все эти случаи изменения результатов при неизменных начальных условиях? Приводятся разные версии — телепатия, передача мысли на расстоянии…

Логичное объяснение такое: когда человек рождается, он гениален бесконечно, он знает и умеет уже абсолютно всё, как голографический слепок вселенной, у которой есть бесконечные запасы информации, навыков, умений. И сразу после рождения начинает забывать, разучиваться, информационные каналы закрываются, связь с Космосом, Вселенским Информационным Банком уменьшается. Ему начинают перекрывать каналы для общения с Бесконечностью.

Есть такая теория, что изначально человек умеет всё, потом всё забывает, и обучаясь например вождению, он просто вспоминает, лучше или хуже, быстее или медленнее, как он умел водить в оригинале. То же самое с иностранными языками, игрой на музыкальных инструментах, навыками в других науках и искусствах.

Если ребенок с самого детства погружается в мир, например скрипки, музыки, если он с пелёнок видит и слышит, что все вокруг играют как живут, легко и непринуждённо, то он просто ничего не забывает, то что знал уже и умел изначально, и играть на скрипке для него становится — это как дышать.

Вернёмся к случаю сотой обезьянки. Предположим, открываться может не широкий канал связи с Банком, но узкий, достаточный для прорыва на узком участке фронта. Одна обезьянка наладила помывку картофеля, информация об этом тонкой ниточкой пошла наверх, это очень слабое воздействие, и обратной связи пока нет.

Две, пять обезьянок, десять, стали делать то-же самое. Канал намного расширился. Но незначительно. 99 обзьянок. Канал уже широкий, мощный, но еще нет обратной связи, информация поступает только в одном направлении, условно — снизу вверх.

И вот сотая обезьянка присоединяется к остальным. Барьер взят, плотина прорывается, информация начинает циркулировать в ОБЕ СТОРОНЫ! Снизу-вверх и сверху-вниз.

Очевидно что обмен информацией происходит как-то избирательно, в зависимости от вида, обезьяны настроены на определенную (условно) частоту, еноты на другую, люди на свою. Эти потоки не пересекаются, а действуют неизвестным образом избирательно только своему виду.

Поэтому когда сотня обезьянок усилили и расширили канал в одну сторону, то он открылся и в другую, причем уже не узким рупором, а практически на весь земной шар! Перечитайте результаты эксперимента, это не фантастика, это можно проверить, ученые пишут об обезьянах на других островах, и даже в зоопарках в других странах.

В истории с обезьянами критической массой стала сотая обезьяна, которая захотела очистить грязный картофель. Как только она приступила к этой работе, критическая масса была достигнута, и барьер с потоков информации был снят. Новую информацию получили сразу все обезьяны, жившие на близлежащих островах.

Получается, что согласно этой закономерности, все научные открытия и достижения в нашей истории происходили именно тогда, когда количество исследователей достигало критической массы. Разумеется, для каждого открытия или новой информации существует своя критическая масса людей, занятых решением данной проблемой. Но в любом случае все Ньютоны, Менделеевы и Коперники — по сути, те же «сотые обезьяны» на пути открытий.

Выходит, что от каждого из нас зависит, во что мы в итоге трансформируемся как вид во времени. Возможно ли такое?

Одна фраза, одно фото, один видеоролик может изменить мир, если он затронет сердца миллионов. Может начаться война, может прекратиться война, может начаться революция, может зародиться общественное движение, может быть спасена человеческая жизнь, жизнь будущего лидера, который впоследствии изменит мир. Если в «кучу» урана добавить один протон, то может начаться цепная реакция и ядерный взрыв.

Но это все были доводы сторонников, а теперь противники.

Вернемся опять к эксперименту.

Анализ соответствующей литературы Роном Амандсоном, опубликованный Обществом Скептиков, выявил ряд ключевых моментов, которые демистифицируют предполагаемый эффект.

Заявление о том, что внезапно и значительно увеличилось число обезьян, имеющих навык, было преувеличено. Навык стал распространяться среди младшего поколения обезьян, которые учились у взрослых; в то же время у взрослых обезьян, которые не знали как мыть батат, не было такой тенденции. Со смертью старых обезьян и рождением новых доля обученных, естественно, возросла. Промежутка времени между наблюдениями было достаточно для этого процесса.

Утверждения, что поведение вдруг внезапно распространилось на изолированные популяции обезьян, могут быть опровергнуты, учитывая тот факт, что по крайней мере одна обезьяна переплыла на остров к другой популяции и провела там около четырёх лет.

В середине 80-х Элейн Майерс (Elaine Myers) тщательно изучила все публикации японских ученых по рассматриваемым экспериментам и пришла к выводу, что ни о каком «эффекте сотой обезьяны» в них нет речи даже близко, и что данная история в трактовке Ватсона является сплошной выдумкой. При этом сам Ватсон признал, что он ни с кем из участвующих в этих экспериментах японских учёных не контактировал и что историю сотой обезьяны следует воспринимать как красивую метафору. Тем не менее, эта история продолжает активно цитироваться, и жить своей жизнью. Что же касается коллективного обучения приматов, то есть другие методики их перевоспитания, противоположные по смыслу описанному выше эффекту и более им понятные. Речь идет о традициях, которые очень трудно менять, особенно если ты один, а соблюдающих традицию намного больше.

Так, например, в качестве эксперимента ученые сажали в металлическую клетку пять обезьян и кормили их не вкусной пищей. В верхнем углу развешивали бананы, но чтобы добраться до них, нужно было наступить на пластину и тем самым подключить всю клетку к электрическому току. Обезьяны, конечно же, пытались добраться до бананов, но их било током и они отступали. В итоге, почти все поняли, что приближаться к бананам не очень приятно. Лишь одна оказалась непонятливой и продолжала попытки сорвать банан, но так как током било всех, то остальные обезъяны начали ее колотить за настырность. Битье подействовало, и глупышка прекратила дальнейшие попытки.

Затем ток в клетке отключили, и бананы можно было брать спокойно, но никто уже не пытался к ним подойти. Далее заменили одну обезьяну на новую и та естественно рванула к бананам, но ее тут же поколотили. Все ее попытки сорвать бананы не находили понимания среди остальных, в итоге и она угомонилась и перестала соваться к бананам. Постепенно заменили по одной всех остальных, в результате чего в клетке сидели обезьяны, которых ни разу не било током, но никто не пытался сорвать бананы, так как за это били сокамерники.

Обычно этот пример приводят для того, чтобы можно было наглядно пояснить, как можно изменить традиции в коллективе, если эти традиции неправильные. И вывод здесь был один, либо заменить сразу три обезьяны, либо посадить к четверым одну большую, которая будет всех остальных колотить и тем самым изменит привычки. И в том, и в другом случае битье определяло сознание.

Теперь вернемся к «эффекту сотой обезьяны». Впервые он был описан Ватсоном в начале 80-х. Может быть этот эффект был им выдуман потому, что хорошо ложился на известную научную гипотезу о едином энергоинформационном поле и едином групповом сознании. В дальнейшем история была подхвачена и пересказана ещё одним любителем мифотворчества Кейсом. Его книга так и называлась "Сотая обезьяна", а выводы, сделанные в ней из описанного Ватсоном эффекта, необоснованно распространялись на все человеческое общество. После книги Кейса этот эффект стал широко приниматься как общеизвестный факт, активно цитируемый мифологами, психологами и прочими. Самое поразительное то, что указанный эффект прочно вошел в науку и получил название "эффект сотой обезьяны".

Он стал применяться при рассмотрении человеческих отношений. Принималось что, для того чтобы какая-то группа людей получила новую информацию или сделала открытие, необходимо было образовать критическую массу ищущих ответ на поставленный вопрос. При этом необходимое количество людей могло не принадлежать упомянутой популяции. Однако, не все ученые безоговорочно принимали полученные таким образом результаты.

Эксперименты с людьми

Так группа австралийских и английских исследователей решила проверить гипотезу «сотой обезъяны» применительно к человеческой популяции. С этой целью было смонтировано общее панно из нескольких сотен разных размеров фотографий лиц англичан. Причем при первом взгляде на это панно можно было разглядеть без посторонней помощи только шесть или семь лиц. Затем в Австралии была отобрана группа жителей, принадлежащих к разным слоям населения, которые должны были за определенное время найти как можно больше лиц на представленном панно.

За то время, которое давалось испытуемым, в среднем, количество найденных лиц равнялось шести - десяти. Когда число опрашиваемых достигло несколько сот человек, и было точно зарегистрировано, что они видели, несколько исследователей поехали в Англию - на другой конец планеты, - и там показали эту же фотографию по внутреннему, кабельному телевидению Би-Би-Си, вещавшему только на Англию. Они тщательно показали телезрителям, где находятся все до единого лица на фотографии. Затем, через несколько минут после этой передачи, другие исследователи повторили эксперимент в первоначальном виде в Австралии с новыми испытуемыми. И вдруг люди начали легко находить большинство изображенных лиц.

В результате проведенного опыта ученые убедились в том, что люди обладают чем-то, что еще не было известно науке. Интересно, что аборигены Австралии всегда знали о такой «неизвестной» особенности человека, а именно, что существует энергетическое поле, объединяющее людей. Даже в нашем обществе мы наблюдали, как кто-то на одном конце планеты изобретает что-то очень сложное, а в это же самое время на другом конце Земли кто-то изобрел то же самое, используя те же принципы и идеи. Каждый изобретатель обычно говорил: «Ты украл это у меня. Это мое. Я первый сделал это». Случалось иногда и так, но для большинства дублирующих изобретений или открытий, идеи приходили к авторам индивидуально. Таким образом, после австралийского эксперимента ученые начали понимать: есть нечто, объединяющее всех нас и требующее дальнейшего всестороннего изучения. Что же касается «эффекта сотой обезьяны», то эту историю, по выражению самого автора (Лайэлла Ватсона), действительно следует воспринимать не более, чем красивую метафору.

Для обоснования подобных эффектов, биолог-теоретик Руперт Шелдрейк в 1981 году в своей книге "Новая наука жизни : гипотеза формообразующей причинности" предложил радикально новую теорию, объясняющую, как обучаются живые существа и как они изменяют форму. Гипотеза Шелдрейка состоит в следующем: если то или иное поведение повторяется достаточно часто, оно запечатлевается в неком "морфогенетическом (или формообразующем) поле". Это поле (для краткости "морфическое") обладает своего рода кумулятивной памятью, хранящей все, что происходило с данным видом в прошлом. Представители каждого вида (речь идет не только о биологических организмах, но также о молекулах, кристаллах и даже атомах) настроены на свое отдельное морфическое поле, которое простирается во времени и пространстве, проявляясь посредством процесса, называемого "морфический резонанс".

Представленная Шелдрейком теория объясняет, как могут произойти фундаментальные (или архетипические) изменения в человеческой психике. Сначала такие изменения в поведении или отношениях даются с трудом, но по мере того, как предлагаемую модель поведения перенимает все большее число индивидуумов, новым людям становится проще измениться – даже без прямого влияния со стороны окружающих. Согласно теории, люди посредством морфического резонанса настраиваются на новую модель в морфическом поле и испытывают все более сильное влияние с ее стороны, – это объясняет, почему со временем перемены даются все легче.

Сам Шелдрейк отмечает связь между своими идеями и теорией Карла Юнга. Но есть и важное отличие, выражающее то, что теорию Юнга применяют лишь в отношении человеческого опыта и человеческой коллективной памяти, а Шелдрейк предполагает, что подобный принцип действует во всей Вселенной, а не только в человеческой психике. Однако всеохватывающие предположения Шелдрейка на сегодняшний день не подтверждены опытами, а потому остаются в ранге гипотезы. По крайней мере, опыты с обезьянами не дали положительного ответа.

Что же касается человеческого общества, то здесь обсуждаемый эффект, возможно, в какой-то степени проявляется, но требует еще дополнительных экспериментальных исследований, хотя идеи Шелдрэйка и резонируют с широкой публикой и некоторыми физиками, такими как Дэвид Бом, Ганс-Питер Дюрр и другими.

источники

http://www.fresher.ru/2016/09/30/15-udivitelnyx-sovpadenij-iz-raznyx-oblastej-zhizni-i-znanij/#

http://kabmir.com/nauka/effekt_sotoj_obezjany_mistifikacija_veka_ili_nauchnyj_proryv.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B

Вспомним еще про Эффект плацебо, про Эффект Даннинга-Крюгера, а так же про Эффект Рингельмана

Поиск по архиву жж

https://ljsear.ch/

Первичное моделирование (1) Между человеком и обезьянами

http://metapractice.livejournal.com/494535.html

ранее в metapractice

«Чтение мыслей» (1) В "плохом" и хорошем смысле

ранее в metapractice

Биокомпьютинг (1) Используй биокомп для изменений

ранее в metapractice

оригинал взят у masterok в Эффект сотой обезьяны

....На японском острове Косима обитала колония диких обезьян, которых ученые кормили сладким картофелем (бататом), разбрасывая его по песку. Обезьянам нравился батат, но не нравился песок на нем. Сами знаете, животные не едят грязную пищу. И вот однажды 18-месячная самка Имо обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому трюку свою мать и других обезьян. А когда число научившихся мыть батат обезьян достигло 100, все обезьяны, жившие на близлежащих островах, вдруг, без какого бы то ни было внешнего побуждения, тоже начали мыть картофель. Как такое может быть, спросите вы? В науке это явление получило название «эффект сотой обезьяны».

Казалось бы, ничего сверхъестественного. Но дело в том, что несколько групп учёных наблюдали за обезьянами на совершенно разных островах. И в один момент, когда число обезьян, научившихся чистить бататы достигло определённого количество (условно — сто), все обезьяны на всех островах стали чистить бататы. Учитывая то, что между ними не было абсолютно никакого контакта, объяснить этот феномен становится очень трудно.

И произошло это со всеми обезьянами Японии, даже в зоопарках. Хотя неизвестно, возможно и во всём мире, но таких глобальных наблюдений не проводилось. Как же объяснить этот феномен? Многие связывают это явление с информационной оболочкой земли, либо с сигналами из космоса.

Версий много. Но доказать ни одну из теорий до сих пор не удалось. Вот что про это пишут.

История об эффекте сотой обезьяны была опубликована в предисловии книги Лоуренса Блэра «Ритмы виденья» в 1975 году и распространилась с появлением книги Лайалла Уотсона (Lyall Watson) «Правила жизни» в 1979 году. В ней Уотсон повторяет историю Блэра, авторы описывают похожие сценарии. Они утверждают, что неизвестные учёные изучали макак на японском острове Якусима в 1952 году

У этих обезьян не было никакой возможности общения друг с другом, поэтому выводы ученых были сенсационными. По их мнению, для того чтобы какая-то популяция (например, человечество) получила новую информацию или сделала какое-то открытие, необходима критическая масса особей (людей), которые искали бы ответ на поставленный вопрос.

В глухом закарпатском селе, в небольшой деревушке, затерянной в горах, единственный музыкальный инструмент — скрипка, на ней играет и стар и млад. четырехлетний ребёнок берёт в руки скрипку и… Игорь Ойстрах рвёт на себе остатки волос. Так виртуозно играть просто невозможно! Кто ты учился, мальчик? — Нигде, у нас все так играют. Я смотрел как папа играет, взял смычок и тоже стал играть. Это не фантастика, это быль. Есть документальный фильм об этом.

Еще пример. Вы помните как 5 или 8 лет назад студенты учились кататься на сноуборде? Тогда все катались на лыжах, и сноуборд был в диковинку. Вставали на доску, даже имея уже навык катания на горных лыжах, долго и мучительно, с синяками и разбитыми боками. На третий или четвёртый день, кое как начинали спускаться со скрипом. Кто дадвно катается, тот помнит.

А что сейчас? Посмотрите, прошло всего несколько лет, сотая обезьянка научилась кататься на борде. Люди едут сами в первый же день! Почти сразу! Значит что-то произошло на полевом уровне? Ведь физически человек не изменился нисколько.

Еще пример. Сто лет назад Джонни Вейсмюллер (будущий Тарзан в кино) проплывает дистанцию 100 метров кролем быстрее всех в мире — за 1 минуту 22 секунды. Чемпион мира! Никто быстрее не плавает на всей планете.

Проходит всего 50 лет и 1 минута 22 секунды это только второй юношеский разряд по плаванию. Вы представляете, несколько миллионов человек на Земле спокойно могут проплыть стометровку быстрее, чем Джонни Вейсмюллер!

Можно ещё поразмышлять на эту тему. Обратимся к мировой истории. Многие великие изобретения были совершены абсолютно разными людьми в практически одно и тоже время. Взять тот же телефон. Разница всего в 2 часа. И ведь нет никаких сомнений в честности обоих изобретателей. Наверное, так бывает, что одинаковые идеи приходят в голову множеству людей, но не все их реализуют.

Вот например «My Sweet Lord» — известнейшая песня бывшего гитариста The Beatles Джорджа Харрисона. «My Sweet Lord» занимает место в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone. (Только две песни в истории музыки — «My Sweet Lord» и «Bohemian Rhapsody» группы The Queen — дважды достигли первой позиции в британских чартах). Но после выхода песни «My Sweet Lord» выяснилось, что она очень похожа на песню «He’s so fine» группы «Чиффонз». Последовал судебный процесс, в котором Харрисона признали виновным в неосознанном плагиате, и в марте 1971-го года все выплаты за запись песни были отменены. Харрисон очень расстроился и был вынужден потерять кучу денег.

Как можно объяснить все эти случаи изменения результатов при неизменных начальных условиях? Приводятся разные версии — телепатия, передача мысли на расстоянии…

Логичное объяснение такое: когда человек рождается, он гениален бесконечно, он знает и умеет уже абсолютно всё, как голографический слепок вселенной, у которой есть бесконечные запасы информации, навыков, умений. И сразу после рождения начинает забывать, разучиваться, информационные каналы закрываются, связь с Космосом, Вселенским Информационным Банком уменьшается. Ему начинают перекрывать каналы для общения с Бесконечностью.

Есть такая теория, что изначально человек умеет всё, потом всё забывает, и обучаясь например вождению, он просто вспоминает, лучше или хуже, быстее или медленнее, как он умел водить в оригинале. То же самое с иностранными языками, игрой на музыкальных инструментах, навыками в других науках и искусствах.

Если ребенок с самого детства погружается в мир, например скрипки, музыки, если он с пелёнок видит и слышит, что все вокруг играют как живут, легко и непринуждённо, то он просто ничего не забывает, то что знал уже и умел изначально, и играть на скрипке для него становится — это как дышать.

Вернёмся к случаю сотой обезьянки. Предположим, открываться может не широкий канал связи с Банком, но узкий, достаточный для прорыва на узком участке фронта. Одна обезьянка наладила помывку картофеля, информация об этом тонкой ниточкой пошла наверх, это очень слабое воздействие, и обратной связи пока нет.

Две, пять обезьянок, десять, стали делать то-же самое. Канал намного расширился. Но незначительно. 99 обзьянок. Канал уже широкий, мощный, но еще нет обратной связи, информация поступает только в одном направлении, условно — снизу вверх.

И вот сотая обезьянка присоединяется к остальным. Барьер взят, плотина прорывается, информация начинает циркулировать в ОБЕ СТОРОНЫ! Снизу-вверх и сверху-вниз.

Очевидно что обмен информацией происходит как-то избирательно, в зависимости от вида, обезьяны настроены на определенную (условно) частоту, еноты на другую, люди на свою. Эти потоки не пересекаются, а действуют неизвестным образом избирательно только своему виду.

Поэтому когда сотня обезьянок усилили и расширили канал в одну сторону, то он открылся и в другую, причем уже не узким рупором, а практически на весь земной шар! Перечитайте результаты эксперимента, это не фантастика, это можно проверить, ученые пишут об обезьянах на других островах, и даже в зоопарках в других странах.

В истории с обезьянами критической массой стала сотая обезьяна, которая захотела очистить грязный картофель. Как только она приступила к этой работе, критическая масса была достигнута, и барьер с потоков информации был снят. Новую информацию получили сразу все обезьяны, жившие на близлежащих островах.

Получается, что согласно этой закономерности, все научные открытия и достижения в нашей истории происходили именно тогда, когда количество исследователей достигало критической массы. Разумеется, для каждого открытия или новой информации существует своя критическая масса людей, занятых решением данной проблемой. Но в любом случае все Ньютоны, Менделеевы и Коперники — по сути, те же «сотые обезьяны» на пути открытий.

Выходит, что от каждого из нас зависит, во что мы в итоге трансформируемся как вид во времени. Возможно ли такое?

Одна фраза, одно фото, один видеоролик может изменить мир, если он затронет сердца миллионов. Может начаться война, может прекратиться война, может начаться революция, может зародиться общественное движение, может быть спасена человеческая жизнь, жизнь будущего лидера, который впоследствии изменит мир. Если в «кучу» урана добавить один протон, то может начаться цепная реакция и ядерный взрыв.

Но это все были доводы сторонников, а теперь противники.

Вернемся опять к эксперименту.

Анализ соответствующей литературы Роном Амандсоном, опубликованный Обществом Скептиков, выявил ряд ключевых моментов, которые демистифицируют предполагаемый эффект.

Заявление о том, что внезапно и значительно увеличилось число обезьян, имеющих навык, было преувеличено. Навык стал распространяться среди младшего поколения обезьян, которые учились у взрослых; в то же время у взрослых обезьян, которые не знали как мыть батат, не было такой тенденции. Со смертью старых обезьян и рождением новых доля обученных, естественно, возросла. Промежутка времени между наблюдениями было достаточно для этого процесса.

Утверждения, что поведение вдруг внезапно распространилось на изолированные популяции обезьян, могут быть опровергнуты, учитывая тот факт, что по крайней мере одна обезьяна переплыла на остров к другой популяции и провела там около четырёх лет.

В середине 80-х Элейн Майерс (Elaine Myers) тщательно изучила все публикации японских ученых по рассматриваемым экспериментам и пришла к выводу, что ни о каком «эффекте сотой обезьяны» в них нет речи даже близко, и что данная история в трактовке Ватсона является сплошной выдумкой. При этом сам Ватсон признал, что он ни с кем из участвующих в этих экспериментах японских учёных не контактировал и что историю сотой обезьяны следует воспринимать как красивую метафору. Тем не менее, эта история продолжает активно цитироваться, и жить своей жизнью. Что же касается коллективного обучения приматов, то есть другие методики их перевоспитания, противоположные по смыслу описанному выше эффекту и более им понятные. Речь идет о традициях, которые очень трудно менять, особенно если ты один, а соблюдающих традицию намного больше.

Так, например, в качестве эксперимента ученые сажали в металлическую клетку пять обезьян и кормили их не вкусной пищей. В верхнем углу развешивали бананы, но чтобы добраться до них, нужно было наступить на пластину и тем самым подключить всю клетку к электрическому току. Обезьяны, конечно же, пытались добраться до бананов, но их било током и они отступали. В итоге, почти все поняли, что приближаться к бананам не очень приятно. Лишь одна оказалась непонятливой и продолжала попытки сорвать банан, но так как током било всех, то остальные обезъяны начали ее колотить за настырность. Битье подействовало, и глупышка прекратила дальнейшие попытки.

Затем ток в клетке отключили, и бананы можно было брать спокойно, но никто уже не пытался к ним подойти. Далее заменили одну обезьяну на новую и та естественно рванула к бананам, но ее тут же поколотили. Все ее попытки сорвать бананы не находили понимания среди остальных, в итоге и она угомонилась и перестала соваться к бананам. Постепенно заменили по одной всех остальных, в результате чего в клетке сидели обезьяны, которых ни разу не било током, но никто не пытался сорвать бананы, так как за это били сокамерники.

Обычно этот пример приводят для того, чтобы можно было наглядно пояснить, как можно изменить традиции в коллективе, если эти традиции неправильные. И вывод здесь был один, либо заменить сразу три обезьяны, либо посадить к четверым одну большую, которая будет всех остальных колотить и тем самым изменит привычки. И в том, и в другом случае битье определяло сознание.

Теперь вернемся к «эффекту сотой обезьяны». Впервые он был описан Ватсоном в начале 80-х. Может быть этот эффект был им выдуман потому, что хорошо ложился на известную научную гипотезу о едином энергоинформационном поле и едином групповом сознании. В дальнейшем история была подхвачена и пересказана ещё одним любителем мифотворчества Кейсом. Его книга так и называлась "Сотая обезьяна", а выводы, сделанные в ней из описанного Ватсоном эффекта, необоснованно распространялись на все человеческое общество. После книги Кейса этот эффект стал широко приниматься как общеизвестный факт, активно цитируемый мифологами, психологами и прочими. Самое поразительное то, что указанный эффект прочно вошел в науку и получил название "эффект сотой обезьяны".

Он стал применяться при рассмотрении человеческих отношений. Принималось что, для того чтобы какая-то группа людей получила новую информацию или сделала открытие, необходимо было образовать критическую массу ищущих ответ на поставленный вопрос. При этом необходимое количество людей могло не принадлежать упомянутой популяции. Однако, не все ученые безоговорочно принимали полученные таким образом результаты.

Эксперименты с людьми

Так группа австралийских и английских исследователей решила проверить гипотезу «сотой обезъяны» применительно к человеческой популяции. С этой целью было смонтировано общее панно из нескольких сотен разных размеров фотографий лиц англичан. Причем при первом взгляде на это панно можно было разглядеть без посторонней помощи только шесть или семь лиц. Затем в Австралии была отобрана группа жителей, принадлежащих к разным слоям населения, которые должны были за определенное время найти как можно больше лиц на представленном панно.

За то время, которое давалось испытуемым, в среднем, количество найденных лиц равнялось шести - десяти. Когда число опрашиваемых достигло несколько сот человек, и было точно зарегистрировано, что они видели, несколько исследователей поехали в Англию - на другой конец планеты, - и там показали эту же фотографию по внутреннему, кабельному телевидению Би-Би-Си, вещавшему только на Англию. Они тщательно показали телезрителям, где находятся все до единого лица на фотографии. Затем, через несколько минут после этой передачи, другие исследователи повторили эксперимент в первоначальном виде в Австралии с новыми испытуемыми. И вдруг люди начали легко находить большинство изображенных лиц.

В результате проведенного опыта ученые убедились в том, что люди обладают чем-то, что еще не было известно науке. Интересно, что аборигены Австралии всегда знали о такой «неизвестной» особенности человека, а именно, что существует энергетическое поле, объединяющее людей. Даже в нашем обществе мы наблюдали, как кто-то на одном конце планеты изобретает что-то очень сложное, а в это же самое время на другом конце Земли кто-то изобрел то же самое, используя те же принципы и идеи. Каждый изобретатель обычно говорил: «Ты украл это у меня. Это мое. Я первый сделал это». Случалось иногда и так, но для большинства дублирующих изобретений или открытий, идеи приходили к авторам индивидуально. Таким образом, после австралийского эксперимента ученые начали понимать: есть нечто, объединяющее всех нас и требующее дальнейшего всестороннего изучения. Что же касается «эффекта сотой обезьяны», то эту историю, по выражению самого автора (Лайэлла Ватсона), действительно следует воспринимать не более, чем красивую метафору.

Для обоснования подобных эффектов, биолог-теоретик Руперт Шелдрейк в 1981 году в своей книге "Новая наука жизни : гипотеза формообразующей причинности" предложил радикально новую теорию, объясняющую, как обучаются живые существа и как они изменяют форму. Гипотеза Шелдрейка состоит в следующем: если то или иное поведение повторяется достаточно часто, оно запечатлевается в неком "морфогенетическом (или формообразующем) поле". Это поле (для краткости "морфическое") обладает своего рода кумулятивной памятью, хранящей все, что происходило с данным видом в прошлом. Представители каждого вида (речь идет не только о биологических организмах, но также о молекулах, кристаллах и даже атомах) настроены на свое отдельное морфическое поле, которое простирается во времени и пространстве, проявляясь посредством процесса, называемого "морфический резонанс".

Представленная Шелдрейком теория объясняет, как могут произойти фундаментальные (или архетипические) изменения в человеческой психике. Сначала такие изменения в поведении или отношениях даются с трудом, но по мере того, как предлагаемую модель поведения перенимает все большее число индивидуумов, новым людям становится проще измениться – даже без прямого влияния со стороны окружающих. Согласно теории, люди посредством морфического резонанса настраиваются на новую модель в морфическом поле и испытывают все более сильное влияние с ее стороны, – это объясняет, почему со временем перемены даются все легче.

Сам Шелдрейк отмечает связь между своими идеями и теорией Карла Юнга. Но есть и важное отличие, выражающее то, что теорию Юнга применяют лишь в отношении человеческого опыта и человеческой коллективной памяти, а Шелдрейк предполагает, что подобный принцип действует во всей Вселенной, а не только в человеческой психике. Однако всеохватывающие предположения Шелдрейка на сегодняшний день не подтверждены опытами, а потому остаются в ранге гипотезы. По крайней мере, опыты с обезьянами не дали положительного ответа.

Что же касается человеческого общества, то здесь обсуждаемый эффект, возможно, в какой-то степени проявляется, но требует еще дополнительных экспериментальных исследований, хотя идеи Шелдрэйка и резонируют с широкой публикой и некоторыми физиками, такими как Дэвид Бом, Ганс-Питер Дюрр и другими.

источники

http://www.fresher.ru/2016/09/30/15-udivitelnyx-sovpadenij-iz-raznyx-oblastej-zhizni-i-znanij/#

http://kabmir.com/nauka/effekt_sotoj_obezjany_mistifikacija_veka_ili_nauchnyj_proryv.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B

Вспомним еще про Эффект плацебо, про Эффект Даннинга-Крюгера, а так же про Эффект Рингельмана

Поиск по архиву жж

https://ljsear.ch/

Ни в реферате, ни в полном оригинале https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1509/1509.04304.pdf речь ни о каком хаосе, тем более сбалансированном, не идет. В статье слово "хаос" не встречается ни разу.

Хаос был внесен Дэвидом Шультцем. Так он озаглавил свою статью в Science: "Consciousness may be the product of carefully balanced chaos", в которой он цитирует обсуждаемую статью.

Причем слово "хаос" есть только в заголовке :)

При пересказе на русском были внесены дальнейшие искажения.

Вот в первом приближении перевод резюме исходной статьи:

Потеря корковой интеграции и изменения в динамике электрофизиологических сигналов мозга характеризуют переход от бодрствования к бессознательному. В этом исследовании мы приходим к базовой модели, объясняющей эти наблюдения, основанные на теории фазовых переходов в сложных системах.

Мы изучили связь между пространственными и временными корреляциями крупномасштабной активности мозга, записанной с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии во время бодрствования, пропофол-индуцированной седации и потери сознания, и во время последующего восстановления.

Мы наблюдали, что во время бессознательного состояния активность в фронтоталамических областях демонстрировала снижение временных корреляций дальнего радиуса действия и уход функциональных связей от анатомических ограничений.

Модель системы, демонстрирующая фазовый переход воспроизводит наши результаты, как и сниженная чувствительность коры к внешним воздействиям во время бессознательного состояния. Эта структура объединяет различные наблюдения о деятельности мозга во время бессознательного состояния и предсказывает, что принципы, которые мы определили, являются универсальными и независимыми от ее (активности) причин.

Хаос был внесен Дэвидом Шультцем. Так он озаглавил свою статью в Science: "Consciousness may be the product of carefully balanced chaos", в которой он цитирует обсуждаемую статью.

Причем слово "хаос" есть только в заголовке :)

При пересказе на русском были внесены дальнейшие искажения.

Вот в первом приближении перевод резюме исходной статьи:

Потеря корковой интеграции и изменения в динамике электрофизиологических сигналов мозга характеризуют переход от бодрствования к бессознательному. В этом исследовании мы приходим к базовой модели, объясняющей эти наблюдения, основанные на теории фазовых переходов в сложных системах.

Мы изучили связь между пространственными и временными корреляциями крупномасштабной активности мозга, записанной с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии во время бодрствования, пропофол-индуцированной седации и потери сознания, и во время последующего восстановления.

Мы наблюдали, что во время бессознательного состояния активность в фронтоталамических областях демонстрировала снижение временных корреляций дальнего радиуса действия и уход функциональных связей от анатомических ограничений.

Модель системы, демонстрирующая фазовый переход воспроизводит наши результаты, как и сниженная чувствительность коры к внешним воздействиям во время бессознательного состояния. Эта структура объединяет различные наблюдения о деятельности мозга во время бессознательного состояния и предсказывает, что принципы, которые мы определили, являются универсальными и независимыми от ее (активности) причин.

</>

![[pic]](http://ic.pics.livejournal.com/metanymous/1177339/54805/54805_600.png)

Определения для моделирования (15) Фоновые определения

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/494535.html

Для реализации и развития процесса моделирования, помещенного в центр внимания, требуется наличия достаточно обширного «фона» определений, которые создают правильную фокусировку на центральном процессе.

В публикации: «35 научных концепций, которые помогут вам лучше понять мир и себя.», - содержится подходящий материал. Его можно переосмыслить и получить список «фоновых» определений для моделирования:

Когнитивное смирение.

Десятилетия когнитивных исследований показали, что наши разумы имеют предел и далеки от совершенства, но, зная этот предел, мы может научиться рассуждать эффективнее. Самым тяжёлым следствием такого явления можно счесть то, что люди склонны запоминать те вещи, которые согласуются с их убеждениями независимо от доказательств.

Когнитивная загрузка.

Наш мозг может удерживать ограниченное количество информации единовременно: когда информации слишком много, наступает «информационная перегрузка», и тогда мы легко отвлекаемся и не запоминаем, что изучали. Рабочая память — это то, что учёные называют кратковременной памятью, именно в ней хранится содержание нашего сознания в каждый конкретный момент и именно эта область обрабатывает все впечатления и мысли, получаемые нами в течение дня.

Ограничение удовлетворения.

Когда мы имеем слишком много вариантов для выбора, то, какими бы привлекательными и полезными они не были, это может действовать на нас подавляюще: мы не можем найти наилучшее решение и выбрать что-то одно. Поэтому ограничения выгодны — при конечном числе вариантов мы выбираем из предложенного гораздо быстрее. Фактически, многие креативные решения происходят из ограничения удовлетворения: например, Эйнштейну удалось совершить прорыв в физике, когда он понял, что время не обязательно должно течь с постоянной скоростью.

Сопряжённые суперорганизмы.

Совместные усилия биологов и социологов привели к формированию «общества разоблачённого альтруизма», иными словами, любой альтруистический поступок делается в собственных интересах. Однако новая концепция — «сопряжённые суперорганизмы» — говорит о том, что мы проживаем жизнь в нескольких различных иерархиях: когда вы достигаете более высокого уровня развития, вы способны поставить успех группы выше собственной личной цели — этим принципом руководствуются, например, военные и пожарные.

Принцип Коперника.

В основе «принципа Коперника» лежит идея нашей неуникальности: Вселенная намного больше, чем мы можем осознать, и нам отведена в ней довольно незначительная роль. Парадокс принципа Коперника состоит в том, что, только правильно оценив наше в ней место, даже если оно незначительно, мы можем понять истинные мотивы конкретных обстоятельств, и когда мы будем совершать какие-то поступки, они окажутся вовсе не такими уж незначительными.

Культурный аттрактор.

Нас привлекают те идеи или концепции, которые мы можем легко понять и усвоить: к примеру, культурным аттрактором являются круглые числа, поскольку их легко запомнить и применить в качестве символов для обозначения величин. Однако если нас притягивает та или иная концепция, это вовсе не означает, что она является лучшей для любой ситуации.

Кумулятивная погрешность.

Когда информация передается по нескольким каналам, некоторые её элементы могут быть искажены в результате предубеждений или простых человеческих ошибок — эффект распространения дезинформации называется кумулятивной погрешностью. Учитывая, что мы живём в эпоху, когда информация может облететь весь мир за наносекунду, этот принцип стал для нас важным и даже в какой-то мере опасным.

Циклы.

Циклы объясняют всё, особенно на базовом уровне эволюции и биологии, но стоит обращать внимание, какие циклы действуют в данный момент. Вся «магия» когнитивного восприятия зависит, как и сама жизнь, от циклов внутри циклов рекуррентных рефлексивных информационно-трансформационных процессов — от биохимических процессов внутри нейрона до циркадного цикла сна-бодрствования, волн мозговой активности и замирания, которые мы можем наблюдать с помощью электроэнцефалографов.

Глубокое время.

Существует убеждение, что впереди у нас остаётся больше времени, чем мы уже успели потратить — это формирует более экспансивный взгляд на мир и потенциал Вселенной. Например, наше Солнце не просуществовало и половины того времени, что ему отпущено: оно сформировалось 4,5 млрд. лет назад, но будет светить ещё 6 млрд. лет, прежде чем у него закончится топливо.

Двойной слепой метод.

Эту концепция, заключающаяся в том, что испытуемые не посвящаются в важные детали проводимого исследования. Исследователи используют ее в качестве инструмента для предотвращения влияния подсознания на результат эксперимента. Понимание причин необходимости двойных слепых экспериментов может помочь людям осознать присущие им субъективные повседневные предубеждения, защититься от привычки к обобщению и понять необходимость критического мышления.

Теория эффективности.

Теория эффективности — одно из самых важных понятий в науке, её идея заключается в том, что вы действительно можете измерить что-то и решить с учётом точности имеющихся в вашем распоряжении измерительных инструментов, насколько ваша теория соответствует полученным результатам.

Групповое расширение.

Чем больше развиваются технологии, тем более связанными друг с другом мы становимся, и возникают всё более тесные пересечения между различными группами и слоями населения — например, заключается больше браков. Такие эффекты являются потенциально полезными для улучшения когнитивных навыков с двух различных точек зрения: учёные называют их «расширением групп с общими интересами» и «эффектом гибридной энергии».

Внешние эффекты.

Все мы, так или иначе, влияем друг на друга, особенно в мире взаимосвязей. Внешние эффекты — это непреднамеренные положительные и отрицательные побочные эффекты этих взаимодействий. В современном мире внешние эффекты приобретают всё большее значение, поскольку действие, произошедшее в каком-либо месте, потенциально может повлиять на другие действия на противоположном конце света.

Поражения способствуют успеху.

Неудачи — это не то, чего необходимо избегать, но скорее то, что необходимо культивировать. Мы привыкли воспринимать неудачи как признак слабости и невозможность попробовать снова, и, тем не менее, расцвет Запада связан с терпимостью к неудачам: многие иммигранты, воспитанные в традициях культуры, где ошибок не терпят, достигают успеха, попадая в среду, где поражения приемлемы, следовательно, поражения способствуют успеху.

Страх перед неизвестностью.

Наша привязанность к друзьям и знакомым часто мешает нам идти на риск и делать шаги, ведущие к настоящему прорыву: часто мы не в состоянии оценить реальное соотношение риска и пользы, и наши иррациональные страхи мешают прогрессу. Если же общество научится понимать, как оценивать риски, связанные с технологиями, и принимать краткосрочные риски ради большей выгоды в долгосрочной перспективе, то можно ожидать прогресса во всех областях науки — особенно биомедицинских технологиях.

Паттерны фиксированных действий.

Своё поведение мы часто склонны объяснять инстинктами, но то, что мы принимаем за инстинкт, может быть поведением, усвоенным с течением времени — паттерном фиксированных действий. Этот эффект имеет множество применений, в том числе нашу способность как разумных существ изменения того поведения, которое мы считаем инстинктивным: осознав наши собственные паттерны фиксированных действий и паттерны тех людей, с которыми мы взаимодействуем, мы, будучи людьми со способностями к когнитивным процессам, можем переосмыслить наши модели поведения.

Концентрация на иллюзии.

Мы часто думаем, что определённые стечения обстоятельств могли бы кардинально изменить нашу жизнь, но на самом деле такие факторы, как уровень дохода и здоровья, не свидетельствуют об общем счастье индивидуума. Подобное несоответствие в распределении внимания между вымышленными жизненными обстоятельствами и реальной жизнью является причиной концентрации на иллюзии.

Скрытые слои.

Скрытые слои — это слои понимания, существующие между внешней реальностью и нашим собственным восприятием мира. Системы слоёв становятся более взаимосвязанными по мере развития наших привычек: например, трудно научиться ездить на велосипеде, но с практикой такое умение становится нашей неотъемлемой частью. Общая концепция скрытых слоёв охватывает глубокие аспекты того, как работает сознание — у человека ли, животного или инопланетного организма, в прошлом, настоящем или будущем.

Холизм.

В разговорной речи понятие холизм означает, что целое больше отдельных его частей. Самым впечатляющим примером является то, как углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор, железо и некоторые другие элементы, смешанные в нужных пропорциях, образуют жизнь. Существует своего рода удивительное взаимодействие между частей: достаточно взглянуть на ДНК и другие сложные системы вроде городов, функционирующие только тогда, когда каждый отдельный элемент выполняет свою работу.

Вывод лучшего объяснения.

Если происходит какое-то событие, то существует много вещей, которые могли послужить его причиной, но истиной часто является самое рациональное объяснение произошедшего. Многие из наших наиболее ожесточённых научных дискуссий — например, о теории струн и основах квантовой механики — заключаются в том, какие конкурирующие критерии должны преобладать.

Машина калейдоскопических открытий.

Самые значительные прозрения или изобретения являются, как правило, результатом работы нескольких человек. Чаще всего никто ничего не делает в одиночку: каждый опирается на чьи-то плечи. Оглядываясь назад, мы часто обнаруживаем, что, если один учёный не сделал конкретного открытия, хотя и работал над ним, то другой индивид совершил это открытие в течение следующих нескольких месяцев или лет. Есть основания считать, что великие открытия являются частью калейдоскопа открытий и делаются многими людьми сразу.

Игра имён.

Мы даём имена всему, что нас окружает, чтобы лучше понимать мир, но при этом мы иногда искажаем или упрощаем истинную природу организма или процесса: данное имя удерживает нас от дальнейших, более глубоких вопросов о природе чего-либо. Также важно не придумывать слишком много слов, ассоциируемых с разными понятиями, поскольку это может привести к недоразумениям: к примеру, слово «теория» в науке означает сильную жизнеспособную идею, а в разговорной речи — общее предположение.

Метаиндукция пессимизма.

Множество научных теорий прошлых эпох оказались ошибочными, поэтому мы обязаны предположить, что большинство современных теорий тоже в конечном итоге окажутся неверными. Принимая допущение, что многие из наших теорий «фактически временные и вероятно ошибочные», мы можем услышать и принять чужие идеи.

Игры с положительной суммой.

В играх с нулевой суммой есть явные победитель и проигравший, а в играх с положительной суммой выигрывают все. Рациональный, действующий в собственных интересах игрок в таких играх может принести пользу другому игроку, принимая те же решения, что приносят пользу ему самому.

Сила десяти.

Большая часть мира оперирует силой десяти — понимание принципов ранжирования, например, в случае со шкалой Рихтера для измерения землетрясений, позволяет нам более полно осознать масштаб события. Наша пространственно-временная траектория — крошечная часть Вселенной, но мы по крайней мере можем применить к ней силу десяти и оценить перспективу.

Прогнозирующее кодирование.

Наши ожидания и то, оправдались они или нет, сильно влияют на наше восприятие мира и, в конечном счёте, качества нашей жизни. Прогнозирующее кодирование учитывает, как мозг использует механизмы прогнозирования и ожидания для осмысления поступающих сигналов и применения их для восприятия, мыслей и действия.

Хаотичность.

Хаотичность — фундаментальный предел нашей интуиции, говорящий, что существуют процессы, которые мы не в состоянии полностью предсказать. Эту концепцию нам воспринять тяжело, несмотря на то, что она является неотъемлемой частью нашего мира. Однако некоторые случайные события, вроде хаотического скопления атомов, настолько абсолютны, что мы можем предсказать итог такой «случайности» с полной определённостью.

Рациональное бессознательное.

Фрейд создал идею иррационального подсознания, но многие современные ученые оспаривают эту концепцию: вместо этого они утверждают, что сознательное и бессознательное тесно связаны, и настаивают, что наш мозг работает на обоих уровнях. Наше сознательное понимание вероятности, например, далеко от совершенства, однако наше бессознательное постоянно совершает тонкие оценки различных вероятностей.

Корыстный уклон.

Идея в том, что мы воспринимаем себя лучше, чем мы есть на самом деле. Мы склонны приписывать заслуги себе, а в неудачах обвинять других: например, девять из десяти водителей считают, что их уровень вождения выше среднего, а в опросах студентов более 90% респондентов оценивают себя выше собственных коллег.

Синдром смещающегося основания.

Этот синдром заключается в убеждении, что всё нами воспринимаемое является нормой, при этом мы не принимаем во внимание прошлое или потенциал будущих событий. Синдром назван в честь учёного Дэниела Паули (Daniel Pauly), высказавшего мнение, что «каждое поколение принимает за основы размеры запасов и состав общества, имевшие место в начале их жизненного пути, и использует их для оценки изменений на протяжении всей жизни». Когда следующее поколение начинает свой путь, запасы уже сократились, но это новое состояние становится их новым основанием.

Скептический эмпиризм.

Лучшим примером для скептического эмпиризма является тщательно продуманные и проверенные научные исследования, по результативности выгодно отличающиеся от обычного эмпиризма, который является результатом простого наблюдения за миром вокруг нас. Проще говоря, важно для нас скептически относиться к окружающему миру, а не просто принять то, что мы считаем «истиной».

Структурированная прозорливость.

Мы слишком переоцениваем значение удачи для совершения прорывов, но успешные люди регулярно ставят себя в те позиции — постоянное обучение, неустанная работа, поиск истины — где удача находит их сама. Каждому из нас следует тратить несколько часов в неделю на поиск и изучение материалов, не имеющих ничего общего с нашей повседневной работой, в области, также не имеющей с нашей работой ничего общего.

Под-Я и модульный разум.

Вера в то, что у нас есть только одно «я», ложна: на самом деле в нас есть по несколько личностей, или «под-я». Каждый из нас имеет набор функциональных «под-я» — одно используется при общении с друзьями, другое предназначено для самозащиты, третье завоёвывает статус, четвёртое нужно для поиска партнёра, и так далее.

Умвельт.

Умвельт — это идея о том, что мы слепо принимаем реальность вокруг нас. Было бы полезно включить концепцию «умвельт» в общественный лексикон — она хорошо описывает идею об ограниченности знания, недоступности информации и непредвиденных обстоятельствах.

Невычисляемый риск.

Мы, люди, оцениваем вероятности плохо: наши иррациональные страхи и склонности всегда негативно влияют на наши оценки. Мы придаём слишком большое значение возможности редких крупных событий, иногда происходящих с нами (например, выигрышу в лотерею или авиакатастрофам), но не уделяем большого внимания малым событиям. Принятия правильных решений требует умственного напряжения, но если мы переусердствуем, мы рискуем пойти по контрпродуктивному пути: увеличить стресс и потерять время. Так что лучше поддерживать баланс и играть, принимая здоровый риск.

Для реализации и развития процесса моделирования, помещенного в центр внимания, требуется наличия достаточно обширного «фона» определений, которые создают правильную фокусировку на центральном процессе.

В публикации: «35 научных концепций, которые помогут вам лучше понять мир и себя.», - содержится подходящий материал. Его можно переосмыслить и получить список «фоновых» определений для моделирования:

Когнитивное смирение.

Десятилетия когнитивных исследований показали, что наши разумы имеют предел и далеки от совершенства, но, зная этот предел, мы может научиться рассуждать эффективнее. Самым тяжёлым следствием такого явления можно счесть то, что люди склонны запоминать те вещи, которые согласуются с их убеждениями независимо от доказательств.

Когнитивная загрузка.

Наш мозг может удерживать ограниченное количество информации единовременно: когда информации слишком много, наступает «информационная перегрузка», и тогда мы легко отвлекаемся и не запоминаем, что изучали. Рабочая память — это то, что учёные называют кратковременной памятью, именно в ней хранится содержание нашего сознания в каждый конкретный момент и именно эта область обрабатывает все впечатления и мысли, получаемые нами в течение дня.

Ограничение удовлетворения.

Когда мы имеем слишком много вариантов для выбора, то, какими бы привлекательными и полезными они не были, это может действовать на нас подавляюще: мы не можем найти наилучшее решение и выбрать что-то одно. Поэтому ограничения выгодны — при конечном числе вариантов мы выбираем из предложенного гораздо быстрее. Фактически, многие креативные решения происходят из ограничения удовлетворения: например, Эйнштейну удалось совершить прорыв в физике, когда он понял, что время не обязательно должно течь с постоянной скоростью.

Сопряжённые суперорганизмы.

Совместные усилия биологов и социологов привели к формированию «общества разоблачённого альтруизма», иными словами, любой альтруистический поступок делается в собственных интересах. Однако новая концепция — «сопряжённые суперорганизмы» — говорит о том, что мы проживаем жизнь в нескольких различных иерархиях: когда вы достигаете более высокого уровня развития, вы способны поставить успех группы выше собственной личной цели — этим принципом руководствуются, например, военные и пожарные.

Принцип Коперника.

В основе «принципа Коперника» лежит идея нашей неуникальности: Вселенная намного больше, чем мы можем осознать, и нам отведена в ней довольно незначительная роль. Парадокс принципа Коперника состоит в том, что, только правильно оценив наше в ней место, даже если оно незначительно, мы можем понять истинные мотивы конкретных обстоятельств, и когда мы будем совершать какие-то поступки, они окажутся вовсе не такими уж незначительными.

Культурный аттрактор.

Нас привлекают те идеи или концепции, которые мы можем легко понять и усвоить: к примеру, культурным аттрактором являются круглые числа, поскольку их легко запомнить и применить в качестве символов для обозначения величин. Однако если нас притягивает та или иная концепция, это вовсе не означает, что она является лучшей для любой ситуации.

Кумулятивная погрешность.

Когда информация передается по нескольким каналам, некоторые её элементы могут быть искажены в результате предубеждений или простых человеческих ошибок — эффект распространения дезинформации называется кумулятивной погрешностью. Учитывая, что мы живём в эпоху, когда информация может облететь весь мир за наносекунду, этот принцип стал для нас важным и даже в какой-то мере опасным.

Циклы.

Циклы объясняют всё, особенно на базовом уровне эволюции и биологии, но стоит обращать внимание, какие циклы действуют в данный момент. Вся «магия» когнитивного восприятия зависит, как и сама жизнь, от циклов внутри циклов рекуррентных рефлексивных информационно-трансформационных процессов — от биохимических процессов внутри нейрона до циркадного цикла сна-бодрствования, волн мозговой активности и замирания, которые мы можем наблюдать с помощью электроэнцефалографов.

Глубокое время.

Существует убеждение, что впереди у нас остаётся больше времени, чем мы уже успели потратить — это формирует более экспансивный взгляд на мир и потенциал Вселенной. Например, наше Солнце не просуществовало и половины того времени, что ему отпущено: оно сформировалось 4,5 млрд. лет назад, но будет светить ещё 6 млрд. лет, прежде чем у него закончится топливо.

Двойной слепой метод.

Эту концепция, заключающаяся в том, что испытуемые не посвящаются в важные детали проводимого исследования. Исследователи используют ее в качестве инструмента для предотвращения влияния подсознания на результат эксперимента. Понимание причин необходимости двойных слепых экспериментов может помочь людям осознать присущие им субъективные повседневные предубеждения, защититься от привычки к обобщению и понять необходимость критического мышления.

Теория эффективности.

Теория эффективности — одно из самых важных понятий в науке, её идея заключается в том, что вы действительно можете измерить что-то и решить с учётом точности имеющихся в вашем распоряжении измерительных инструментов, насколько ваша теория соответствует полученным результатам.

Групповое расширение.

Чем больше развиваются технологии, тем более связанными друг с другом мы становимся, и возникают всё более тесные пересечения между различными группами и слоями населения — например, заключается больше браков. Такие эффекты являются потенциально полезными для улучшения когнитивных навыков с двух различных точек зрения: учёные называют их «расширением групп с общими интересами» и «эффектом гибридной энергии».

Внешние эффекты.

Все мы, так или иначе, влияем друг на друга, особенно в мире взаимосвязей. Внешние эффекты — это непреднамеренные положительные и отрицательные побочные эффекты этих взаимодействий. В современном мире внешние эффекты приобретают всё большее значение, поскольку действие, произошедшее в каком-либо месте, потенциально может повлиять на другие действия на противоположном конце света.

Поражения способствуют успеху.

Неудачи — это не то, чего необходимо избегать, но скорее то, что необходимо культивировать. Мы привыкли воспринимать неудачи как признак слабости и невозможность попробовать снова, и, тем не менее, расцвет Запада связан с терпимостью к неудачам: многие иммигранты, воспитанные в традициях культуры, где ошибок не терпят, достигают успеха, попадая в среду, где поражения приемлемы, следовательно, поражения способствуют успеху.

Страх перед неизвестностью.

Наша привязанность к друзьям и знакомым часто мешает нам идти на риск и делать шаги, ведущие к настоящему прорыву: часто мы не в состоянии оценить реальное соотношение риска и пользы, и наши иррациональные страхи мешают прогрессу. Если же общество научится понимать, как оценивать риски, связанные с технологиями, и принимать краткосрочные риски ради большей выгоды в долгосрочной перспективе, то можно ожидать прогресса во всех областях науки — особенно биомедицинских технологиях.

Паттерны фиксированных действий.

Своё поведение мы часто склонны объяснять инстинктами, но то, что мы принимаем за инстинкт, может быть поведением, усвоенным с течением времени — паттерном фиксированных действий. Этот эффект имеет множество применений, в том числе нашу способность как разумных существ изменения того поведения, которое мы считаем инстинктивным: осознав наши собственные паттерны фиксированных действий и паттерны тех людей, с которыми мы взаимодействуем, мы, будучи людьми со способностями к когнитивным процессам, можем переосмыслить наши модели поведения.

Концентрация на иллюзии.

Мы часто думаем, что определённые стечения обстоятельств могли бы кардинально изменить нашу жизнь, но на самом деле такие факторы, как уровень дохода и здоровья, не свидетельствуют об общем счастье индивидуума. Подобное несоответствие в распределении внимания между вымышленными жизненными обстоятельствами и реальной жизнью является причиной концентрации на иллюзии.

Скрытые слои.

Скрытые слои — это слои понимания, существующие между внешней реальностью и нашим собственным восприятием мира. Системы слоёв становятся более взаимосвязанными по мере развития наших привычек: например, трудно научиться ездить на велосипеде, но с практикой такое умение становится нашей неотъемлемой частью. Общая концепция скрытых слоёв охватывает глубокие аспекты того, как работает сознание — у человека ли, животного или инопланетного организма, в прошлом, настоящем или будущем.

Холизм.

В разговорной речи понятие холизм означает, что целое больше отдельных его частей. Самым впечатляющим примером является то, как углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор, железо и некоторые другие элементы, смешанные в нужных пропорциях, образуют жизнь. Существует своего рода удивительное взаимодействие между частей: достаточно взглянуть на ДНК и другие сложные системы вроде городов, функционирующие только тогда, когда каждый отдельный элемент выполняет свою работу.

Вывод лучшего объяснения.

Если происходит какое-то событие, то существует много вещей, которые могли послужить его причиной, но истиной часто является самое рациональное объяснение произошедшего. Многие из наших наиболее ожесточённых научных дискуссий — например, о теории струн и основах квантовой механики — заключаются в том, какие конкурирующие критерии должны преобладать.

Машина калейдоскопических открытий.

Самые значительные прозрения или изобретения являются, как правило, результатом работы нескольких человек. Чаще всего никто ничего не делает в одиночку: каждый опирается на чьи-то плечи. Оглядываясь назад, мы часто обнаруживаем, что, если один учёный не сделал конкретного открытия, хотя и работал над ним, то другой индивид совершил это открытие в течение следующих нескольких месяцев или лет. Есть основания считать, что великие открытия являются частью калейдоскопа открытий и делаются многими людьми сразу.

Игра имён.

Мы даём имена всему, что нас окружает, чтобы лучше понимать мир, но при этом мы иногда искажаем или упрощаем истинную природу организма или процесса: данное имя удерживает нас от дальнейших, более глубоких вопросов о природе чего-либо. Также важно не придумывать слишком много слов, ассоциируемых с разными понятиями, поскольку это может привести к недоразумениям: к примеру, слово «теория» в науке означает сильную жизнеспособную идею, а в разговорной речи — общее предположение.

Метаиндукция пессимизма.

Множество научных теорий прошлых эпох оказались ошибочными, поэтому мы обязаны предположить, что большинство современных теорий тоже в конечном итоге окажутся неверными. Принимая допущение, что многие из наших теорий «фактически временные и вероятно ошибочные», мы можем услышать и принять чужие идеи.

Игры с положительной суммой.

В играх с нулевой суммой есть явные победитель и проигравший, а в играх с положительной суммой выигрывают все. Рациональный, действующий в собственных интересах игрок в таких играх может принести пользу другому игроку, принимая те же решения, что приносят пользу ему самому.

Сила десяти.

Большая часть мира оперирует силой десяти — понимание принципов ранжирования, например, в случае со шкалой Рихтера для измерения землетрясений, позволяет нам более полно осознать масштаб события. Наша пространственно-временная траектория — крошечная часть Вселенной, но мы по крайней мере можем применить к ней силу десяти и оценить перспективу.

Прогнозирующее кодирование.

Наши ожидания и то, оправдались они или нет, сильно влияют на наше восприятие мира и, в конечном счёте, качества нашей жизни. Прогнозирующее кодирование учитывает, как мозг использует механизмы прогнозирования и ожидания для осмысления поступающих сигналов и применения их для восприятия, мыслей и действия.

Хаотичность.

Хаотичность — фундаментальный предел нашей интуиции, говорящий, что существуют процессы, которые мы не в состоянии полностью предсказать. Эту концепцию нам воспринять тяжело, несмотря на то, что она является неотъемлемой частью нашего мира. Однако некоторые случайные события, вроде хаотического скопления атомов, настолько абсолютны, что мы можем предсказать итог такой «случайности» с полной определённостью.

Рациональное бессознательное.

Фрейд создал идею иррационального подсознания, но многие современные ученые оспаривают эту концепцию: вместо этого они утверждают, что сознательное и бессознательное тесно связаны, и настаивают, что наш мозг работает на обоих уровнях. Наше сознательное понимание вероятности, например, далеко от совершенства, однако наше бессознательное постоянно совершает тонкие оценки различных вероятностей.

Корыстный уклон.

Идея в том, что мы воспринимаем себя лучше, чем мы есть на самом деле. Мы склонны приписывать заслуги себе, а в неудачах обвинять других: например, девять из десяти водителей считают, что их уровень вождения выше среднего, а в опросах студентов более 90% респондентов оценивают себя выше собственных коллег.

Синдром смещающегося основания.

Этот синдром заключается в убеждении, что всё нами воспринимаемое является нормой, при этом мы не принимаем во внимание прошлое или потенциал будущих событий. Синдром назван в честь учёного Дэниела Паули (Daniel Pauly), высказавшего мнение, что «каждое поколение принимает за основы размеры запасов и состав общества, имевшие место в начале их жизненного пути, и использует их для оценки изменений на протяжении всей жизни». Когда следующее поколение начинает свой путь, запасы уже сократились, но это новое состояние становится их новым основанием.

Скептический эмпиризм.

Лучшим примером для скептического эмпиризма является тщательно продуманные и проверенные научные исследования, по результативности выгодно отличающиеся от обычного эмпиризма, который является результатом простого наблюдения за миром вокруг нас. Проще говоря, важно для нас скептически относиться к окружающему миру, а не просто принять то, что мы считаем «истиной».

Структурированная прозорливость.

Мы слишком переоцениваем значение удачи для совершения прорывов, но успешные люди регулярно ставят себя в те позиции — постоянное обучение, неустанная работа, поиск истины — где удача находит их сама. Каждому из нас следует тратить несколько часов в неделю на поиск и изучение материалов, не имеющих ничего общего с нашей повседневной работой, в области, также не имеющей с нашей работой ничего общего.

Под-Я и модульный разум.

Вера в то, что у нас есть только одно «я», ложна: на самом деле в нас есть по несколько личностей, или «под-я». Каждый из нас имеет набор функциональных «под-я» — одно используется при общении с друзьями, другое предназначено для самозащиты, третье завоёвывает статус, четвёртое нужно для поиска партнёра, и так далее.

Умвельт.

Умвельт — это идея о том, что мы слепо принимаем реальность вокруг нас. Было бы полезно включить концепцию «умвельт» в общественный лексикон — она хорошо описывает идею об ограниченности знания, недоступности информации и непредвиденных обстоятельствах.

Невычисляемый риск.

Мы, люди, оцениваем вероятности плохо: наши иррациональные страхи и склонности всегда негативно влияют на наши оценки. Мы придаём слишком большое значение возможности редких крупных событий, иногда происходящих с нами (например, выигрышу в лотерею или авиакатастрофам), но не уделяем большого внимания малым событиям. Принятия правильных решений требует умственного напряжения, но если мы переусердствуем, мы рискуем пойти по контрпродуктивному пути: увеличить стресс и потерять время. Так что лучше поддерживать баланс и играть, принимая здоровый риск.

</>

Стороны трансдеривации: сенсорная vs языковая/ кодовая

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Для начала надо найти лаконичное описание — какая функция у процесса трансдеривации, что конкретно такое одно/главное полезное оно делает.

Двусторонний процесс трансдеривации на своей плавной шкале имеет:

(1) На языковом/ кодовом полюсе.

(а) На полюсе языка и иных кодов происходит движение только в сторону конкретизации значений и смыслов ( противоположное движение в сторону языковых-кодовых обобщений является уже чисто лингвистическим процессом).

(б) Первый тривиальный результат/шаг декодерного процесса на лингвистической стороне декодерной шкалы раскрывает глубинные лингвистические (кодовые структуры), отличающиеся тем, что последние в обязательном/ автоматическом порядке вызывают у субъекта осознание/ переживание ВАКОГ-значения. Звезда бейтсона в отношении первого шага трансдеривации будет «иллюстрации к тексту».

(в) Второй тривиальный результат/ шаг декодерного процесса на стороне его лингвистической шкалы есть осознание/ переживание субъектом чистый ВАКОГ-смыслов с некоторым редуцированным лингвистическим сопровождение. Звезда Бейтсона в отношении второго шага трансдеривации будет «подпись к иллюстрации/ название картины».

(г) Третий нетривиальный результат/ шаг трансдеривации на ее лингвистической стороне есть осознания/ переживания «на горизонте вербального содержания» (при этом, за горизонтом вс никакого внятного содержания нет). Осознания/ переживания на горизонте вербального содержания имеют реликтовый трудно выразимый метафизический/ трансперсональный характер. (См, например, описания из Кришнамурти.)

(2) На сенсорном полюсе/шкале трансдеривации

(а) На сенсорном полюсе трансдеривации происходит движение только в сторону очищения от маркерных/ языкоидных значений и смыслов, что в конечном итоге приводит к осознанию/ переживанию жамевю – чистого сенсорного опыта без любого контекста скрытого в нём «знакового» содержания.

(б) Противоположное движение трансдеривации в сторону насыщения опыта маркерными/ языкоидными смыслами/ значениями приводит к осознанию/ переживанию дежавю.

Насыщение языкоидным содержанием на стороне чистой сенсорики может происходить за счёт выявления (работа внимания + восприятие) уже существующих ранее сформированных невербальных языкоидных сигналов. Всё же, мы есть существа, которые от момента зарождения до момента смерти существуем в языковой среде.

(в) На границе/ «горизонте сенсорного содержания» над пропастью «чёрной дыры трансдеривации» мы имеем осознания/ переживания реликтового трудно выразимого метафизического/ трансперсонального характера под названием «остановка ума». (См, например, описания из Кришнамурти.)