Показаны записи 4311 - 4320 из 30984

</>

Языкоиды появились, благодаря, м. многократных приближ

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

--Пушкин и Эриксон порождали тексты, которые сверхнасыщены языкоидами. Пушкинские и эриксонианские тексты поддаются простой расшифровке/ распаковке по определению.

--Вот это интересное дело. Тогда, работает ли что-то вроде "метода последовательных приближений"? Типа от грубых прикидок всё более точные алгоритмы расписываются.

Метод последовательных приближений работает.

К слову, я именно так делал самое первое расписывание языкоидов Эриксона:

--в самом начале я расписал языкоид многозначительных пауз. А больше на этом этапе я зацепить не смог.

--потом, хорошо подумав, расписал языкоид дыхательных пауз

--потом, додумался до первого интонационного языкоида – «действующего лица и его ресурсных действий»

--потом, сообразил принцип выделения интонационных языкоидов по критерию содержания. И я описал сразу два языкоида: места, времени.

--потом, вспомнил про маркеры, которые в тексте употреблял Стив Андреас, и выделил языкоиды: мотивации, обращения к сознанию/ подсознанию

…и т.д. Т.е. я использовал многократно метод последовательных приближений.

--Вот это интересное дело. Тогда, работает ли что-то вроде "метода последовательных приближений"? Типа от грубых прикидок всё более точные алгоритмы расписываются.

Метод последовательных приближений работает.

К слову, я именно так делал самое первое расписывание языкоидов Эриксона:

--в самом начале я расписал языкоид многозначительных пауз. А больше на этом этапе я зацепить не смог.

--потом, хорошо подумав, расписал языкоид дыхательных пауз

--потом, додумался до первого интонационного языкоида – «действующего лица и его ресурсных действий»

--потом, сообразил принцип выделения интонационных языкоидов по критерию содержания. И я описал сразу два языкоида: места, времени.

--потом, вспомнил про маркеры, которые в тексте употреблял Стив Андреас, и выделил языкоиды: мотивации, обращения к сознанию/ подсознанию

…и т.д. Т.е. я использовал многократно метод последовательных приближений.

Точно, ребус. Даже в анализе, казалось бы, простых стихотворений мы натыкались на то, что декодер тащит за собой языкоид, и анализировать их отдельно не получается.

Ну, снова не соглашусь. Конечно, мы в метапрактике исповедуем принцип «центробежного» распространения нашей традиции. А это значит, что любой в метапрактике может и должен обогнать меня в знании и использовании теории и практики.

Так вот, я придумал анализ языкоидов. И я ожидаю, как/ когда кто-то в метапрактике будет анализировать стихоиды как дважды-два.

Но, пока, этого не видно. Ну, а из того, что я знаю, всё-же языкоиды в стихах могут анализироваться отдельно от декодера.

К тому же, даже не гениальные поэты, и это замечается даже при моём пока небольшом уровне навыка языкоидного анализа, иногда зашивают ребус в произведение (точнее, делают тем самым всё произведение ребусом). Например, строка в середине стихотворения, которая ни к тому, ни к сему, этакий не пришей рукав.

Ну, ежели, средний по качеству стих развивается как-то плавно, а потом это развитие вдруг нарушается одной строкой, то, вполне возможно, мы в этом случае имеем дело, с так называемым, «волновым» языкоидом. Для него как раз характерна затянутая установка первого из альтернативных смыслов.

Так что, ежели, в указанном примере в стихотворении до появления неожиданной фразы монотонно крутилось/ развивалось/ некое однородное содержание – «тема», то мы точно имеем дело с волновым языкоидом.

Волновой языкоид есть самый простой языкоид. Но, его простота вовсе не пропорциональна его мощности. Волновой языкоид имеет место быть и в прозаических текстах, и в речи, например: … хм, к сожалению, в текстах первокниг по НЛП не удалось разыскать загаданный пример.

В нём речь шла о техническом приёме по вызыванию изменений в исполнении Вирджинии Сатир. В этом БиГовском примере сказано, что В. может целый час монотонно развивать некоторую тему, а потом, вдруг, изменив полностью свою экспрессию, начать новую ресурсную тему. И субъект, неожиданно, следует за В., генерируя в себе процесс изменений.

Но на деле она стоит в месте завершения очередных фаз пары языкоидов, одновременно ключевом участке декодера, и одновременно имеет некое значимое буквальное прочтение.

Если это волновой стихоид, то перед необычной фразой может не быть никаких смысловых пар. Но, может быть некоторая «монотонная семантика».

Ну, снова не соглашусь. Конечно, мы в метапрактике исповедуем принцип «центробежного» распространения нашей традиции. А это значит, что любой в метапрактике может и должен обогнать меня в знании и использовании теории и практики.

Так вот, я придумал анализ языкоидов. И я ожидаю, как/ когда кто-то в метапрактике будет анализировать стихоиды как дважды-два.

Но, пока, этого не видно. Ну, а из того, что я знаю, всё-же языкоиды в стихах могут анализироваться отдельно от декодера.

К тому же, даже не гениальные поэты, и это замечается даже при моём пока небольшом уровне навыка языкоидного анализа, иногда зашивают ребус в произведение (точнее, делают тем самым всё произведение ребусом). Например, строка в середине стихотворения, которая ни к тому, ни к сему, этакий не пришей рукав.

Ну, ежели, средний по качеству стих развивается как-то плавно, а потом это развитие вдруг нарушается одной строкой, то, вполне возможно, мы в этом случае имеем дело, с так называемым, «волновым» языкоидом. Для него как раз характерна затянутая установка первого из альтернативных смыслов.

Так что, ежели, в указанном примере в стихотворении до появления неожиданной фразы монотонно крутилось/ развивалось/ некое однородное содержание – «тема», то мы точно имеем дело с волновым языкоидом.

Волновой языкоид есть самый простой языкоид. Но, его простота вовсе не пропорциональна его мощности. Волновой языкоид имеет место быть и в прозаических текстах, и в речи, например: … хм, к сожалению, в текстах первокниг по НЛП не удалось разыскать загаданный пример.

В нём речь шла о техническом приёме по вызыванию изменений в исполнении Вирджинии Сатир. В этом БиГовском примере сказано, что В. может целый час монотонно развивать некоторую тему, а потом, вдруг, изменив полностью свою экспрессию, начать новую ресурсную тему. И субъект, неожиданно, следует за В., генерируя в себе процесс изменений.

Но на деле она стоит в месте завершения очередных фаз пары языкоидов, одновременно ключевом участке декодера, и одновременно имеет некое значимое буквальное прочтение.

Если это волновой стихоид, то перед необычной фразой может не быть никаких смысловых пар. Но, может быть некоторая «монотонная семантика».

Много признаков сходства. И достаточно отличий.

На отдельный пост.

Если есть интерес.

В какой только теме...

Например, есть постоянная тема о ресурсах, скрытых в музыке?

На отдельный пост.

Если есть интерес.

В какой только теме...

Например, есть постоянная тема о ресурсах, скрытых в музыке?

</>

![[pic]](https://dl.dropboxusercontent.com/s/r4f2idsd8rjjly3/d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20vs%20jamais%20vu%20.png?dl=0)

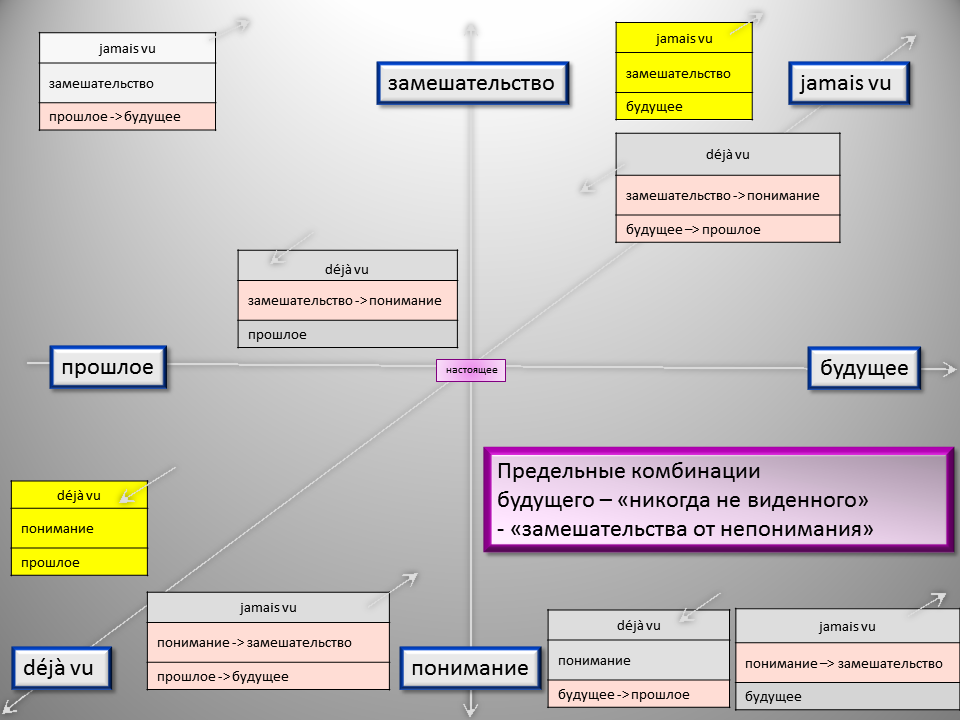

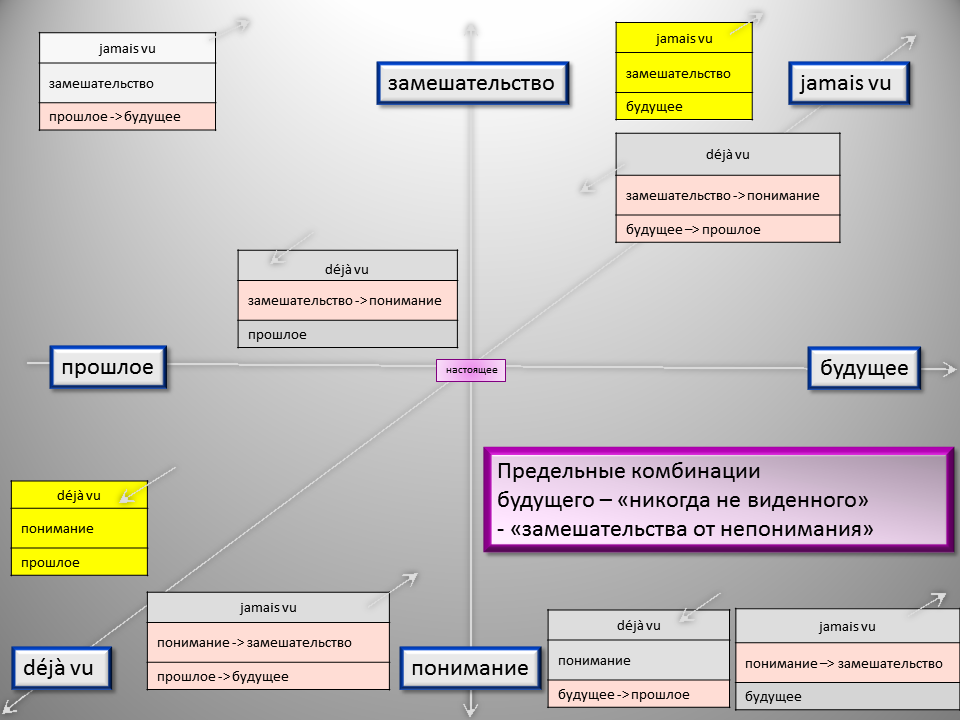

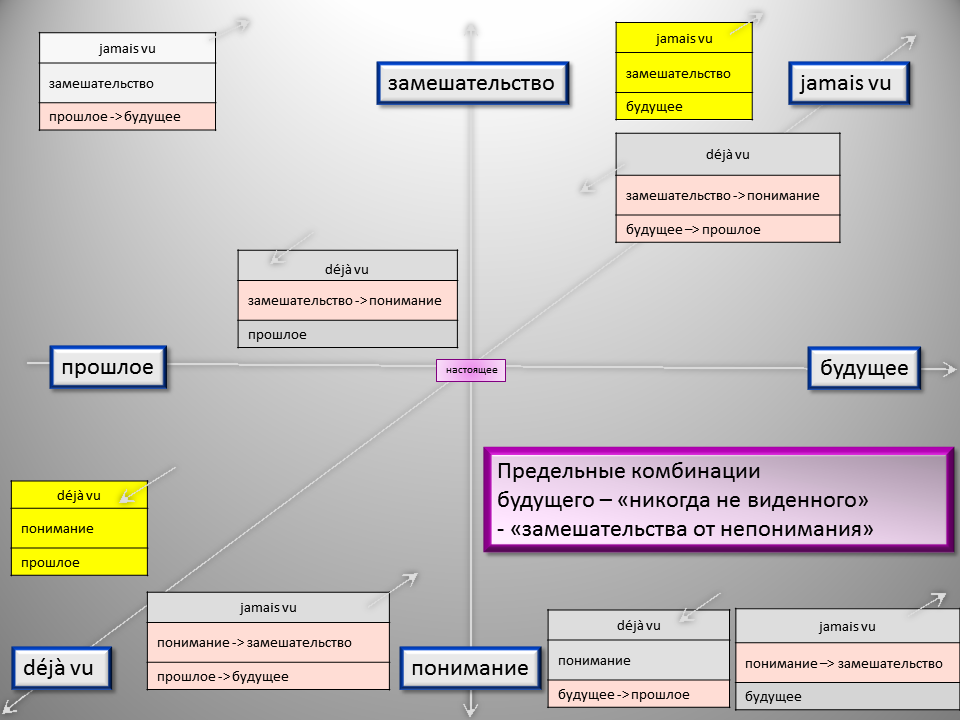

Моделируем déjà vu vs jamais vu (2) Будущее – дежавю – понимание

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/200354.html

Эффект дежа вю: особый вид эпилепсии или просто глюк?

http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=380

Рождение иллюзии

http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=336

Поиск смысла с точки зрения мозга

http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=355

Замешательство в понимание

http://codenlp.ru/demonstratsii-2/zameshatelstvo-v-ponimanie.html

Упражнение "превращение замешательство в понимание" из "Руководство по субмодальностям" - Вилла Макдональда

Танцы вокруг темы "личного форсайта"

https://www.facebook.com/luksha/posts/10153319409281784

стратегии реальности

Эффект дежа вю: особый вид эпилепсии или просто глюк?

http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=380

Рождение иллюзии

http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=336

Поиск смысла с точки зрения мозга

http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=355

Замешательство в понимание

http://codenlp.ru/demonstratsii-2/zameshatelstvo-v-ponimanie.html

Упражнение "превращение замешательство в понимание" из "Руководство по субмодальностям" - Вилла Макдональда

Танцы вокруг темы "личного форсайта"

https://www.facebook.com/luksha/posts/10153319409281784

стратегии реальности

</>

Идеальные языкоидные тексты: Эриксона, других гениев,

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

А искомый алгоритм "механического" анализа сводится к расставлению, буквально, "тегов" на фрагменты. Категорий неких. Должен быть набор фиксированных категорий (определённых априори) и набор динамических (которые требуется уточнить и зафиксировать по ходу анализа). Пример фиксированных: местоимения/лица, времена и т.д. (что можно определить напрямую из грамматики), положение образа в пространстве (для анализа декодерных траекторий). Пример динамических: тематика фрагмента (весь набор тем + для каждого фрагмента указать задействованные в нём) и т.д.

Вот, я бы определил упомянутый Еугзлом ранее «идеальный языкоидный текст» в другом значении: таковым текстом я бы называл текс с «объективным тебе-языкоидом» типа системы терапевтических языкоидов Эриксона, со строго фиксированной структурой его составляющих отдельных языкоидов.

Но, говорить о таком идеальном языкоидном тексте, несущим в себе систему объективных тебе-языкоидов, можно говорить только в контексте авторского составления таких текстов. Неважно кто: мы, вы, они и т.д. берут, и с пониманием что они и по каким правилам делают, составляют такой «идеальный языкоидный текст».

Если речь идёт об ИЯТ, который уже составлен, то это может быть только терапевтический текст Эриксона. Почему так? А потому, что в этом отражаются закономерности создания модели языкоидов. Они созданы, в первую очередь, на материале терапевтических текстов Милтона Эриксона.

Дальше с помощью некоей магии (тоже пока не формализованного алгоритма) при условии корректности выполнения указанной технической работе на выходе получаем описание языкоидного пакета, использовавшегося для текста.

Что же касается текстов иных гениев порождения текстов, вызывающих изменения в ментальном мире их читателей, то в них могут быть обнаружены удивительные языкоидные системы. Но, я их не называю идеальными системами. Потому что это уникальные авторские системы. Широкого обзора таких языкоидных систем разных авторов в настоящее время не составлено. А вот, буде, онтология таких языкоидных систем существовала, тогда на её основе вполне можно было выделить некие обобщенные и тем идеальные формы. Вполне возможно, что идеальные языкоидные системы таких идеальных по эффективности текстов оказались бы родственными эриксонианским. Я лично считаю, что так и будет. Но строго, сей факт не доказан.

Вот, я бы определил упомянутый Еугзлом ранее «идеальный языкоидный текст» в другом значении: таковым текстом я бы называл текс с «объективным тебе-языкоидом» типа системы терапевтических языкоидов Эриксона, со строго фиксированной структурой его составляющих отдельных языкоидов.

Но, говорить о таком идеальном языкоидном тексте, несущим в себе систему объективных тебе-языкоидов, можно говорить только в контексте авторского составления таких текстов. Неважно кто: мы, вы, они и т.д. берут, и с пониманием что они и по каким правилам делают, составляют такой «идеальный языкоидный текст».

Если речь идёт об ИЯТ, который уже составлен, то это может быть только терапевтический текст Эриксона. Почему так? А потому, что в этом отражаются закономерности создания модели языкоидов. Они созданы, в первую очередь, на материале терапевтических текстов Милтона Эриксона.

Дальше с помощью некоей магии (тоже пока не формализованного алгоритма) при условии корректности выполнения указанной технической работе на выходе получаем описание языкоидного пакета, использовавшегося для текста.

Что же касается текстов иных гениев порождения текстов, вызывающих изменения в ментальном мире их читателей, то в них могут быть обнаружены удивительные языкоидные системы. Но, я их не называю идеальными системами. Потому что это уникальные авторские системы. Широкого обзора таких языкоидных систем разных авторов в настоящее время не составлено. А вот, буде, онтология таких языкоидных систем существовала, тогда на её основе вполне можно было выделить некие обобщенные и тем идеальные формы. Вполне возможно, что идеальные языкоидные системы таких идеальных по эффективности текстов оказались бы родственными эриксонианским. Я лично считаю, что так и будет. Но строго, сей факт не доказан.

</>

Мотивации к моделированию в диапазоне любого САН

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Дальше мы должны свести очень творческую и очень сложную задачу по выстраиванию этих фрагментов в некий алгоритм (восстановление исходного алгоритма, точнее) к чему-то предельно простому, механическому даже. А то получается как в классической задаче "как нарисовать сову" — "шаг 1, начертите два овала вот так-то, шаг 2, добавьте всех остальных деталей". Короче ранее мы не обсуждали подробно конкретно этот этап.

Ну, в рамках какой мотивации выстраивать фрагменты текста в алгоритм по ходу сложения языкоида, дело строго индивидуальное. Кто-то может это делать как некую механическую задачу, типа разгадывания ребуса. А кто-то захочет ощутить высокий порыв творчества. Кому как.

Лично я считаю, что моделирование должно быть открыто субъекту из любого его состояния. Из любого:

--настроения

--самочувствия

--из любой физиологической активности, задающей продуктивную эффективность работы его (субъекта) ума

…триада самочувствие, активность, настроение (САН) используется тестах по назначению.

Ну, в рамках какой мотивации выстраивать фрагменты текста в алгоритм по ходу сложения языкоида, дело строго индивидуальное. Кто-то может это делать как некую механическую задачу, типа разгадывания ребуса. А кто-то захочет ощутить высокий порыв творчества. Кому как.

Лично я считаю, что моделирование должно быть открыто субъекту из любого его состояния. Из любого:

--настроения

--самочувствия

--из любой физиологической активности, задающей продуктивную эффективность работы его (субъекта) ума

…триада самочувствие, активность, настроение (САН) используется тестах по назначению.

Но можно сделать что-то вроде набора "типовых семантик языкоидов". Как я тогда представляю может быть языкоидный анализ — прошу оценить идею. Текст разбивается на фрагменты (это понятно, оператор должен заранее ухватить некий феномен или ряд феноменов, по границе которых и делается разбивка — ну в стихотворениях она уже есть априори).

(1) В готовом тексте мы не разбиваем его на «феномены». В готовом тексте мы ищем чередование неких двух тем. Эти две темы и их более-менее правильное чередование и есть самый первый/главный искомый в анализе «феномен».

Чередование неких двух тем (а) может существовать отдельно в одном генеральном языкоиде «соединения противоположностей» (СП) (б) либо, чередование двух определенных тем задаёт «хребет» языкоидной структуре из большего числа языкоидов.

Какие это могут быть «противоположности»? А всё что угодно. Но, наиболее впечатляюще, когда полюса противоположностей задают темы/семантики, которые не могут быть «соединимы» в нечто единое целое. Могут быть абстрактные категории. «Светлое и темное». «Высота и глубина». «Жизнь и смерть». «Война и Мир». «Любовь и отвращение». И т.п. Может быть что-то конкретное. «Быть или не быть» - в смысле, грохнуть цареубийцу или же пожалеть. И т.д.

(2) Есть готовые тексты, в которых такое чередование чётко выражено. Такие готовые тексты легко подвергаются языкоидной разметке. Есть такие, в которых (а) либо нет контрастных тем противопоставления (б) либо чередование таких тем не явное, не чёткое. В прозе и в поэзии может быть вариант (а), а может быть вариант (б).

(3) В наборе с языкоидом «соединения противоположностей» (СП) в идеальном варианте работают языкоиды:

--действующего лица и его действий

--места

--времени

--экспрессии «разума»

--экспрессии «интуиции»

--экспрессии мотивации

…и т.д.

Но, в каждом конкретном случае авторского текста языкоиды могут работать с любым содержанием/ семантикой. Абсолютно любые по содержания. И по сложности. На то он и авторский текст.

Эти любые произвольные языкоиды мы отслеживаем по характерным повторениям семантик.

(1) В готовом тексте мы не разбиваем его на «феномены». В готовом тексте мы ищем чередование неких двух тем. Эти две темы и их более-менее правильное чередование и есть самый первый/главный искомый в анализе «феномен».

Чередование неких двух тем (а) может существовать отдельно в одном генеральном языкоиде «соединения противоположностей» (СП) (б) либо, чередование двух определенных тем задаёт «хребет» языкоидной структуре из большего числа языкоидов.

Какие это могут быть «противоположности»? А всё что угодно. Но, наиболее впечатляюще, когда полюса противоположностей задают темы/семантики, которые не могут быть «соединимы» в нечто единое целое. Могут быть абстрактные категории. «Светлое и темное». «Высота и глубина». «Жизнь и смерть». «Война и Мир». «Любовь и отвращение». И т.п. Может быть что-то конкретное. «Быть или не быть» - в смысле, грохнуть цареубийцу или же пожалеть. И т.д.

(2) Есть готовые тексты, в которых такое чередование чётко выражено. Такие готовые тексты легко подвергаются языкоидной разметке. Есть такие, в которых (а) либо нет контрастных тем противопоставления (б) либо чередование таких тем не явное, не чёткое. В прозе и в поэзии может быть вариант (а), а может быть вариант (б).

(3) В наборе с языкоидом «соединения противоположностей» (СП) в идеальном варианте работают языкоиды:

--действующего лица и его действий

--места

--времени

--экспрессии «разума»

--экспрессии «интуиции»

--экспрессии мотивации

…и т.д.

Но, в каждом конкретном случае авторского текста языкоиды могут работать с любым содержанием/ семантикой. Абсолютно любые по содержания. И по сложности. На то он и авторский текст.

Эти любые произвольные языкоиды мы отслеживаем по характерным повторениям семантик.

</>

План системы языкоидов есть системный гипертекст

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

В предельном случае идеального языкоидного текста (ИЯТ) невозможно написать план, который бы ухватывал все языкоиды сразу. Поскольку такой план, по определению ИЯТ, равен самому тексту!

В предельном случае текста, содержащего систему из нескольких языкоидов, план, отражающий все языкоиды стразу будет гипертекстовым планом/ планом описания системы… будет «системным» планом, если так угодно.

Такой план, по определению, будет является гипертекстом.

То есть план придётся писать настолько подробный, что он в точности совпадёт с самим текстом (особенно актуальна проблема для стихов, в прозаическом тексте больше "избыточность информации", но не всегда)!

Вот, это утверждение не верно. План системы языкоидов из одного текста всегда будет «меньше», нежели сам оригинальный текст. Такой план есть мета описание. Мета описание нет необходимости делать равным по объему оригиналу.

В предельном случае текста, содержащего систему из нескольких языкоидов, план, отражающий все языкоиды стразу будет гипертекстовым планом/ планом описания системы… будет «системным» планом, если так угодно.

Такой план, по определению, будет является гипертекстом.

То есть план придётся писать настолько подробный, что он в точности совпадёт с самим текстом (особенно актуальна проблема для стихов, в прозаическом тексте больше "избыточность информации", но не всегда)!

Вот, это утверждение не верно. План системы языкоидов из одного текста всегда будет «меньше», нежели сам оригинальный текст. Такой план есть мета описание. Мета описание нет необходимости делать равным по объему оригиналу.

В модели языкоидов не хватает промежуточного слоя, типа онтологии возможных планов.

Для стихотворных языкоидов Инга Топешко прописывала такие онтологии на материале поэзии Вяземского в своей диссертации, которую она представляла в аспирантуре ин-та Филологии СОРАН. Затем, она это дело повторила на другом материале, в другой стране/университете:

http://metapractice.livejournal.com/368270.html

innita, второй со-директор Западно-Сибирского Эриксонианского ин-та, теперь живет в Париже. Там она будет защищать филологическую докторскую по примерной теме: "Язык позиционных композиций: формирование поэтического сообщения на материале французской поэзии (Гюго)".

Учебное заведение такое:

Созданный в 1968 году под названием Экспериментальный центр в Венсенне и обосновавшийся с 1980-го года в Сен-Дени университет Париж VIII сегодня является ведущим образовательно-исследовательским учреждением в области гуманитарных наук в Иль-де-Франс. Университет готовит специалистов в области искусств, филологии, гуманитарных и общественных наук.

...Своим престижем университет Париж VIII обязан международной известности работавших здесь профессоров и исследователей. Среди них Элен Сиксу, Франсуа Шатле, Жан-Франсуа Лиотар, Мишель Фуко, Жиль Делёз, Жак Лакан, Мадлен Реберью, Робер Кастель, Дени Гедж и Даниэль Бенсаид.

http://www.univ-paris8.fr/-UNIVERSITE-

Для стихотворных языкоидов Инга Топешко прописывала такие онтологии на материале поэзии Вяземского в своей диссертации, которую она представляла в аспирантуре ин-та Филологии СОРАН. Затем, она это дело повторила на другом материале, в другой стране/университете:

http://metapractice.livejournal.com/368270.html

innita, второй со-директор Западно-Сибирского Эриксонианского ин-та, теперь живет в Париже. Там она будет защищать филологическую докторскую по примерной теме: "Язык позиционных композиций: формирование поэтического сообщения на материале французской поэзии (Гюго)".

Учебное заведение такое:

Созданный в 1968 году под названием Экспериментальный центр в Венсенне и обосновавшийся с 1980-го года в Сен-Дени университет Париж VIII сегодня является ведущим образовательно-исследовательским учреждением в области гуманитарных наук в Иль-де-Франс. Университет готовит специалистов в области искусств, филологии, гуманитарных и общественных наук.

...Своим престижем университет Париж VIII обязан международной известности работавших здесь профессоров и исследователей. Среди них Элен Сиксу, Франсуа Шатле, Жан-Франсуа Лиотар, Мишель Фуко, Жиль Делёз, Жак Лакан, Мадлен Реберью, Робер Кастель, Дени Гедж и Даниэль Бенсаид.

http://www.univ-paris8.fr/-UNIVERSITE-

Дочитали до конца.