Показаны записи 371 - 380 из 3694

Тема интересная, но я вот как раз недавно думал о возникновении "избытка" самости.

Какой поворот. А в чём проявляется.

Нахождение в контекстах, требующее подчёркнутой демонстрации ээ личных качеств. Короче, грубо говоря, выделываться надо, для получения неких социальных ресурсов.

Контексты социальной «демонстрации».

Это имеет, как интроспективно ощущается, два сильно вредных последствия:

Ну, такие контексты загружают самость с самых разных сторон.

(1) Привычка этой ээ выраженно эгоистичной коммуникации генерализуется, начинает расползаться по контекстам.

А, понял. Ты сильнее чем надо уподобляешь самость и эго. Но, я привел ссылки, которые отмечают, что это не так.

Тормозятся ээ метанойи эффективной коммуникации — буквально уменьшается наблюдательность и скорость реакции (на невербальные сигналы), притупляется интуиция, резко снижается способность к "чтению" мыслей/эмоций.

А вот этот вот переход непонятен. Чем сложнее контекст, тем сильнее должна активизироваться эффективная коммуникация. И так вплоть до контекстов мега стресса.

(2) Притупляются/теряются ээ сущностные/медитативные ощущения.

Но, м.б. ты описываешь эффекты, возникающие от негативных эмоций?

Увеличивается количество/интенсивность/длительность разных эээ "тягот" (ощущений ээ нереализованных потребностей/желаний).

Получается, что в твою самость социальные «демонстрации» не вписаны.

Какой поворот. А в чём проявляется.

Нахождение в контекстах, требующее подчёркнутой демонстрации ээ личных качеств. Короче, грубо говоря, выделываться надо, для получения неких социальных ресурсов.

Контексты социальной «демонстрации».

Это имеет, как интроспективно ощущается, два сильно вредных последствия:

Ну, такие контексты загружают самость с самых разных сторон.

(1) Привычка этой ээ выраженно эгоистичной коммуникации генерализуется, начинает расползаться по контекстам.

А, понял. Ты сильнее чем надо уподобляешь самость и эго. Но, я привел ссылки, которые отмечают, что это не так.

Тормозятся ээ метанойи эффективной коммуникации — буквально уменьшается наблюдательность и скорость реакции (на невербальные сигналы), притупляется интуиция, резко снижается способность к "чтению" мыслей/эмоций.

А вот этот вот переход непонятен. Чем сложнее контекст, тем сильнее должна активизироваться эффективная коммуникация. И так вплоть до контекстов мега стресса.

(2) Притупляются/теряются ээ сущностные/медитативные ощущения.

Но, м.б. ты описываешь эффекты, возникающие от негативных эмоций?

Увеличивается количество/интенсивность/длительность разных эээ "тягот" (ощущений ээ нереализованных потребностей/желаний).

Получается, что в твою самость социальные «демонстрации» не вписаны.

Тема интересная, но я вот как раз недавно думал о возникновении "избытка" самости.

Нахождение в контекстах, требующее подчёркнутой демонстрации ээ личных качеств. Короче, грубо говоря, выделываться надо, для получения неких социальных ресурсов.

Это имеет, как интроспективно ощущается, два сильно вредных последствия:

(1) Привычка этой ээ выраженно эгоистичной коммуникации генерализуется, начинает расползаться по контекстам. Тормозятся ээ метанойи эффективной коммуникации — буквально уменьшается наблюдательность и скорость реакции (на невербальные сигналы), притупляется интуиция, резко снижается способность к "чтению" мыслей/эмоций.

(2) Притупляются/теряются ээ сущностные/медитативные ощущения. Увеличивается количество/интенсивность/длительность разных эээ "тягот" (ощущений ээ нереализованных потребностей/желаний).

Нахождение в контекстах, требующее подчёркнутой демонстрации ээ личных качеств. Короче, грубо говоря, выделываться надо, для получения неких социальных ресурсов.

Это имеет, как интроспективно ощущается, два сильно вредных последствия:

(1) Привычка этой ээ выраженно эгоистичной коммуникации генерализуется, начинает расползаться по контекстам. Тормозятся ээ метанойи эффективной коммуникации — буквально уменьшается наблюдательность и скорость реакции (на невербальные сигналы), притупляется интуиция, резко снижается способность к "чтению" мыслей/эмоций.

(2) Притупляются/теряются ээ сущностные/медитативные ощущения. Увеличивается количество/интенсивность/длительность разных эээ "тягот" (ощущений ээ нереализованных потребностей/желаний).

Давно уже заметил, ещё до этой темы, но вот собрался сформулировать наблюдение: общее увеличение "выразительности" коммуникации значительно усиливает ээ отзывчивость субъекта.

Например, компоненты такой выразительности:

— общее "замирование" тела (оператора) — предельная минимизация посторнних движений (себе-экспрессии и прочего двигательного "шума")

— лево-правая экспрессия даже без чётко предвосхищаемого языкоидного плана (кратко обсуждали, что тут, кроме прочего, работает EMDR/тэппинг компонента, при синхронизации речи с ЛП -движениями головы/тела)

— амплитудное интонирование фраз даже без предвосхищаемого интонационно-языкоидного плана

— достаточно амплитудные жесты (на фоне отсутствия посторонних движений)

Субъект как бы сразу подхватывает такой режим коммуникации — диалог превращается в серию шагов (квантуется), вместо случайного пересечения множества сигналов и шумов.

Например, компоненты такой выразительности:

— общее "замирование" тела (оператора) — предельная минимизация посторнних движений (себе-экспрессии и прочего двигательного "шума")

— лево-правая экспрессия даже без чётко предвосхищаемого языкоидного плана (кратко обсуждали, что тут, кроме прочего, работает EMDR/тэппинг компонента, при синхронизации речи с ЛП -движениями головы/тела)

— амплитудное интонирование фраз даже без предвосхищаемого интонационно-языкоидного плана

— достаточно амплитудные жесты (на фоне отсутствия посторонних движений)

Субъект как бы сразу подхватывает такой режим коммуникации — диалог превращается в серию шагов (квантуется), вместо случайного пересечения множества сигналов и шумов.

</>

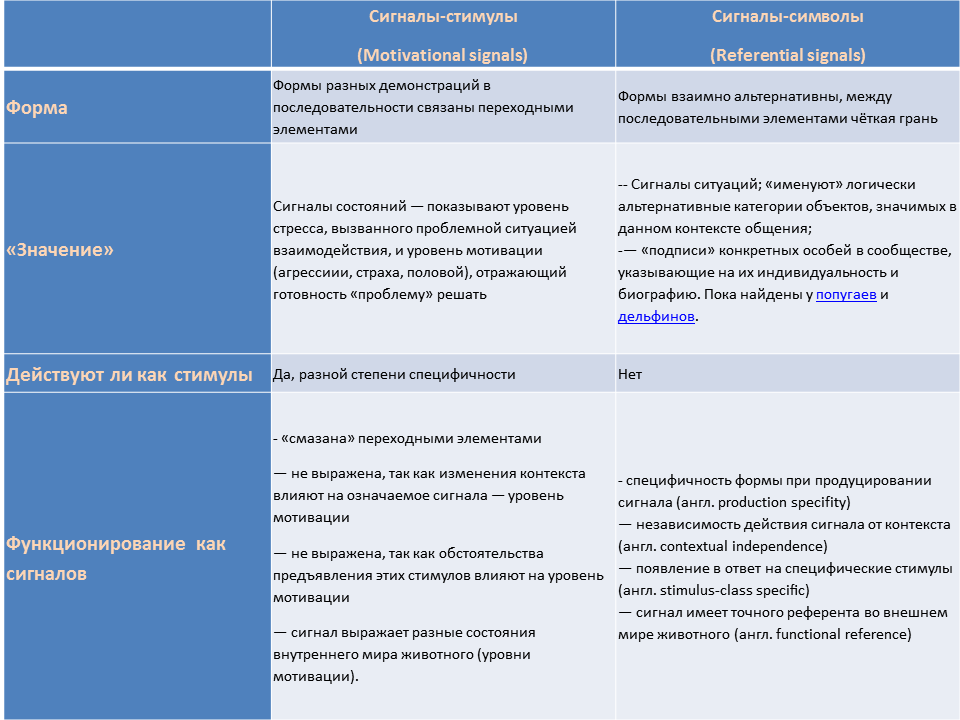

Таблица сравнения с стимулов и с. символов из статьи

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Система отличий тех и других типов сигналов по форме и функции описана здесь;

http://www.socialcompas.com/2013/11/20/signaly-stimuly-i-aktivatsiya-stereotipov/

я её свёл в таблицу:

После первоначального ажиотажа, когда эту категорию сигналов хотели найти везде и всюду, естественным образом пошла противоположная волна скепсиса. С одной стороны, она подстёгивалась крахом очень сильных надежд найти их у антропоидов и другими последствиями третьего, самого лукавого вида антропоморфизма — антропоморфизма противопоставления.

http://ethology.ru/library/?id=446

http://www.socialcompas.com/2016/02/03/ispolzuyutsya-li-ponyatiya-v-kommunikatsii-zhivotnyh/

http://www.socialcompas.com/2013/11/20/signaly-stimuly-i-aktivatsiya-stereotipov/

я её свёл в таблицу:

После первоначального ажиотажа, когда эту категорию сигналов хотели найти везде и всюду, естественным образом пошла противоположная волна скепсиса. С одной стороны, она подстёгивалась крахом очень сильных надежд найти их у антропоидов и другими последствиями третьего, самого лукавого вида антропоморфизма — антропоморфизма противопоставления.

http://ethology.ru/library/?id=446

http://www.socialcompas.com/2016/02/03/ispolzuyutsya-li-ponyatiya-v-kommunikatsii-zhivotnyh/

</>

Что такое эго-ценности и чем они отличаются от левопол

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

ВЫ имеете в виду слайд 14 из презентации. На нём в верхней строчке говорится о четырех специальных невербальных сигналах, связанных с ценностными иерархиями:

--сгущение смыслов - это многократное моргание

--эго ценности - это *язык змеи

--право -левополушарные ценности - право-полушарные это "смешок", а левополушарные - *голова лошади

--сгущение смыслов - это многократное моргание

--эго ценности - это *язык змеи

--право -левополушарные ценности - право-полушарные это "смешок", а левополушарные - *голова лошади

С помощью специальных камер для наблюдения за животными ученые заметили, что шимпанзе оставляют камни в дупле дерева. Из этого они сделали вывод, что обезьяны делают это в ритуальных целях или же для коммуникации между собой.

Ученые полагают, что звуки от падающих в дупло камней может быть способом общения между животными. Дело в том, что такие сигналы распространяются дальше, чем производимые самими животными звуки.

Они допускают, что это может быть первым свидетельством, что приматы создают и используют ритуальные конструкции.

http://davydov-index.livejournal.com/2213148.html

Ученые полагают, что звуки от падающих в дупло камней может быть способом общения между животными. Дело в том, что такие сигналы распространяются дальше, чем производимые самими животными звуки.

Они допускают, что это может быть первым свидетельством, что приматы создают и используют ритуальные конструкции.

http://davydov-index.livejournal.com/2213148.html

</>

![[pic]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2016/01/Tamiasciurus_hudsonicus_-_juveniles-1024x768.jpg)

Моделируем мышление (5.1) "Пред-понятия" в коммуникации животных

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/504409.html

Оригинал взят у wolf_kitses в Используются ли "понятия" в коммуникации животных?

Ритуализированные демонстрации отличает примат формы над действием, и распознавания образов над изменением состояния после второго даже когда они выступают как классические релизеры. Это особенно верно для так называемых сигналов-символов (referential signals), открытых в конце 1980-х и активно исследуемых в 1990-е и 2000-е годы. Они информируют реципиента о дифференцированных категориях значимых объектов его внешнего мира, т. е. это сигналы ситуаций, а не состояния. Среди них - разные типы хищников, виды корма, разные шансы завершить конфликт победой или поражением большего (меньшего) «качества» и пр.

Они столь же инстинктивны, как сигналы-стимулы, т.е. продуцируются без намерения информировать реципиента и считываются им без «понимания« их значений. И, вообще, без ментальных репрезентаций, опосредующих использование знаков и символов у нас или language-trained apes.

Достаточно лишь неспецифичной готовности продуцировать «должные» системные сигналы в «должных» ситуациях взаимодействия с другими, социальными компаньонами, а при восприятии сигналов других - столь же «автоматически" корректировать собственное поведение на основании сигнальной информации, и тем самым ретранслировать этот общий сигнал по коммуникативной сети всего сообщества. Почему выгодны «подглядывания« и прочие формы умеренного информационного «жульничества».

В отличие от сигналов-стимулов-символы не «понуждают» реципиента к определённым ответам, оставляя ему свободу выбора. Он сам активно ищет данную информацию, корректирует по ней собственное поведение и одновременно ретранслирует по коммуникативной сети (подобно модему). Что по понятным причинам выгодно всем.

Это значит, что обмен демонстрациями инстинктивной природы «вслепую» воспроизводит «разумное» использование понятий в анализе окружающего мира, как инстинкт «слепо» воспроизводит логику разума (в отдельных операциях). Ибо сигналы-символы «именуют» логические альтернативные категории внешних событий, важных для вида.

Следовательно, наиболее продвинутые (и самые редкие) формы инстинктивного поведения — обмен демонстрациями, функционирующими как сигналы-символы при агрессии, ухаживании, предупреждении об опасности, подзыве к корму и пр. - «вслепую» повторяют не просто логическое мышление, но и использование понятий

http://www.socialcompas.com/2016/02/03/ispolzuyutsya-li-ponyatiya-v-kommunikatsii-zhivotnyh/

Оригинал взят у wolf_kitses в Используются ли "понятия" в коммуникации животных?

Ритуализированные демонстрации отличает примат формы над действием, и распознавания образов над изменением состояния после второго даже когда они выступают как классические релизеры. Это особенно верно для так называемых сигналов-символов (referential signals), открытых в конце 1980-х и активно исследуемых в 1990-е и 2000-е годы. Они информируют реципиента о дифференцированных категориях значимых объектов его внешнего мира, т. е. это сигналы ситуаций, а не состояния. Среди них - разные типы хищников, виды корма, разные шансы завершить конфликт победой или поражением большего (меньшего) «качества» и пр.

Они столь же инстинктивны, как сигналы-стимулы, т.е. продуцируются без намерения информировать реципиента и считываются им без «понимания« их значений. И, вообще, без ментальных репрезентаций, опосредующих использование знаков и символов у нас или language-trained apes.

Достаточно лишь неспецифичной готовности продуцировать «должные» системные сигналы в «должных» ситуациях взаимодействия с другими, социальными компаньонами, а при восприятии сигналов других - столь же «автоматически" корректировать собственное поведение на основании сигнальной информации, и тем самым ретранслировать этот общий сигнал по коммуникативной сети всего сообщества. Почему выгодны «подглядывания« и прочие формы умеренного информационного «жульничества».

В отличие от сигналов-стимулов-символы не «понуждают» реципиента к определённым ответам, оставляя ему свободу выбора. Он сам активно ищет данную информацию, корректирует по ней собственное поведение и одновременно ретранслирует по коммуникативной сети (подобно модему). Что по понятным причинам выгодно всем.

Это значит, что обмен демонстрациями инстинктивной природы «вслепую» воспроизводит «разумное» использование понятий в анализе окружающего мира, как инстинкт «слепо» воспроизводит логику разума (в отдельных операциях). Ибо сигналы-символы «именуют» логические альтернативные категории внешних событий, важных для вида.

Следовательно, наиболее продвинутые (и самые редкие) формы инстинктивного поведения — обмен демонстрациями, функционирующими как сигналы-символы при агрессии, ухаживании, предупреждении об опасности, подзыве к корму и пр. - «вслепую» повторяют не просто логическое мышление, но и использование понятий

http://www.socialcompas.com/2016/02/03/ispolzuyutsya-li-ponyatiya-v-kommunikatsii-zhivotnyh/

</>

![[pic]](https://dl.dropboxusercontent.com/s/j0bms96frun8ab5/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%20Facebook.png?dl=0)

Моделируем сигналинг (3) Три референции: значимо, важно, нравится, да/нет.

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/489407.html

https://slon.ru/posts/64424

Facebook разделил кнопку «лайк» на шесть эмоций

Социальная сеть Facebook добавила возможность выражения шести разнообразных реакций на посты, сообщается в соответствующем пресс-релизе. Эти шесть реакций будут доступны при нажатии на кнопку «лайк».

Теперь каждый пост можно будет оценить с помощью одного из смайликов, которые получили названия «Нравится», «Супер», «Ха-ха», «Ух ты!», «Сочувствую» и «Возмутительно».

Под постом отныне будет показываться общее количество выразивших какие-либо эмоции пользователей. В Facebook пояснили, что пока алгоритм формирования новостной ленты останется прежним (все шесть кнопок эмоций будут считаться как обычные «лайки»), однако в дальнейшем, когда в компании соберут больше данных о поведении пользователей, он будет изменен. Кнопка «лайк» появилась в Facebook в 2010 году.

Оригинал взят у metanymous в Facebook: значимо, важно, нравится/не нравится, да/нет.

https://slon.ru/posts/64424

Facebook разделил кнопку «лайк» на шесть эмоций

Социальная сеть Facebook добавила возможность выражения шести разнообразных реакций на посты, сообщается в соответствующем пресс-релизе. Эти шесть реакций будут доступны при нажатии на кнопку «лайк».

Теперь каждый пост можно будет оценить с помощью одного из смайликов, которые получили названия «Нравится», «Супер», «Ха-ха», «Ух ты!», «Сочувствую» и «Возмутительно».

Под постом отныне будет показываться общее количество выразивших какие-либо эмоции пользователей. В Facebook пояснили, что пока алгоритм формирования новостной ленты останется прежним (все шесть кнопок эмоций будут считаться как обычные «лайки»), однако в дальнейшем, когда в компании соберут больше данных о поведении пользователей, он будет изменен. Кнопка «лайк» появилась в Facebook в 2010 году.

Оригинал взят у metanymous в Facebook: значимо, важно, нравится/не нравится, да/нет.

http://metapractice.livejournal.com/409268.html

Можно натренироваться обманывать тело, будто оно получило лекарство

Маретт Флайс (Marette Flies) было 11 лет, когда её иммунная система восстала против неё. В 1983 году у девочки нашли волчанку. Системная красная волчанка — это аутоимунное заболевание, при котором антитела повреждают ДНК здоровых клеток. От иммуноподавляющих препаратов лицо Маретт опухло, а волосы выпадали. Позже начали воспаляться почки, появились судороги и поднялось кровяное давление.

В 1985 году антитела атаковали факторы свёртывания в крови. Маретт удалили матку — девочка могла истечь кровью во время месячных. Несмотря на множество препаратов кровяное давление росло. Появились проблемы с сердцем, и врачи решили применить Цитоксан, крайне токсичное лекарство, которое могло убить девочку.

Но организм человека способен выучить условный рефлекс не только на выработку желудочного сока, как это было у собаки Павлова, но и на подавление иммунитета. Девочку спасли с помощью рыбьего жира и розовых духов.

Цитоксан (Cytoxan, действующее вещество — Циклофосфамид) отлично подавляет иммунную систему. Но среди его побочных эффектов кроме тошноты, цистита и уретрита описаны нарушения функции почек, образование раковых опухолей и ещё ряд неприятных и опасных для жизни вещей. На тот момент его использование на людях было экспериментальным. Психолог и педиатр Карен Олнесс, работавшая с Маретт, была уверена: если девочка и справится со стрессом и болью, то этот препарат точно её убьёт. А потом мама Маретт показала врачам одно исследование, в котором половина от обычной дозы Цитоксана замедлила развитие волчанки у мышей.

В чём секрет? В том, что можно натренировать организм отвечать на лекарство, чтобы в будущем он без препарата включал те же триггеры. Сторонники этого феномена надеются сократить дозы препаратов для лечения различных заболеваний, включая аутоиммунные и рак, чтобы свести к минимуму побочные эффекты и снизить стоимость.

Собака Павлова, морские свинки Метальникова и мыши Эйдера

У вас когда-нибудь было отравление после еды, которую вы очень любите? После такого случая вы, возможно, не будете притрагиваться к этому блюду несколько недель или месяцев. Это называется «условный рефлекс отвращения». В прошлом это свойство помогало людям выживать — они не пробовали снова еду, от которой им плохо.

В 1975 году психолог из Нью-Йорка изучал условный рефлекс отвращения на крысах. Роберт Эйдер (Robert Ader) из Рочестерского университета давал животным воду с сахаром. Крысы любят сладкое, но для этого эксперимента Эйдер совместил процесс питья с инъекциями цитоксана. Затем учёный снова дал крысам подслащенную воду, но они от неё отказались. Поэтому Эйдер насильно напоил животных пипеткой, после чего они умерли.

Хотя Цитоксан токсичен, крысы не получили смертельной дозы. Животные не только выучили, что им плохо после сладкой воды: их организм запомнил ответ иммунной системы. Ответ иммунитета на подслащенную воду оказался таким же, как на настоящее лекарство.

Феномен, при котором какой-либо сигнал приводит к физиологическому ответу, уже был известен. Он называется «условный рефлекс», его в 1890-х годах открыл русский физиолог Иван Павлов. Именно он разделил всю совокупность рефлексов на условные и безусловные. В 1904 году «за работу по физиологии пищеварения» Павлов получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

Различные сигналы воздействуют на организм человека каждый день. Они готовят нас к еде или сексу, запуская физиологические реакции. Иногда человек, просто зная, что в доме кошка, начинает чихать — даже если непосредственного воздействия аллергена не было. Эксперимент Эйдера показал, что условный рефлекс работает и с иммунной системой, и что он способен убить. Борьба тела против болезней точно так же управляется мозгом, как и выработка желудочного сока.

Подобное этому открытие было сделано опять же в России, в 1920-е годы. Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета продолжили работу Павлова, чтобы выяснить, какие ещё физиологические ответы могут быть натренированы. Среди этих исследователей был Сергей Метальников, зоолог и иммунолог. В отличие от Эйдера, он отел усилить иммунную систему, а не подавить. Так он перенёс учение Павлова в иммунологию.

Сейчас я работаю над созданием и обоснованием новой теории иммунитета. До сих пор в медицине и физиологии господствовали главн[ым] образом физико-химические теории иммунитета. Иммунитет изучался как автономный процесс, который протекает главн[ым] образ[ом] в крови. Я же доказываю на основании целого ряда экспериментов на различных животных, что главную роль в иммунитете играют нервная система и психические факторы. Я не помню, посылал ли я Вам свою последнюю статью «Factoures biologique et psychique de l’immunite»[17]. Готовлю сейчас книжку о «Роли нервной системы и психических факторов в иммунитете». Вот почему я теперь интересуюсь Yoga’ми. Присланные Вами книжки не совсем удовлетворили меня. Мне все-таки не ясно, каким образом воспитывается воля над собственным телом в такой степени, что человек способен остановить произвольно биение сердца или прекратить кровотечение. Я удивлен, что в Индии, где есть и Университеты и лаборатории, до сих пор это не изучено. Мне кажется, одна из главных задач современной науки — это освободить нашу душу от рабской зависимости [от] нашего тела. Хозяином должно быть не наше тело и различные физиологические процессы, а мое духовное «Я». С. Метальников, из письма к Н. К. Рериху, 16 апреля 1932 года.

http://www.icr.su/rus/evolution/urusvati/Roerich_Metalnikov/index.php

Метальников делал инъекции бактерий морским свинкам, одновременно нагревая их кожу. Затем он дал этим свинкам смертельную дозу холерного вибриона. Свинки, которым после уколов не нагревали кожу — то есть не давали изученный ими сигнал — умерли через 8 часов. Другие прожили в среднем 36 часов или полностью излечились.

На Западе про русские учения забыли, а работу Эйдера проигнорировали. Всё потому, что не был найден механизм, с помощью которого животное может запомнить ответ иммунной системы. Иммунная и нервная системы считались полностью независимыми друг от друга, и теория Эйдера о том, что они связаны, казалась бредом. Учёные были уверены, что иммунная система отвечает на физические сигналы — на инфекцию и травмы — без какой-либо помощи со стороны мозга.

Физиолог из Германии Манфред Щедловски (Manfred Schedlowski) обратил внимание на эксперименты с рефлексами и хотел использовать описанный феномен для помощи людям. Он пытался работать с различными иммунологами, но они, как правило, даже не слушали его. Один из учёных прервал его на второй минуте: «Доктор Щедловски, если вы хотите чем-то таким заняться, станьте артистом. Здесь ничего общего с наукой нет».

https://www.researchgate.net/profile/Manfred_Schedlowski/citations?sorting=citationCount&page=4

Учёный начал собственные эксперименты на крысах — с сахарином и препаратом CsA, имеющим схожее с Цитоксаном действие иммуноподавления. Щедловски обнаружил, что ответ на сахарин без препарата подавляет разрастание белых кровяных телец в крови и снижает производство двух жизненно важных элементов иммунной системы — цитокинов IL-2 и IFN-γ точно также, как препарат.

Щедловски продолжил поиск областей, где такой условный рефлекс может быть использован в медицине. Он уже думал о том, что это поможет людям после трансплантации, когда иммунная система реципиента атакует чужеродный орган. Чтобы проверить своё предположение, Щедловски пересадил вторые сердца в брюшную полость крыс, давал животным подслащенную воду с ScA, а затем убрал препарат и давал только воду с сахарином. Эти крысы переносили лишние сердца в среднем на 3 дня дольше, чем контрольная группа, и так же долго, как крысы, получившие реальный препарат.

Следующий эксперимент оказался более интересным. Группа крыс, которые получили небольшие дозы CsA, прожили в среднем 8 дней после трансплантации. Полный курс препарата продлил жизни других крыс до 11 дней. Но те крысы, у которых был выработан рефлекс, и которым добавили небольшие дозы CsA, смогли носить лишние сердца в среднем 28 дней, и более 20% из этой группы затем прожили несколько месяцев.

Щедловски опасался, что выученные ассоциации со временем ослабнут, и условный рефлекс иммунной системы не поможет пациентам для длительного лечения. Но если объединить этот рефлекс с низкими дозами препарата, можно продлить действие.

Через несколько лет после публикации Эйдера учёный Дэвид Фелтен (David Felten) из Медицинской школы Индианского университета понял, что именно критиковали в работе Эйдера: в ней не было доказательства связи иммунной и нервной системы. С помощью мощного микроскопа Фелтен начал отслеживать нервные окончания во вскрытых мышах. Он обнаружил, что нервы соединены не только с кровеносными сосудами, но и с органами, отвечающими за иммунитет — с селезёнкой и вилочковой железой. После этого Фелтен перешёл в Рочестерский университет, чтобы работать с Эйдером и его коллегой Николасом Коэном. Все трое стали пионерами области медицины, известной как психонейроиммунология – она основана на идее о совместной работе мозга и иммунной системы для защиты человека от болезней.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

Эйдер пытался понять, как это знание поможет пациентам. Условный рефлекс может убить мышей, но может ли он лечить болезни, как в случае с русским учёным Метальниковым и его морскими свинками? И тут Эйдеру позвонили — 13-летняя девочка отчаянно нуждалась в его помощи.

Рыбий жир и запах розы

В 1982 году Эйдер снова использовал выработку условных рефлексов, чтобы лечить мышей с аутоиммунным заболеванием вроде волчанки. Он тренировал их ассоциировать Цитоксан с раствором сахарина, как и в оригинальном эксперименте. После создания ассоциации он продолжал давать мышам подслащенную воду и половину обычной дозы препарата. Заболевание у этих мышей развивалось медленнее, чем у тех, кто просто получал половинную дозу. Именно это исследование мама Маретт принесла врачам.

Карен Олнесс позвонила Эйдеру и спросила, может ли этот способ подействовать на Маретт. Можно ли натренировать иммунную систему отвечать на низкие дозы препарата, чтобы избавить девочку от сильных побочных эффектов? Эйдер согласился.

Врачи объединились для разработки способов лечить Маретт. Первым вопросом был выбор сигналов. Они должны быть уникальными и запоминающимися. Были предложения пить уксус или ликёры, есть чипсы из эвкалипта. В итоге они выбрали комбинацию рыбьего жира с духами с ароматом розы.

Госпиталь на экстренном совещании одобрил это лечение, и уже на следующее утро врачи начали эксперимент. Девочка маленькими глотками пила рыбий жир, пока Цитоксан вводили в её организм по вене в ноге. В то же время педиатр распыляла парфюм по комнате.

Этот ритуал повторяли один раз в месяц в следующие три месяца. После этого каждый месяц Маретт продолжала пить рыбий жир и дышать парфюмом, но дозы препарата получала раз в три месяца. К концу года вместо двенадцати доз препарата девочка получила шесть. И её организм отреагировал на них так, как и на полный курс. Фактор свёртываемости крови вернулся, давление пришло в норму. Через 15 месяцев девочка перестала пить жир и дышать розой, но продолжила представлять запах розы, что, как она верила, помогало ей успокоить иммунную систему. Девочка окончила школу и пошла в колледж.

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1992-32468-001

Зелёное клубничное лавандовое молоко

В девять часов утра и вечера 46-летняя Барбара Новак по будильнику садится за кухонный стол в своём доме в городе Спрокховель в северной части Германии и пьёт мощный коктейль из иммуноподавляющих препаратов. Это такролимус, Mowel и преднизолон. Но перед этим женщина заставляет себя выпить странный напиток — сладкий, горький, неонового зелёного цвета и с сильным вкусом лаванды.

В 1988 году, когда Новак было 19 лет, она готовилась к экзаменам. И в этот момент из-за волчанки она лишилась обеих почек. Много лет она провела на диализе, сидя по 12 часов в неделю в местной клинике с большой иглой в руке — у неё до сих пор остались шрамы. Почка от донора изменила её жизнь. У неё появились силы путешествовать по Европе, участвовать в соревнованиях по геокэшингу (поиск тайников по GPS-координатам) со своей собакой. Но была и обратная сторона медали — дважды в день ей нужно принимать препараты для подавления иммунной системы, чтобы её организм не уничтожил новый орган. И побочные эффекты от этих препаратов отравляли её вместе с почкой. Один из них позже начал уничтожать красные кровяные тельца.

Женщина решила принять участие в эксперименте Университета Эссена, где работал Щедловски. «Знаменитый зелёный напиток» — так его называли студенты Щедловски — это новая версия сочетания запаха розы и рыбьего жира, которое использовала Маретт. Как и Эйдер, Щедловски хотел найти нечто запоминающееся и уникальное, и при этом стимулировало несколько органов чувств за раз. Он взял клубничное молоко, покрасил его с помощью пищевого красителя в зелёный цвет и добавил эфирное масло. Этот напиток испытывали на группе здоровых добровольцев. Действие препарата CsA он заменял на 60-80%.

Новак вместе с несколькими другими пациентами в 2013 году по графику пила свои препараты, плацебо и зелёный напиток. Это уже её третья пересаженная почка. Первая продержалась неделю, вторая — 13 лет и отказала из-за воздействия препаратов. Она надеется, что третья будет помогать ей жить намного дольше.

Дети и плацебо

Есть множество способов использовать рефлексы, кроме подавления иммунитета после трансплантации. Это открытие может ослабить побочные эффекты и кроме этого сделает лечение более доступным.

В 1996 году Эйдер давал десяти пациентам с рассеянным склерозом, аутоиммунным заболеванием, ароматизированный анисовый сироп в паре с цитоксаном. Позже он начал давать им с сиропом плацебо, и восемь из десяти ответили на плацебо иммунноподавлением точно так же, как и на цитоксан. Незадолго до своей смерти в 2011 году Эйдер опубликовал исследование, где четверть или половина дозы мази с кортикостероидами после выработки рефлекса помогла лечить псориаз, как при полной дозировке.

В 2010 году в рамках эксперимента применили метод сокращения дозы препарата, контролируемого с помощью плацебо. Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) давали бело-зелёные таблетки (плацебо) вместе с обычными лекарствами. При этом дети знали, что пьют плацебо. Позже дозу препаратов сократили, оставив бело-зелёные пилюли. У детей из группы, получавшей половинную дозу с плацебо, результаты были лучше, чем у детей, которые просто получали половину дозы. Если этот метод использовать на территории США, можно сэкономить бюджету огромные суммы — только на препараты для СДВГ в год уходит 5,3 миллиарда долларов.

Кто против

Сокращение затрат на лекарства полезно для людей, которым нужно лечиться, и для государства в целом. Но фармацевтические компании будут всеми силами препятствовать этому — или же им придётся увеличивать цены на препараты вдвое, чтобы сохранить прибыль.

Педиатр Адриан Сэндлер из Севеной Каролины, который проводил эксперимент в 2010 году, хотел бы продолжить свои опыты, помогая детям с СДВГ и другими заболеваниями вроде аутизма. Но его заявки на финансирование отклоняют.

Иван Павлов получил Нобелевскую премию, когда показал, что пищеварительная система контролируется мозгом — до того момента считалось, что она независима. Несмотря на то, что Эйдер и Фелтен доказали, что этот же принцип действует и в иммунологии, они малоизвестны. Щедловски, которого поддерживает Немецкий исследовательский фонд DFG, возглавляет одну из немногих команд, работающих с условными рефлексами иммунной системы: «Мне нравится говорить, что мы лучшие в мире. Потому что больше никого нет!»

Источники:

Can the Immune System Be Taught? (Эпизод из фильма The Mind Body Connection)

You can train your body into thinking it’s had medicine

Behaviorally conditioned immunosuppression

Conditioning as an adjunct in the pharmacotherapy of lupus erythematosus.

Conditioned Placebo Dose Reduction: A new treatment in ADHD?

Переписка Н.К. Рериха и С.И. Метальникова

Можно натренироваться обманывать тело, будто оно получило лекарство

Маретт Флайс (Marette Flies) было 11 лет, когда её иммунная система восстала против неё. В 1983 году у девочки нашли волчанку. Системная красная волчанка — это аутоимунное заболевание, при котором антитела повреждают ДНК здоровых клеток. От иммуноподавляющих препаратов лицо Маретт опухло, а волосы выпадали. Позже начали воспаляться почки, появились судороги и поднялось кровяное давление.

В 1985 году антитела атаковали факторы свёртывания в крови. Маретт удалили матку — девочка могла истечь кровью во время месячных. Несмотря на множество препаратов кровяное давление росло. Появились проблемы с сердцем, и врачи решили применить Цитоксан, крайне токсичное лекарство, которое могло убить девочку.

Но организм человека способен выучить условный рефлекс не только на выработку желудочного сока, как это было у собаки Павлова, но и на подавление иммунитета. Девочку спасли с помощью рыбьего жира и розовых духов.

Цитоксан (Cytoxan, действующее вещество — Циклофосфамид) отлично подавляет иммунную систему. Но среди его побочных эффектов кроме тошноты, цистита и уретрита описаны нарушения функции почек, образование раковых опухолей и ещё ряд неприятных и опасных для жизни вещей. На тот момент его использование на людях было экспериментальным. Психолог и педиатр Карен Олнесс, работавшая с Маретт, была уверена: если девочка и справится со стрессом и болью, то этот препарат точно её убьёт. А потом мама Маретт показала врачам одно исследование, в котором половина от обычной дозы Цитоксана замедлила развитие волчанки у мышей.

В чём секрет? В том, что можно натренировать организм отвечать на лекарство, чтобы в будущем он без препарата включал те же триггеры. Сторонники этого феномена надеются сократить дозы препаратов для лечения различных заболеваний, включая аутоиммунные и рак, чтобы свести к минимуму побочные эффекты и снизить стоимость.

Собака Павлова, морские свинки Метальникова и мыши Эйдера

У вас когда-нибудь было отравление после еды, которую вы очень любите? После такого случая вы, возможно, не будете притрагиваться к этому блюду несколько недель или месяцев. Это называется «условный рефлекс отвращения». В прошлом это свойство помогало людям выживать — они не пробовали снова еду, от которой им плохо.

В 1975 году психолог из Нью-Йорка изучал условный рефлекс отвращения на крысах. Роберт Эйдер (Robert Ader) из Рочестерского университета давал животным воду с сахаром. Крысы любят сладкое, но для этого эксперимента Эйдер совместил процесс питья с инъекциями цитоксана. Затем учёный снова дал крысам подслащенную воду, но они от неё отказались. Поэтому Эйдер насильно напоил животных пипеткой, после чего они умерли.

Хотя Цитоксан токсичен, крысы не получили смертельной дозы. Животные не только выучили, что им плохо после сладкой воды: их организм запомнил ответ иммунной системы. Ответ иммунитета на подслащенную воду оказался таким же, как на настоящее лекарство.

Феномен, при котором какой-либо сигнал приводит к физиологическому ответу, уже был известен. Он называется «условный рефлекс», его в 1890-х годах открыл русский физиолог Иван Павлов. Именно он разделил всю совокупность рефлексов на условные и безусловные. В 1904 году «за работу по физиологии пищеварения» Павлов получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

Различные сигналы воздействуют на организм человека каждый день. Они готовят нас к еде или сексу, запуская физиологические реакции. Иногда человек, просто зная, что в доме кошка, начинает чихать — даже если непосредственного воздействия аллергена не было. Эксперимент Эйдера показал, что условный рефлекс работает и с иммунной системой, и что он способен убить. Борьба тела против болезней точно так же управляется мозгом, как и выработка желудочного сока.

Подобное этому открытие было сделано опять же в России, в 1920-е годы. Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета продолжили работу Павлова, чтобы выяснить, какие ещё физиологические ответы могут быть натренированы. Среди этих исследователей был Сергей Метальников, зоолог и иммунолог. В отличие от Эйдера, он отел усилить иммунную систему, а не подавить. Так он перенёс учение Павлова в иммунологию.

Сейчас я работаю над созданием и обоснованием новой теории иммунитета. До сих пор в медицине и физиологии господствовали главн[ым] образом физико-химические теории иммунитета. Иммунитет изучался как автономный процесс, который протекает главн[ым] образ[ом] в крови. Я же доказываю на основании целого ряда экспериментов на различных животных, что главную роль в иммунитете играют нервная система и психические факторы. Я не помню, посылал ли я Вам свою последнюю статью «Factoures biologique et psychique de l’immunite»[17]. Готовлю сейчас книжку о «Роли нервной системы и психических факторов в иммунитете». Вот почему я теперь интересуюсь Yoga’ми. Присланные Вами книжки не совсем удовлетворили меня. Мне все-таки не ясно, каким образом воспитывается воля над собственным телом в такой степени, что человек способен остановить произвольно биение сердца или прекратить кровотечение. Я удивлен, что в Индии, где есть и Университеты и лаборатории, до сих пор это не изучено. Мне кажется, одна из главных задач современной науки — это освободить нашу душу от рабской зависимости [от] нашего тела. Хозяином должно быть не наше тело и различные физиологические процессы, а мое духовное «Я». С. Метальников, из письма к Н. К. Рериху, 16 апреля 1932 года.

http://www.icr.su/rus/evolution/urusvati/Roerich_Metalnikov/index.php

Метальников делал инъекции бактерий морским свинкам, одновременно нагревая их кожу. Затем он дал этим свинкам смертельную дозу холерного вибриона. Свинки, которым после уколов не нагревали кожу — то есть не давали изученный ими сигнал — умерли через 8 часов. Другие прожили в среднем 36 часов или полностью излечились.

На Западе про русские учения забыли, а работу Эйдера проигнорировали. Всё потому, что не был найден механизм, с помощью которого животное может запомнить ответ иммунной системы. Иммунная и нервная системы считались полностью независимыми друг от друга, и теория Эйдера о том, что они связаны, казалась бредом. Учёные были уверены, что иммунная система отвечает на физические сигналы — на инфекцию и травмы — без какой-либо помощи со стороны мозга.

Физиолог из Германии Манфред Щедловски (Manfred Schedlowski) обратил внимание на эксперименты с рефлексами и хотел использовать описанный феномен для помощи людям. Он пытался работать с различными иммунологами, но они, как правило, даже не слушали его. Один из учёных прервал его на второй минуте: «Доктор Щедловски, если вы хотите чем-то таким заняться, станьте артистом. Здесь ничего общего с наукой нет».

https://www.researchgate.net/profile/Manfred_Schedlowski/citations?sorting=citationCount&page=4

Учёный начал собственные эксперименты на крысах — с сахарином и препаратом CsA, имеющим схожее с Цитоксаном действие иммуноподавления. Щедловски обнаружил, что ответ на сахарин без препарата подавляет разрастание белых кровяных телец в крови и снижает производство двух жизненно важных элементов иммунной системы — цитокинов IL-2 и IFN-γ точно также, как препарат.

Щедловски продолжил поиск областей, где такой условный рефлекс может быть использован в медицине. Он уже думал о том, что это поможет людям после трансплантации, когда иммунная система реципиента атакует чужеродный орган. Чтобы проверить своё предположение, Щедловски пересадил вторые сердца в брюшную полость крыс, давал животным подслащенную воду с ScA, а затем убрал препарат и давал только воду с сахарином. Эти крысы переносили лишние сердца в среднем на 3 дня дольше, чем контрольная группа, и так же долго, как крысы, получившие реальный препарат.

Следующий эксперимент оказался более интересным. Группа крыс, которые получили небольшие дозы CsA, прожили в среднем 8 дней после трансплантации. Полный курс препарата продлил жизни других крыс до 11 дней. Но те крысы, у которых был выработан рефлекс, и которым добавили небольшие дозы CsA, смогли носить лишние сердца в среднем 28 дней, и более 20% из этой группы затем прожили несколько месяцев.

Щедловски опасался, что выученные ассоциации со временем ослабнут, и условный рефлекс иммунной системы не поможет пациентам для длительного лечения. Но если объединить этот рефлекс с низкими дозами препарата, можно продлить действие.

Через несколько лет после публикации Эйдера учёный Дэвид Фелтен (David Felten) из Медицинской школы Индианского университета понял, что именно критиковали в работе Эйдера: в ней не было доказательства связи иммунной и нервной системы. С помощью мощного микроскопа Фелтен начал отслеживать нервные окончания во вскрытых мышах. Он обнаружил, что нервы соединены не только с кровеносными сосудами, но и с органами, отвечающими за иммунитет — с селезёнкой и вилочковой железой. После этого Фелтен перешёл в Рочестерский университет, чтобы работать с Эйдером и его коллегой Николасом Коэном. Все трое стали пионерами области медицины, известной как психонейроиммунология – она основана на идее о совместной работе мозга и иммунной системы для защиты человека от болезней.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

Эйдер пытался понять, как это знание поможет пациентам. Условный рефлекс может убить мышей, но может ли он лечить болезни, как в случае с русским учёным Метальниковым и его морскими свинками? И тут Эйдеру позвонили — 13-летняя девочка отчаянно нуждалась в его помощи.

Рыбий жир и запах розы

В 1982 году Эйдер снова использовал выработку условных рефлексов, чтобы лечить мышей с аутоиммунным заболеванием вроде волчанки. Он тренировал их ассоциировать Цитоксан с раствором сахарина, как и в оригинальном эксперименте. После создания ассоциации он продолжал давать мышам подслащенную воду и половину обычной дозы препарата. Заболевание у этих мышей развивалось медленнее, чем у тех, кто просто получал половинную дозу. Именно это исследование мама Маретт принесла врачам.

Карен Олнесс позвонила Эйдеру и спросила, может ли этот способ подействовать на Маретт. Можно ли натренировать иммунную систему отвечать на низкие дозы препарата, чтобы избавить девочку от сильных побочных эффектов? Эйдер согласился.

Врачи объединились для разработки способов лечить Маретт. Первым вопросом был выбор сигналов. Они должны быть уникальными и запоминающимися. Были предложения пить уксус или ликёры, есть чипсы из эвкалипта. В итоге они выбрали комбинацию рыбьего жира с духами с ароматом розы.

Госпиталь на экстренном совещании одобрил это лечение, и уже на следующее утро врачи начали эксперимент. Девочка маленькими глотками пила рыбий жир, пока Цитоксан вводили в её организм по вене в ноге. В то же время педиатр распыляла парфюм по комнате.

Этот ритуал повторяли один раз в месяц в следующие три месяца. После этого каждый месяц Маретт продолжала пить рыбий жир и дышать парфюмом, но дозы препарата получала раз в три месяца. К концу года вместо двенадцати доз препарата девочка получила шесть. И её организм отреагировал на них так, как и на полный курс. Фактор свёртываемости крови вернулся, давление пришло в норму. Через 15 месяцев девочка перестала пить жир и дышать розой, но продолжила представлять запах розы, что, как она верила, помогало ей успокоить иммунную систему. Девочка окончила школу и пошла в колледж.

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1992-32468-001

Зелёное клубничное лавандовое молоко

В девять часов утра и вечера 46-летняя Барбара Новак по будильнику садится за кухонный стол в своём доме в городе Спрокховель в северной части Германии и пьёт мощный коктейль из иммуноподавляющих препаратов. Это такролимус, Mowel и преднизолон. Но перед этим женщина заставляет себя выпить странный напиток — сладкий, горький, неонового зелёного цвета и с сильным вкусом лаванды.

В 1988 году, когда Новак было 19 лет, она готовилась к экзаменам. И в этот момент из-за волчанки она лишилась обеих почек. Много лет она провела на диализе, сидя по 12 часов в неделю в местной клинике с большой иглой в руке — у неё до сих пор остались шрамы. Почка от донора изменила её жизнь. У неё появились силы путешествовать по Европе, участвовать в соревнованиях по геокэшингу (поиск тайников по GPS-координатам) со своей собакой. Но была и обратная сторона медали — дважды в день ей нужно принимать препараты для подавления иммунной системы, чтобы её организм не уничтожил новый орган. И побочные эффекты от этих препаратов отравляли её вместе с почкой. Один из них позже начал уничтожать красные кровяные тельца.

Женщина решила принять участие в эксперименте Университета Эссена, где работал Щедловски. «Знаменитый зелёный напиток» — так его называли студенты Щедловски — это новая версия сочетания запаха розы и рыбьего жира, которое использовала Маретт. Как и Эйдер, Щедловски хотел найти нечто запоминающееся и уникальное, и при этом стимулировало несколько органов чувств за раз. Он взял клубничное молоко, покрасил его с помощью пищевого красителя в зелёный цвет и добавил эфирное масло. Этот напиток испытывали на группе здоровых добровольцев. Действие препарата CsA он заменял на 60-80%.

Новак вместе с несколькими другими пациентами в 2013 году по графику пила свои препараты, плацебо и зелёный напиток. Это уже её третья пересаженная почка. Первая продержалась неделю, вторая — 13 лет и отказала из-за воздействия препаратов. Она надеется, что третья будет помогать ей жить намного дольше.

Дети и плацебо

Есть множество способов использовать рефлексы, кроме подавления иммунитета после трансплантации. Это открытие может ослабить побочные эффекты и кроме этого сделает лечение более доступным.

В 1996 году Эйдер давал десяти пациентам с рассеянным склерозом, аутоиммунным заболеванием, ароматизированный анисовый сироп в паре с цитоксаном. Позже он начал давать им с сиропом плацебо, и восемь из десяти ответили на плацебо иммунноподавлением точно так же, как и на цитоксан. Незадолго до своей смерти в 2011 году Эйдер опубликовал исследование, где четверть или половина дозы мази с кортикостероидами после выработки рефлекса помогла лечить псориаз, как при полной дозировке.

В 2010 году в рамках эксперимента применили метод сокращения дозы препарата, контролируемого с помощью плацебо. Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) давали бело-зелёные таблетки (плацебо) вместе с обычными лекарствами. При этом дети знали, что пьют плацебо. Позже дозу препаратов сократили, оставив бело-зелёные пилюли. У детей из группы, получавшей половинную дозу с плацебо, результаты были лучше, чем у детей, которые просто получали половину дозы. Если этот метод использовать на территории США, можно сэкономить бюджету огромные суммы — только на препараты для СДВГ в год уходит 5,3 миллиарда долларов.

Кто против

Сокращение затрат на лекарства полезно для людей, которым нужно лечиться, и для государства в целом. Но фармацевтические компании будут всеми силами препятствовать этому — или же им придётся увеличивать цены на препараты вдвое, чтобы сохранить прибыль.

Педиатр Адриан Сэндлер из Севеной Каролины, который проводил эксперимент в 2010 году, хотел бы продолжить свои опыты, помогая детям с СДВГ и другими заболеваниями вроде аутизма. Но его заявки на финансирование отклоняют.

Иван Павлов получил Нобелевскую премию, когда показал, что пищеварительная система контролируется мозгом — до того момента считалось, что она независима. Несмотря на то, что Эйдер и Фелтен доказали, что этот же принцип действует и в иммунологии, они малоизвестны. Щедловски, которого поддерживает Немецкий исследовательский фонд DFG, возглавляет одну из немногих команд, работающих с условными рефлексами иммунной системы: «Мне нравится говорить, что мы лучшие в мире. Потому что больше никого нет!»

Источники:

Can the Immune System Be Taught? (Эпизод из фильма The Mind Body Connection)

You can train your body into thinking it’s had medicine

Behaviorally conditioned immunosuppression

Conditioning as an adjunct in the pharmacotherapy of lupus erythematosus.

Conditioned Placebo Dose Reduction: A new treatment in ADHD?

Переписка Н.К. Рериха и С.И. Метальникова

Скалятся?

Какие-то женщины странные у вас:)

Какие-то женщины странные у вас:)

Дочитали до конца.