Показаны записи 13731 - 13740 из 30984

</>

ВПРИГЛЯДКУ: ДЕПРЕССИЯ – СТРЕСС – ТРЕВОГА, СТРАХ, ПТС

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Большую часть исследований по определению влияния стресса на функционирование связанных с самоконтролем зон префронтальной коры еще только предстоит провести. Некоторые ученые сейчас пытаются установить, как на работу префронтальной коры влияют другие нейромедиаторы. Тревор Роббинс (Trevor W. Robbins) и Анджела Роберте (Angela Roberts) из Кембриджского университета возглавляют группу, стремящуюся выяснить, может ли серотонин, играющий ключевую роль в развитии депрессии, посредством действия на префронтальную кору влиять на стресс и чувство тревоги.

ДЕПРЕССИЯ – СТРЕСС – ЧУВСТВО ТРЕВОГИ – ну, вот, совершенно другая постановка вопроса. Чувство тревоги и стресс сами по себе есть неотъемлемая часть жизни человека. Это закономерные приспособительные реакции. А вот, депрессия является итогом низкой поведенческой эффективности тревожности и стресса в роли именно приспособительных реакций.

Подобные исследования представляют собой непростую задачу, поскольку современные этические нормы проведения экспериментов с людьми требуют, чтобы последние не попадали в ситуации экстремального психологического стресса и, помимо возможности в любой момент прервать опыт, просто сказав: «Стоп!», могли контролировать ситуацию эксперимента. Таким образом, обстановка опыта совершенно перестает напоминать реальную жизнь со всеми ее стрессами. Однако несколько лабораторий добились успеха в имитации эффектов неконтролируемого стресса у испытуемых, показывая им фрагменты фильмов ужасов или добиваясь проявления соответствующих реакций путем обращения с просьбой кратко рассказать о своих собственных стрессирующих переживаниях.

Если обстановка опыта не напоминает натуральную жизнь, тогда объективно исследовать тревогу, стресс и депрессию не представляется возможным.

Исследование натуральной тревоги, стресса , страха, депрессии в манере «вприглядку» является нонсенсом.

Подобная цепь молекулярных превращений делает нас более восприимчивыми к последующему стрессу и, вполне вероятно, способствует развитию зависимости от химических препаратов и алкоголя, депрессии и тревожности, включая синдром посттравматического стрессового расстройства. Как выяснилось, пол человека также влияет на реакцию на стресс. У женщин гормон эстроген может усиливать чувствительность. Например, как показала одна из нас (Кэролайн Мэзыор) в соавторстве с другими исследователями, повседневный стресс у женщин в большей степени, чем у мужчин, способствует развитию депрессии и снижает устойчивость к таким пристрастиям, как курение. У мужчин же стресс может сильнее влиять на проявление страстей и стереотипное поведение, которые определяются работой базальных ядер.

Описывать любые гендерные различия и не учитывать баланс лево-право полушарной асимметрии совершенно деконструктивно.

В таких условиях дендриты (разветвленные отростки нейронов, принимающие сигналы) в архаичной миндалине увеличиваются в размерах, а дендриты нейронов префронтальной коры, наоборот, уменьшаются. Джон Моррисон (John Morrison) из Медицинской школы Маунт-Синай и его коллеги показали, что дендриты префронтальной коры после прекращения действия стресса способны снова восстанавливаться, но такая способность может исчезнуть, если стресс был особенно сильным. Одна из сотрудниц нашей группы (Раджита Синха) обнаружила свидетельства существования этого процесса и у людей, выявив, что сокращение объема серого вещества в префронтальной коре было связано с предшествующим сильным и продолжительным стрессом.

Точно! Они описывают не просто стресс или дистресс. Они описывают эффекту глубокого ПТС + еще хорошую органическую депрессию.

В настоящее время ряд ученых занимаются исследованием процессов, которые запускаются в случае, если приступ в префронтальной коре длится в течение нескольких дней или недель. Хронический стресс расширяет влияние запутанной сети связей между нейронами в наших наиболее глубинных центрах эмоций, тогда как зоны, обеспечивающие способность рассуждать - от осмысления философии Иммануила Канта до банальных арифметических расчетов, - постепенно отключаются.

ПОСТ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (ПТС) – вот что описывают авторы этой статьи. Но, это вообще дело другое. ПТС это вам не страх, стресс или что-то еще такое. Это совершенно другой уровень явления/другое явление.

Теперь подобные исследования дополнены данными, полученными в работе с людьми. Проведенные эксперименты показали, что некоторые индивиды из-за своих генетических особенностей или под влиянием предыдущего опыта оказываются более уязвимыми к стрессу, чем другие. В норме после того, как дофамин и норэпинефрин отключают обеспечивающие высшие функции префронтальной коры нейронные цепи, ферменты начинают разлагать молекулы этих веществ, так что подобное состояние не сохраняется надолго, и после прекращения стрессирующего воздействия наш мозг быстро возвращается к обычной работе. Однако некоторые формы генов способны кодировать менее эффективные варианты ферментов, из-за чего носители данных аллелей могут быть более уязвимыми для стресса и, в некоторых случаях, в отношении отдельных психических заболеваний. Аналогичным образом восприимчивость могут усиливать определенные факторы окружающей среды, например отравление свинцом, которое частично воспроизводит реакцию на стресс и влияет на когнитивные функции.

Индивидуальные дифференциальные межчеловеческие различия в отношении устойчивости к источникам опасности, страха и стресса – кто бы против этого возражал.

Но, поведенческий психолог (=моделист) должен знать об указанный выше различиях и, в то же самое время он ДОЛЖЕН О НИХ ЗАБЫВАТЬ! Моделист/терапевт моделист должен помнить ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ совершенно иной принцип: НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ РЕЗУЛЬТАТ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НИ ОДНОГО ОБЪЕКТИВНОГО ШАНСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДАННОГО РЕЗУЛЬТАТА. Между прочим, предшествующая фраза является (очередным, но действенным) кратким определением отличия:

--Эриксонианского подхода от всех других (подходы Перлса и Сатир были очень этому принципу близки)

--классического НЛП первого кода в его наилучших проявлениях

…и более ни в одном подходе вы такой принцип не встретите.

Выражение «сохранять спокойствие» довольно точно описывает лежащий в основе биохимический процесс. Нейронные структуры префронтальной коры (независимо от способности концентрировать кратковременную память на текущей деятельности) могут вопреки действию лавины нейротрансмиттеров, синтезированных в глубинных зонах мозга, сдерживать возникновение волны неконтролируемых эмоций - приступа паники.

НЕЙРОНЫ КОРЫ СТРАХ И ПАНИКУ НЕ СДЕРЖАТ

Наше исследование, показавшее, насколько легко можно нарушить работу префронтальной коры, началось около 20 лет назад. Эксперименты на животных, проведенные Арнстен вместе с недавно погибшей Патрицией Голдман-Ракич (Patricia Goldman-Rakic) из Йельского университета, были одной из первых работ, проиллюстрировавшей, как нейрохимические изменения, происходящие под действием стресса, могут быстро блокировать часть функций префронтальной коры. Ученые выявили, что после того как на нейроны префронтальной коры обрушивается волна нейротрансмиттеров и гормонов стресса, связи между ними ослабляются, а генерация нервных импульсов прекращается. В то же время зоны, расположенные в глубине мозга, напротив, начинают все сильнее влиять на наше поведение. Дофамин достигает ряда структур, называемых базальными ядрами, которые расположены глубже в мозге и контролируют сильные желания и обычные эмоциональные и двигательные реакции.

ТОГДА ДАВАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ СЕРИАЛ ССЫЛОК НА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДEНИЯ_НА_КОРКОВЫХ ЯДРАХ. СКОЛЬКО НЕМНОГО В ЭТОМ ЗНАЮ, ТАКИХ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕТ.

Базальные ядра руководят нашим поведением не только тогда, когда мы едем на велосипеде и сохраняем равновесие, но и в моменты, когда мы потворствуем вредным привычкам, например заставляя нас тосковать по запретному мороженому.

ПОЕДАНИЕ МОРОЖЕННОЕ И ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ – ЭТО ВСЕ ВАЖНОЕ НА УРОВНЕ ПОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?

В 2001 г. Бенно Розендал (Benno Roozendaal) из Университета Гронингена в Нидерландах, Джеймс Макгоф (James McGaugh) из Калифорнийского университета в Ирвайне и их коллеги обнаружили сходные процессы в миндалевидном теле - еще одной эволюционно древней структуре. В присутствии норэпинефрина или кортизола миндалина вводит большую часть нервной системы в состояние готовности к встрече с опасностью, а также усиливает воспоминания, связанные со страхом и другими эмоциями.

Ну, опять терминологическая мешанина:

--не всякий стресс есть опасность

--не всякая опасность переживается как стресс

--не всякий страх есть опасность и отдельно стресс

--и т.д.

…концовка внятно: на поведенческом уровне страх, стресс и «опасность» есть близкие, но принципиально различные переживания. И поведенческие психологи (=моделисты) вполне имеют право сказать нейрофизиологам и томографистам – не верим. Нейрологические эквиваленты этих трех переживаний должны быть обнаружены достаточно разные – с достаточным набором различий.

Будем разбираться.

</>

![[pic]](http://i30.fastpic.ru/big/2011/0903/84/d7221459f883564c6e2ba593e6662484.png)

Mobilis in mobile (19) Краткое описание метода Фельденкрайза

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/337887.html

Оригинал взят у v_zavadsky в Учимся тому, как учиться. Краткое описание метода Фельденкрайза

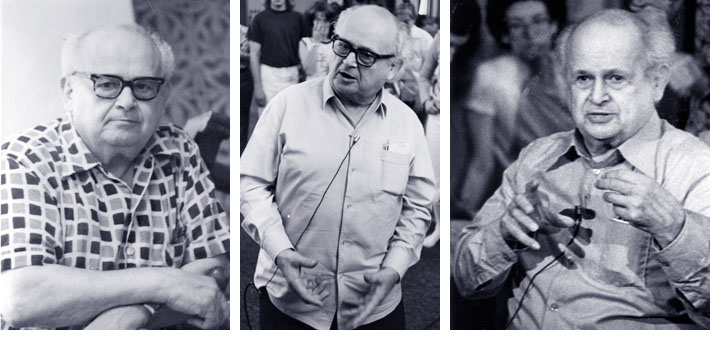

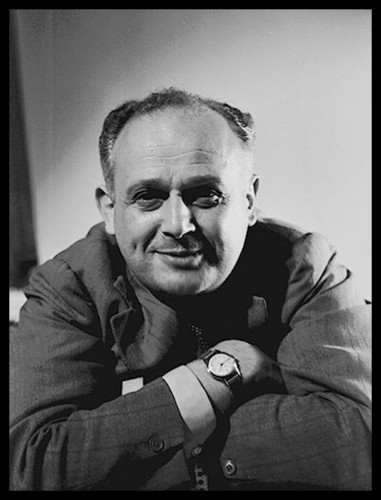

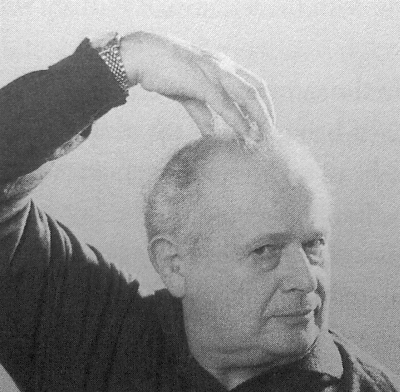

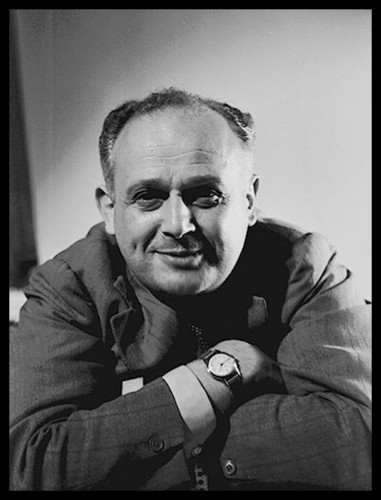

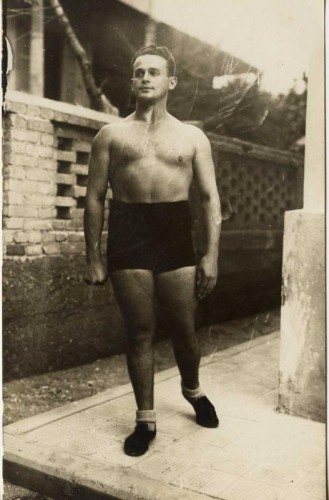

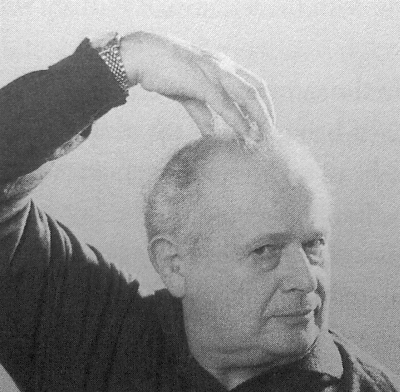

Сильная личность Фельденкрайза (1904-84) оказала воздействие и бросила вызов почти каждому, кто сталкивался с ним. Физик, инженер, математик, мастер дзюдо и знаток акупунктуры, Фельденкрайз олицетворял всё лучшее, что есть на Западе и на Востоке. Истоки метода Фельденкрайза вобрали в себя дзюдо и йогу, а также физику, инженерное искусство и математику. Он был знатоком многих культур и языков, в его работах можно уловить влияние таких языков, как русский, немецкий, французский, английский, идиш и иврит.

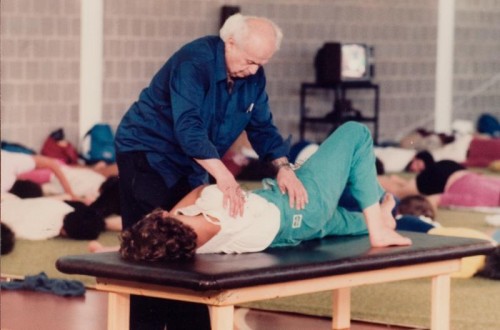

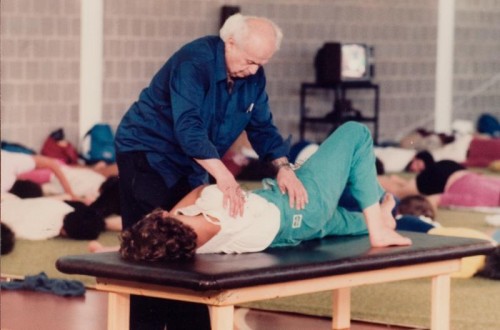

Фельденкрайз известен благодаря разработке таких систем, как «Функциональная интеграция» и «Осознавание через движение». Обе они основаны на телесном подходе к обучению и на исследовании самого себя. Функциональная интеграция разработана для удовлетворения потребностей индивидуума; благодаря ей можно организовать, восстановить или существенно улучшить эффективную деятельность человека в мире. Эта техника подразумевает мягкое мануальное учебное руководство, выполняемое с учеником в удобной одежде. Она атравматична и безболезненна.

Осознавание через движение (Awareness Through Movement — ATM) — это групповые занятия, которые состоят из последовательностей и комбинаций движений, указания к выполнению которых даются устно. Они выполняются как реально, так и мысленно, и дают участникам возможность улучшить диапазон и качество движений. Несмотря на большое разнообразие задач, ATM полагается на два основных принципа. Первый — делайте движения, не покидая зоны комфорта. Идея заключается в том, чтобы действовать более разумно, нежели с бОльшим усилием. Занятия выводят нас за рамки ограничений, находя новые сочетания и способы движений. Второй принцип — выполняйте указания, лишь до тех пор пока можете уделять внимание тому, что делаете. Если ум начинает блуждать, а движения становятся механическими, — остановитесь. Основанные на этих принципах уроки Фельденкрайза часто дают впечатляющие результаты. Но для Фельденкрайза все результаты незначительны по сравнению с важностью управления собственным обучением.

Истоки работ Фельденкрайза восходят к тому периоду жизни, когда он руководил исследованием в области борьбы с подводными лодками для Британского адмиралтейства во время Второй мировой войны. Каждый день он должен был находиться на судне. Постоянная морская качка и непрестанные толчки причиняли боль колену, которое было травмировано много лет назад во время игры в футбол. Он обратился к одному из лучших хирургов Англии, который после осмотра сделал заключение, что, если провести операцию, возможно, она будет успешной. Фельденкрайз спросил, что он имел ввиду, говоря «возможно успешной». Хирург пояснил Фельденкрайзу, что вероятность успеха операции составляет 50%, и тогда он сможет нормально ходить, но в противном случае всю оставшуюся жизнь ему придется ходить с тростью. Фельденкрайз ответил на это, что такие шансы ничем не лучше случайности и что он сам вылечит свои колени. Тогда Фельденкрайз услышал от хирурга, что через 6 месяцев он вернется и будет умолять об операции.

Не утратив присутствия духа, Фельденкрайз начал детально изучать анатомию, кинезиологию, психологию и биологию с точки зрения того, как в них рассматривается движение. Его жена, которая работала педиатром, помогла ему выработать всестороннее понимание детского развития. Он обнаружил, что информация в книгах, которые он читал, содержала ответы на вопросы других людей, но не его. Более того, эти ответы рассматривали тело упрощенно и механистически.

Тем не менее, руководствуясь информацией, которую он собрал, Фельденкрайз начал осторожно работать со своим коленом. Он скрупулёзно записывал все свои действия: какой эффект наблюдался во время занятий, а также в течение 30 секунд, минуты, 5 минут, часа и суток после каждого упражнения. Он постепенно нашел правильную комбинацию упражнений, необходимых для того, чтобы восстановить функционирование своего колена. Или, по крайней мере, думал, что нашел.

Идя по тротуару Лондона, Фельденкрайз остановил такси. Ступая с бордюра на то, что, как он думал, было дорогой, он ступил на самом деле в дождевой водосток и снова повредил колено. Фельденкрайз пришел к выводу: «Я был, как и любой другой идиот, который исправил лишь часть и не посмотрел на всю систему».

Затем он начал исследовать повседневные действия и это привело его к величайшему осознанию: ходит ли человек плохо или грациозно, если он не понимает, как он делает то, что делает, — в любом случае он одинаково машинален. Те, кто ходили грациознее и эффектнее других, не могли объяснить Фельденкрайзу ни того, как они сами научились столь хорошо ходить, ни того, как другим научиться ходить так же. Они не знали, как они делали то, что делали. Будучи привычной, полагал Фельденкрайз, хорошая осанка не лучше, чем плохая. То есть, если мы не ведаем способов, благодаря которым мы приобрели наши привычки, «плохие» они или «хорошие», основной привычкой все же является наше невежество. Он снова попытался восстановить функционирование своего колена, но теперь он понимал, что должен действовать совсем иначе.

Каждый постепенный шаг к пониманию, казалось, разрушал интуитивные предположения Фельденкрайза о себе самом и об окружающем мире до такой степени, что иногда, как он сам говорил, он чувствовал, что сходит с ума. Он понимал, что первая травма, полученная во время игры в футбол, произошла как по причине его собственной агрессивной манеры поведения на игровом поле, так и вследствие случайного стечения обстоятельств. Однако как он мог научно опровергнуть ощущения правильности своих собственных привычек? То, что его чувства определяли как верное, теперь казалось неверным. Как можно совершенствовать поведение, если чувства — ненадежный способ получать объективную информацию?

Жаждущий объяснений и нуждающийся в способе доказать или опровергнуть свои пробные попытки, Фельденкрайз разработал уникальный и всесторонний взгляд на сенсорно-моторное функционирование тела и на его связь с мышлением, эмоциями и действиями. Благодаря глубокому пониманию физики и научному подходу парадоксальные результаты исследования не обескуражили его. Его работа, подкрепленная научными данными, оказалась созвучной восточной идее о единении ума и тела, намерения и действия. В его исследовании единение ума и тела превратилось из медицинского, или научного понятия в путь к познанию и красоте. По мере продвижения Фельденкрайз чувствовал согласованность своей работы с медитативными практиками, усматривая сходство в необходимости развивать внимание и в способности обращать это внимание на собственные действия.

Вначале Фельденкрайз был полностью поглощен работой только над собой. Затем стали поступать предложения позаниматься с женами и мужьями его коллег. После множества успешных индивидуальных занятий он начал разрабатывать групповые занятия, которые были направлены на согласование намерения и действия, а также учили тому, как «знать, что ты делаешь, чтобы делать то, что ты хочешь».

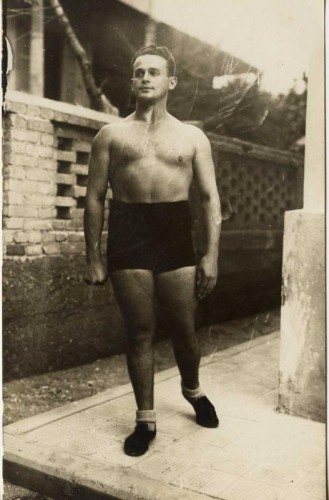

Как решить, с чего начать занятие? Полезно снова взглянуть на пример из жизни Фельденкрайза, взятый из того времени, когда он был молодым русским евреем, иммигрировавшим в Палестину в 1920-х гг. Пытаясь защищать свою общину, Фельденкрайз вместе с другими молодыми людьми изучал джиу-джитсу в самодельном додзё. Позднее произошла уличная стычка и многие из тех, кто думал, что они знают, как защитить себя, были тяжело ранены. А те, кто бежали, смогли спастись.

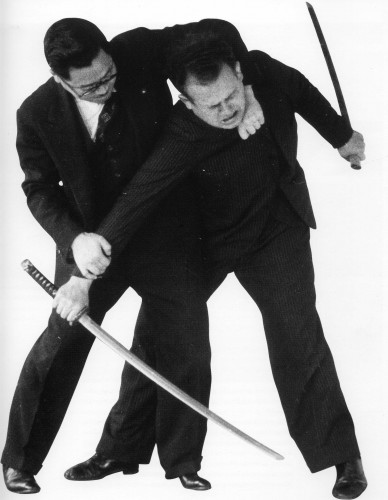

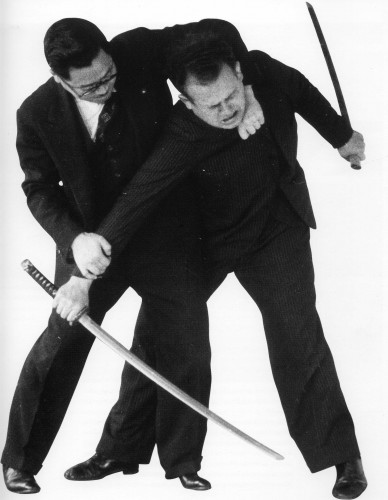

Осознавая произвольный характер своих прежних занятий, Фельденкрайз при помощи других молодых людей решил провести эксперимент. Он инсценировал вооруженные и невооруженные атаки на людей и запечатлевал на пленку их первую реакцию. Какой она была? Спрятаться, укрыться или же отвернуться? Затем он добавил к этой первой реакции атакующий и/или оборонительный маневр. Используя эту внутренне присущую человеку реакцию и затем дополняя ее техникой джиу-джитсу, он тренировал людей заново.

Чтобы проверить эффективность этого нового метода, Фельденкрайз прерывал боевые занятия на 6 месяцев, а затем инсценировал нападения снова. Люди, подвергшиеся нападениям, были действительно способны защитить себя. Основываясь в большей степени на том, что люди делают на самом деле, нежели на том, что они должны делать, он устранял притворство и сомнения, за которые так дорого пришлось заплатить, следуя предыдущему способу тренировки. Это озарение сыграло решающую роль в развитии его метода. Он понял, что для того чтобы быть полезными, новые навыки не должны проистекать из того, что люди «обязаны» делать, но должны вытекать из того, что люди уже умеют делать, и одновременно из того, чему они должны научиться.

Согласно методу Фельденкрайза каждый человек уже обладает идеальным телом, способным двигаться идеальным образом. Многим из нас эту идею трудно понять. Мы принимаем болезненную, «плохую» осанку или ограниченную подвижность как нечто неправильное. Тем не менее каждый человек поступает наилучшим образом согласно своему восприятию возможных вариантов действия. Перемена наиболее вероятна именно в этой области «восприятия возможных вариантов». Задача практика заключается в том, чтобы создавать условия для более широкого выбора, а не в том, чтобы исправлять ошибки, неправильное делать правильным или приводить людей в порядок. Задача практика — извлекать из ученика новые способы действия и мышления.

В некоторых системах работы с телом такие цели, как правильная осанка и положение, оправдывают методы, которые могут включать в себя приложение усилий, боль и стыд. В методе Фельденкрайза способ — обучение — и цель — научиться тому, как учиться — переплетаются. Наличие или отсутствие в прошлом типичного обучения отражается на форме нашего тела. Наша биологическая наследственность является результатом более двух миллионов лет успешной адаптации и эволюции. Основывая свой подход на знании физиологии видов, Фельденкрайз смог воспользоваться способностью человеческой нервной системы самоорганизовываться при помощи эффективных, приятных и интересных движений. При наличии методов осуществления выбора наилучших возможностей и действия в соответствии с ними, каждый становится лучше естественным образом, изнутри.

В своем развитии большинство детей проходит более-менее правильный путь развития, характерный для нашего вида. Можно назвать несколько этапов: кувырканье, ползание, стояние, хождение и бег — все это происходит без какого-либо специального обучения. В действительности родители часто препятствуют оптимальному развитию ребенка, «помогая» ему. Швейцарский психолог Жан Пиаже подробно объяснил, каким образом развитие ребенка и сенсорно-моторной координации формирует его представления о времени, пространстве и познании. Эти «конструкции», наряду с подражанием взрослым и сверстникам, неявно присутствующие в языке, а также регион проживания, режим питания, культурная среда — все это влияет на развитие растущего ребенка. Практически бесконечные возможности нервной системы ребенка урезаются и подгоняются под требования культуры.

В процессе развития изначальная целостность организма ребенка непременно начинает превращаться в совокупность отдельных частей. Рука, будучи частью, служит целому — телу, давая ему пищу при помощи вилки или палочек. Разговорный язык разбивает тело на отдельные части: кисть, запястье, рука и т.д., что создает фрагментированное «мысленное тело», отдельное от целостного физического тела. Чтобы сделать язык частью нашей биологии, нам необходимо уметь читать, а также получать доступ и использовать телесные «алфавит», «грамматику» и «словарь».

Привычки также ограничивают и разделяют нас, создавая разрыв между телом и умом, мыслями и чувствами. Мы без конца совершаем одни и те же поступки и при этом надеемся получить различный результат. Однако всему можно переучиться. Наблюдая и распознавая усвоенные модели поведения, мы можем, при наличии подходящих средств, влиять на наше собственное будущее обучение.

Фельденкрайз разработал способы пробуждения чувства телесной целостности, одновременно развивая способность к обучению без целей, сравнения себя с другими людьми или какими-либо внешними стандартами. Занятия рассматриваются как контекст для обучения. Большинство занятий проводится лежа или сидя. Длятся они 30-60 минут. То, что нужно изучить, никогда не демонстрируется. Напротив, ученикам даются устные инструкции относительно движений и предоставляется возможность осмыслить их на уровне телесно-мышечных ощущений и посредством этого установить связь между различными частями своего тела. Делая на первый взгляд невозможные действия доступными, занятия Фельденкрайза ставят под сомнение ограничения, которые мы принимаем как само собой разумеющиеся. Хотя, может быть, число наших движений и ограничено механически, нет пределов улучшению их качества. Занятия пробуждают ранние детские устремления к движению, исследованию и обучению. Понимание логики тела приносит глубокое удовлетворение.

Попробуйте следующее. Сожмите руку в кулак и сделайте движение вперед и назад. Теперь представьте, что у вас повреждено запястье. Двигать рукой было бы больно. Зафиксируйте ваш кулак другой рукой и двигайте предплечье и локоть вперед и назад. Вы можете легко заметить, что при этом движении угол запястья такой же, однако теперь оно дополнительно стимулируется рукой. Если выполнить это движение осторожно, то даже человек с поврежденным запястьем не будет испытывать боли. Почему? Потому что для нервной системы движение руки не является движением, вызывающим боль, так как боль заключается в движении кулака. Вместо движения сустава от себя человек выполняет движение сустава ближе к себе. Так называемое обратное движение ближнего и дальнего — один из принципов, который Фельденкрайз использовал для построения занятий. Фельденкрайз применял множество других принципов, включая принцип отсутствия принципов, который применяется, когда человеку нужно действовать, но он не знает как.

Даже слабости могут содействовать обучению. Как говорил Фельденкрайз, «большинство людей всю жизнь использует свои силы, чтобы скрывать и прятать свои слабости. Они тратят огромное количество энергии на то, чтобы пребывать разделенными внутри. Но если вы перестанете сопротивляться своей слабости, в ней обнаружится путь к вашей гениальности. Человек, который знает и использует свои слабости, который вкладывает их в собственную силу, такой человек — целостная личность. Возможно, он не без недостатков, но таких людей настолько мало, что они являются лидерами своего поколения». На многих уровнях мы противоречивы и обратно мотивированы. С соматической точки зрения «хорошая», нетравмированная или более эффективная часть, является отделенной от «плохой», травмированной части только теоретически. При развитии способности видеть и действовать целостно сильные и слабые стороны объединяются. Чувство целостности, заключенное в физическом теле, Фельденкрайз заимствовал из дзюдо.

Фельденкрайз встретил профессора Дзигаро Кано, основателя дзюдо, в Париже, примерно в 1930 году. Кано был настолько впечатлен Фельденкрайзом, что отправил к нему в Париж двух своих лучших тренеров для проведения с ним личных тренировок. После двух лет ежедневного обучения Фельденкрайз открыл додзё, которое работает до сих пор. Кано особенно оценил составленные Фельденкрайзом описания принципов дзюдо, имеющие практический характер и ориентированные на западного человека.

Дзюдо — благородный потомок японской культуры, который характеризуется единством тела и ума, с одной стороны, и медитативной отстраненностью, с другой. Метод Фельденкрайза заимствует из дзюдо несколько важных положений. При помощи развития, дифференциации и интеграции движений нижней части торса и верхней части ног, известной как «центр» тела, человек пропорционально распределяет силу на самые сильные мышцы, освобождая конечности для выверенного и точного контакта с противником. Человек действует из центра своего тела, а скелет становится средством для перемещения силы из нижней части тела в конечности. Практикующий также изучает, как направить чью-либо силу против него самого, как трансформировать страх падения в перекатывание, как скорее «перевоспитать» противника, нежели уничтожить его.

Пространственная ориентация и размерность идут рука об руку в боевых искусствах и полезны для понимания представления Фельденкрайза об осанке тела. Способность ориентироваться является решающей в жизни, она может касаться таких проблем, как определение местоположения хищника или жертвы, поиск пути перемещения по городу или решение математической задачи. Ориентация может определяться относительно собственного тела, внешней среды или того и другого сразу. Относительно собственного тела «верх» всегда находится по направлению к голове, а «низ» — к ногам, независимо от положения тела во внешней среде. Относительно внешней среды, однако, я перевернут вверх тормашками, если ноги направлены к потолку. Впервые изучая кувырки в дзюдо или айкидо, человек чувствует себя перевернутым относительно комнаты. Позже он учится как бы переворачивать комнату вокруг себя, таким образом поддерживая чувство согласованности своего тела как системы отсчёта. В итоге человек учится предоставлять самой ситуации управлять необходимостью выбора и пользоваться системой ориентации.

Метод Фельденкрайза довольно интересно обучает стойке на голове. Статичное стояние на голове превратилось в способ безопасного падения. Вход и выход из стойки на голове становится предметом внимания. Двигаясь медленно, проясняя свое чувство ориентации в пространстве, падения вперед и назад становятся комфортными, легкими и безопасными. В середине падения человек может остановиться, пытаясь решить: падать ему вперед или назад. Эта пауза может занимать от нескольких секунд до 15 минут. Для постороннего наблюдателя это выглядит, как стойка на голове, но для человека, выполняющего её, это середина приостановленного падения. Таким образом, тренировка стойки на голове является частью общего развития — поиска способа, как научиться учиться.

Размерность представляет собой плоскости, расположенные по направлению движения. В дзюдо положение тела должно позволять двигаться без предварительного выбора позиции в любом из 6 основных направлений: вверх/вниз, вперед/назад, влево/вправо. Большинство атакующих или обороняющихся людей одновременно двигаются только в одной плоскости — прямо или назад, влево или вправо, вверх или вниз. Они превращаются в легко предсказуемые цели.

Люди, в совершенстве владеющие боевыми искусствами, могут одновременно двигаться в трех направлениях, например вперед, вниз и влево, это приводит к тому, что непосредственно каждое следующее их положение очень трудно предсказать. Делая вид, что собираются двигаться в каком-то одном направлении, они могут ввести атакующего в заблуждение. Мастер может заманивать противника, демонстрируя, что собирается двигаться в какой-то одной плоскости, однако начинает двигаться сразу в нескольких плоскостях. Чуткий к намерениям атакующего обороняющийся может показаться уязвимым, а атакующий с готовностью купится на это. А затем защищающийся, подстраиваясь под скорость и направление атаки, перенаправляет её в бросок или контратаку.

Фактически, если учесть время, человек, практикующий боевое искусство, перемещается в четырех измерениях или, даже можно сказать, становится четырехмерным. Личность, ограниченная пространством и временем, исчезает. Эта сознательно развиваемая многомерность, тесно связанная с тем, что Фельденкрайз называет «осознанностью», является одним из побочных эффектов изменения способа двигаться. Опытный практик метода Фельденкрайза может видеть ориентацию человеческого тела в пространстве и предсказывать возможные последствия его или её будущих действий.

Фельденкрайз рассматривал способность ориентироваться как важнейший компонент для различения пробуждения, сознательности и осознанности. О том, кто проснулся в незнакомом городе, но еще не ориентируется в нем, можно только сказать, что он пробудился. Как только он сориентировался: «О, да, это Вена. Сейчас лето» — он уже может быть назван сознательным, связанным с реальным миром. Когда существующие связи с миром оказываются на поверку неадекватными, для установления с реальностью новых связей используется осознанность. Осознанность не является высшей степенью сознательности, но скорее средством ощущения себя в окружающем мире. Например, когда во время чтения человек сосредоточен на значении какой-либо части текста, он не сознает буквы. Чтобы смотреть именно на буквы, требуется переключение сенсорно-моторного восприятия. Буквы находятся перед нами, но наше внимание поглощено извлечением смысла. Осознанность — это способность перемещать внимание, выводить определенные характеристики из фона на передний план, а также искать новые сочетания и шаблоны, а следовательно, и новые значения. Осознанность может расширить и углубить нашу жизнь.

Способы мышления и наблюдения, заимствованные из науки, инженерного искусства и математики, внутренне присущи методу Фельденкрайза, и они помогают людям понять, каким образом они сами себя ограничивают. В теле взрослого человека имеется 206 костей с различной степенью свободы движения относительно друг друга; соединенные вместе кости скелета предоставляют широчайший набор возможных вариантов движения. Типы движений, которые развились в ходе эволюции вследствие необходимости выживания, поддержания жизни и размножения, довольно немногочисленны. Набор движений, используемых в культуре как таковой, сейчас все еще невелик и ограничен рамками языка, географии, религии и т.д. Набор движений отдельного человека еще меньше и обусловлен исключительно его индивидуальными особенностями.

Личностные черты характера, таким образом, возникают из внеличностных биологических и культурных процессов. Подходить к рассмотрению этих процессов следует особо осторожно. Когда внимание не замутнено личными переживаниями, когда оно расценивает личное подобающим образом, личное заканчивается и появляется безграничная открытость. Летом 1977 года умы некоторых людей были захвачены книгами Карлоса Кастанеды о доне Хуане. Однажды в конце дня, после продолжительных занятий, Фельденкрайза спросили об идее прекращения внутреннего диалога, предложенной Кастанедой. После некоторой паузы он ответил: «Обдумывание удерживает вас от самого действия, оно является как бы репетицией действия. Если вы действуете тотально и не сдерживаясь, тогда нет никаких мыслей и внутреннего диалога. Действия могут быть как очень мощными, так и очень тонкими, но если они целостны, они завершают мысль». Многие ошибочно полагают, что занятия по методу Фельденкрайза противопоставляются мыслительному процессу. Но на самом деле для Фельденкрайза разумное поведение требует того, чтобы мысль и действие функционировали на основе совместного и взаимного обмена информацией. Осознанность проистекает из использования мысли для улучшения действия и использования действия для улучшения мысли. Именно осознанность улучшает наши взаимоотношения с другими людьми и повышает качество нашей жизни.

------------------------------------------------------------------------

http://translated.by/you/learning-how-to-learn-an-overview-of-the-feldenkrais-method/into-ru/trans/

Оригинал (английский): LEARNING HOW TO LEARN - An Overview of the Feldenkrais Method (http://semiophysics.com/SemioPhysics_article_learning.html)

Перевод: © Andrew, Thetacius, ladyolly, oZis, Frenemy, Pavel_Fandorin.

Оригинал взят у v_zavadsky в Учимся тому, как учиться. Краткое описание метода Фельденкрайза

Оригинал взят у ozis в Учимся тому, как учиться. Краткое описание метода Фельденкрайза

Деннис Лери

Вместо того чтобы «чинить или исправлять» тело, Моше Фельденкрайз научил нас расширять его способности и пользоваться выбором возможных действий. «Я стану вашим последним учителем. Не потому, что я лучший учитель, с которым вы когда-либо сталкивались, но потому, что от меня вы научитесь тому, как учиться. Когда вы научитесь учиться, то осознаете, что нет никаких учителей, есть лишь люди, которые учатся, и люди, которые учатся тому, как облегчить обучение». Этими словами Моше Фельденкрайз открыл свой первый тренинг в Северной Америке в июне 1975 г. Никто из нас, на самом деле, не был готов ко встрече с этим замечательным человеком и его методом.

Вместо того чтобы «чинить или исправлять» тело, Моше Фельденкрайз научил нас расширять его способности и пользоваться выбором возможных действий. «Я стану вашим последним учителем. Не потому, что я лучший учитель, с которым вы когда-либо сталкивались, но потому, что от меня вы научитесь тому, как учиться. Когда вы научитесь учиться, то осознаете, что нет никаких учителей, есть лишь люди, которые учатся, и люди, которые учатся тому, как облегчить обучение». Этими словами Моше Фельденкрайз открыл свой первый тренинг в Северной Америке в июне 1975 г. Никто из нас, на самом деле, не был готов ко встрече с этим замечательным человеком и его методом.

Сильная личность Фельденкрайза (1904-84) оказала воздействие и бросила вызов почти каждому, кто сталкивался с ним. Физик, инженер, математик, мастер дзюдо и знаток акупунктуры, Фельденкрайз олицетворял всё лучшее, что есть на Западе и на Востоке. Истоки метода Фельденкрайза вобрали в себя дзюдо и йогу, а также физику, инженерное искусство и математику. Он был знатоком многих культур и языков, в его работах можно уловить влияние таких языков, как русский, немецкий, французский, английский, идиш и иврит.

Фельденкрайз известен благодаря разработке таких систем, как «Функциональная интеграция» и «Осознавание через движение». Обе они основаны на телесном подходе к обучению и на исследовании самого себя. Функциональная интеграция разработана для удовлетворения потребностей индивидуума; благодаря ей можно организовать, восстановить или существенно улучшить эффективную деятельность человека в мире. Эта техника подразумевает мягкое мануальное учебное руководство, выполняемое с учеником в удобной одежде. Она атравматична и безболезненна.

Осознавание через движение (Awareness Through Movement — ATM) — это групповые занятия, которые состоят из последовательностей и комбинаций движений, указания к выполнению которых даются устно. Они выполняются как реально, так и мысленно, и дают участникам возможность улучшить диапазон и качество движений. Несмотря на большое разнообразие задач, ATM полагается на два основных принципа. Первый — делайте движения, не покидая зоны комфорта. Идея заключается в том, чтобы действовать более разумно, нежели с бОльшим усилием. Занятия выводят нас за рамки ограничений, находя новые сочетания и способы движений. Второй принцип — выполняйте указания, лишь до тех пор пока можете уделять внимание тому, что делаете. Если ум начинает блуждать, а движения становятся механическими, — остановитесь. Основанные на этих принципах уроки Фельденкрайза часто дают впечатляющие результаты. Но для Фельденкрайза все результаты незначительны по сравнению с важностью управления собственным обучением.

Истоки работ Фельденкрайза восходят к тому периоду жизни, когда он руководил исследованием в области борьбы с подводными лодками для Британского адмиралтейства во время Второй мировой войны. Каждый день он должен был находиться на судне. Постоянная морская качка и непрестанные толчки причиняли боль колену, которое было травмировано много лет назад во время игры в футбол. Он обратился к одному из лучших хирургов Англии, который после осмотра сделал заключение, что, если провести операцию, возможно, она будет успешной. Фельденкрайз спросил, что он имел ввиду, говоря «возможно успешной». Хирург пояснил Фельденкрайзу, что вероятность успеха операции составляет 50%, и тогда он сможет нормально ходить, но в противном случае всю оставшуюся жизнь ему придется ходить с тростью. Фельденкрайз ответил на это, что такие шансы ничем не лучше случайности и что он сам вылечит свои колени. Тогда Фельденкрайз услышал от хирурга, что через 6 месяцев он вернется и будет умолять об операции.

Не утратив присутствия духа, Фельденкрайз начал детально изучать анатомию, кинезиологию, психологию и биологию с точки зрения того, как в них рассматривается движение. Его жена, которая работала педиатром, помогла ему выработать всестороннее понимание детского развития. Он обнаружил, что информация в книгах, которые он читал, содержала ответы на вопросы других людей, но не его. Более того, эти ответы рассматривали тело упрощенно и механистически.

Тем не менее, руководствуясь информацией, которую он собрал, Фельденкрайз начал осторожно работать со своим коленом. Он скрупулёзно записывал все свои действия: какой эффект наблюдался во время занятий, а также в течение 30 секунд, минуты, 5 минут, часа и суток после каждого упражнения. Он постепенно нашел правильную комбинацию упражнений, необходимых для того, чтобы восстановить функционирование своего колена. Или, по крайней мере, думал, что нашел.

Идя по тротуару Лондона, Фельденкрайз остановил такси. Ступая с бордюра на то, что, как он думал, было дорогой, он ступил на самом деле в дождевой водосток и снова повредил колено. Фельденкрайз пришел к выводу: «Я был, как и любой другой идиот, который исправил лишь часть и не посмотрел на всю систему».

Затем он начал исследовать повседневные действия и это привело его к величайшему осознанию: ходит ли человек плохо или грациозно, если он не понимает, как он делает то, что делает, — в любом случае он одинаково машинален. Те, кто ходили грациознее и эффектнее других, не могли объяснить Фельденкрайзу ни того, как они сами научились столь хорошо ходить, ни того, как другим научиться ходить так же. Они не знали, как они делали то, что делали. Будучи привычной, полагал Фельденкрайз, хорошая осанка не лучше, чем плохая. То есть, если мы не ведаем способов, благодаря которым мы приобрели наши привычки, «плохие» они или «хорошие», основной привычкой все же является наше невежество. Он снова попытался восстановить функционирование своего колена, но теперь он понимал, что должен действовать совсем иначе.

Каждый постепенный шаг к пониманию, казалось, разрушал интуитивные предположения Фельденкрайза о себе самом и об окружающем мире до такой степени, что иногда, как он сам говорил, он чувствовал, что сходит с ума. Он понимал, что первая травма, полученная во время игры в футбол, произошла как по причине его собственной агрессивной манеры поведения на игровом поле, так и вследствие случайного стечения обстоятельств. Однако как он мог научно опровергнуть ощущения правильности своих собственных привычек? То, что его чувства определяли как верное, теперь казалось неверным. Как можно совершенствовать поведение, если чувства — ненадежный способ получать объективную информацию?

Жаждущий объяснений и нуждающийся в способе доказать или опровергнуть свои пробные попытки, Фельденкрайз разработал уникальный и всесторонний взгляд на сенсорно-моторное функционирование тела и на его связь с мышлением, эмоциями и действиями. Благодаря глубокому пониманию физики и научному подходу парадоксальные результаты исследования не обескуражили его. Его работа, подкрепленная научными данными, оказалась созвучной восточной идее о единении ума и тела, намерения и действия. В его исследовании единение ума и тела превратилось из медицинского, или научного понятия в путь к познанию и красоте. По мере продвижения Фельденкрайз чувствовал согласованность своей работы с медитативными практиками, усматривая сходство в необходимости развивать внимание и в способности обращать это внимание на собственные действия.

Вначале Фельденкрайз был полностью поглощен работой только над собой. Затем стали поступать предложения позаниматься с женами и мужьями его коллег. После множества успешных индивидуальных занятий он начал разрабатывать групповые занятия, которые были направлены на согласование намерения и действия, а также учили тому, как «знать, что ты делаешь, чтобы делать то, что ты хочешь».

Как решить, с чего начать занятие? Полезно снова взглянуть на пример из жизни Фельденкрайза, взятый из того времени, когда он был молодым русским евреем, иммигрировавшим в Палестину в 1920-х гг. Пытаясь защищать свою общину, Фельденкрайз вместе с другими молодыми людьми изучал джиу-джитсу в самодельном додзё. Позднее произошла уличная стычка и многие из тех, кто думал, что они знают, как защитить себя, были тяжело ранены. А те, кто бежали, смогли спастись.

Осознавая произвольный характер своих прежних занятий, Фельденкрайз при помощи других молодых людей решил провести эксперимент. Он инсценировал вооруженные и невооруженные атаки на людей и запечатлевал на пленку их первую реакцию. Какой она была? Спрятаться, укрыться или же отвернуться? Затем он добавил к этой первой реакции атакующий и/или оборонительный маневр. Используя эту внутренне присущую человеку реакцию и затем дополняя ее техникой джиу-джитсу, он тренировал людей заново.

Чтобы проверить эффективность этого нового метода, Фельденкрайз прерывал боевые занятия на 6 месяцев, а затем инсценировал нападения снова. Люди, подвергшиеся нападениям, были действительно способны защитить себя. Основываясь в большей степени на том, что люди делают на самом деле, нежели на том, что они должны делать, он устранял притворство и сомнения, за которые так дорого пришлось заплатить, следуя предыдущему способу тренировки. Это озарение сыграло решающую роль в развитии его метода. Он понял, что для того чтобы быть полезными, новые навыки не должны проистекать из того, что люди «обязаны» делать, но должны вытекать из того, что люди уже умеют делать, и одновременно из того, чему они должны научиться.

Согласно методу Фельденкрайза каждый человек уже обладает идеальным телом, способным двигаться идеальным образом. Многим из нас эту идею трудно понять. Мы принимаем болезненную, «плохую» осанку или ограниченную подвижность как нечто неправильное. Тем не менее каждый человек поступает наилучшим образом согласно своему восприятию возможных вариантов действия. Перемена наиболее вероятна именно в этой области «восприятия возможных вариантов». Задача практика заключается в том, чтобы создавать условия для более широкого выбора, а не в том, чтобы исправлять ошибки, неправильное делать правильным или приводить людей в порядок. Задача практика — извлекать из ученика новые способы действия и мышления.

В некоторых системах работы с телом такие цели, как правильная осанка и положение, оправдывают методы, которые могут включать в себя приложение усилий, боль и стыд. В методе Фельденкрайза способ — обучение — и цель — научиться тому, как учиться — переплетаются. Наличие или отсутствие в прошлом типичного обучения отражается на форме нашего тела. Наша биологическая наследственность является результатом более двух миллионов лет успешной адаптации и эволюции. Основывая свой подход на знании физиологии видов, Фельденкрайз смог воспользоваться способностью человеческой нервной системы самоорганизовываться при помощи эффективных, приятных и интересных движений. При наличии методов осуществления выбора наилучших возможностей и действия в соответствии с ними, каждый становится лучше естественным образом, изнутри.

В своем развитии большинство детей проходит более-менее правильный путь развития, характерный для нашего вида. Можно назвать несколько этапов: кувырканье, ползание, стояние, хождение и бег — все это происходит без какого-либо специального обучения. В действительности родители часто препятствуют оптимальному развитию ребенка, «помогая» ему. Швейцарский психолог Жан Пиаже подробно объяснил, каким образом развитие ребенка и сенсорно-моторной координации формирует его представления о времени, пространстве и познании. Эти «конструкции», наряду с подражанием взрослым и сверстникам, неявно присутствующие в языке, а также регион проживания, режим питания, культурная среда — все это влияет на развитие растущего ребенка. Практически бесконечные возможности нервной системы ребенка урезаются и подгоняются под требования культуры.

В процессе развития изначальная целостность организма ребенка непременно начинает превращаться в совокупность отдельных частей. Рука, будучи частью, служит целому — телу, давая ему пищу при помощи вилки или палочек. Разговорный язык разбивает тело на отдельные части: кисть, запястье, рука и т.д., что создает фрагментированное «мысленное тело», отдельное от целостного физического тела. Чтобы сделать язык частью нашей биологии, нам необходимо уметь читать, а также получать доступ и использовать телесные «алфавит», «грамматику» и «словарь».

Привычки также ограничивают и разделяют нас, создавая разрыв между телом и умом, мыслями и чувствами. Мы без конца совершаем одни и те же поступки и при этом надеемся получить различный результат. Однако всему можно переучиться. Наблюдая и распознавая усвоенные модели поведения, мы можем, при наличии подходящих средств, влиять на наше собственное будущее обучение.

Фельденкрайз разработал способы пробуждения чувства телесной целостности, одновременно развивая способность к обучению без целей, сравнения себя с другими людьми или какими-либо внешними стандартами. Занятия рассматриваются как контекст для обучения. Большинство занятий проводится лежа или сидя. Длятся они 30-60 минут. То, что нужно изучить, никогда не демонстрируется. Напротив, ученикам даются устные инструкции относительно движений и предоставляется возможность осмыслить их на уровне телесно-мышечных ощущений и посредством этого установить связь между различными частями своего тела. Делая на первый взгляд невозможные действия доступными, занятия Фельденкрайза ставят под сомнение ограничения, которые мы принимаем как само собой разумеющиеся. Хотя, может быть, число наших движений и ограничено механически, нет пределов улучшению их качества. Занятия пробуждают ранние детские устремления к движению, исследованию и обучению. Понимание логики тела приносит глубокое удовлетворение.

Попробуйте следующее. Сожмите руку в кулак и сделайте движение вперед и назад. Теперь представьте, что у вас повреждено запястье. Двигать рукой было бы больно. Зафиксируйте ваш кулак другой рукой и двигайте предплечье и локоть вперед и назад. Вы можете легко заметить, что при этом движении угол запястья такой же, однако теперь оно дополнительно стимулируется рукой. Если выполнить это движение осторожно, то даже человек с поврежденным запястьем не будет испытывать боли. Почему? Потому что для нервной системы движение руки не является движением, вызывающим боль, так как боль заключается в движении кулака. Вместо движения сустава от себя человек выполняет движение сустава ближе к себе. Так называемое обратное движение ближнего и дальнего — один из принципов, который Фельденкрайз использовал для построения занятий. Фельденкрайз применял множество других принципов, включая принцип отсутствия принципов, который применяется, когда человеку нужно действовать, но он не знает как.

Даже слабости могут содействовать обучению. Как говорил Фельденкрайз, «большинство людей всю жизнь использует свои силы, чтобы скрывать и прятать свои слабости. Они тратят огромное количество энергии на то, чтобы пребывать разделенными внутри. Но если вы перестанете сопротивляться своей слабости, в ней обнаружится путь к вашей гениальности. Человек, который знает и использует свои слабости, который вкладывает их в собственную силу, такой человек — целостная личность. Возможно, он не без недостатков, но таких людей настолько мало, что они являются лидерами своего поколения». На многих уровнях мы противоречивы и обратно мотивированы. С соматической точки зрения «хорошая», нетравмированная или более эффективная часть, является отделенной от «плохой», травмированной части только теоретически. При развитии способности видеть и действовать целостно сильные и слабые стороны объединяются. Чувство целостности, заключенное в физическом теле, Фельденкрайз заимствовал из дзюдо.

Фельденкрайз встретил профессора Дзигаро Кано, основателя дзюдо, в Париже, примерно в 1930 году. Кано был настолько впечатлен Фельденкрайзом, что отправил к нему в Париж двух своих лучших тренеров для проведения с ним личных тренировок. После двух лет ежедневного обучения Фельденкрайз открыл додзё, которое работает до сих пор. Кано особенно оценил составленные Фельденкрайзом описания принципов дзюдо, имеющие практический характер и ориентированные на западного человека.

Дзюдо — благородный потомок японской культуры, который характеризуется единством тела и ума, с одной стороны, и медитативной отстраненностью, с другой. Метод Фельденкрайза заимствует из дзюдо несколько важных положений. При помощи развития, дифференциации и интеграции движений нижней части торса и верхней части ног, известной как «центр» тела, человек пропорционально распределяет силу на самые сильные мышцы, освобождая конечности для выверенного и точного контакта с противником. Человек действует из центра своего тела, а скелет становится средством для перемещения силы из нижней части тела в конечности. Практикующий также изучает, как направить чью-либо силу против него самого, как трансформировать страх падения в перекатывание, как скорее «перевоспитать» противника, нежели уничтожить его.

Пространственная ориентация и размерность идут рука об руку в боевых искусствах и полезны для понимания представления Фельденкрайза об осанке тела. Способность ориентироваться является решающей в жизни, она может касаться таких проблем, как определение местоположения хищника или жертвы, поиск пути перемещения по городу или решение математической задачи. Ориентация может определяться относительно собственного тела, внешней среды или того и другого сразу. Относительно собственного тела «верх» всегда находится по направлению к голове, а «низ» — к ногам, независимо от положения тела во внешней среде. Относительно внешней среды, однако, я перевернут вверх тормашками, если ноги направлены к потолку. Впервые изучая кувырки в дзюдо или айкидо, человек чувствует себя перевернутым относительно комнаты. Позже он учится как бы переворачивать комнату вокруг себя, таким образом поддерживая чувство согласованности своего тела как системы отсчёта. В итоге человек учится предоставлять самой ситуации управлять необходимостью выбора и пользоваться системой ориентации.

Метод Фельденкрайза довольно интересно обучает стойке на голове. Статичное стояние на голове превратилось в способ безопасного падения. Вход и выход из стойки на голове становится предметом внимания. Двигаясь медленно, проясняя свое чувство ориентации в пространстве, падения вперед и назад становятся комфортными, легкими и безопасными. В середине падения человек может остановиться, пытаясь решить: падать ему вперед или назад. Эта пауза может занимать от нескольких секунд до 15 минут. Для постороннего наблюдателя это выглядит, как стойка на голове, но для человека, выполняющего её, это середина приостановленного падения. Таким образом, тренировка стойки на голове является частью общего развития — поиска способа, как научиться учиться.

Размерность представляет собой плоскости, расположенные по направлению движения. В дзюдо положение тела должно позволять двигаться без предварительного выбора позиции в любом из 6 основных направлений: вверх/вниз, вперед/назад, влево/вправо. Большинство атакующих или обороняющихся людей одновременно двигаются только в одной плоскости — прямо или назад, влево или вправо, вверх или вниз. Они превращаются в легко предсказуемые цели.

Люди, в совершенстве владеющие боевыми искусствами, могут одновременно двигаться в трех направлениях, например вперед, вниз и влево, это приводит к тому, что непосредственно каждое следующее их положение очень трудно предсказать. Делая вид, что собираются двигаться в каком-то одном направлении, они могут ввести атакующего в заблуждение. Мастер может заманивать противника, демонстрируя, что собирается двигаться в какой-то одной плоскости, однако начинает двигаться сразу в нескольких плоскостях. Чуткий к намерениям атакующего обороняющийся может показаться уязвимым, а атакующий с готовностью купится на это. А затем защищающийся, подстраиваясь под скорость и направление атаки, перенаправляет её в бросок или контратаку.

Фактически, если учесть время, человек, практикующий боевое искусство, перемещается в четырех измерениях или, даже можно сказать, становится четырехмерным. Личность, ограниченная пространством и временем, исчезает. Эта сознательно развиваемая многомерность, тесно связанная с тем, что Фельденкрайз называет «осознанностью», является одним из побочных эффектов изменения способа двигаться. Опытный практик метода Фельденкрайза может видеть ориентацию человеческого тела в пространстве и предсказывать возможные последствия его или её будущих действий.

Фельденкрайз рассматривал способность ориентироваться как важнейший компонент для различения пробуждения, сознательности и осознанности. О том, кто проснулся в незнакомом городе, но еще не ориентируется в нем, можно только сказать, что он пробудился. Как только он сориентировался: «О, да, это Вена. Сейчас лето» — он уже может быть назван сознательным, связанным с реальным миром. Когда существующие связи с миром оказываются на поверку неадекватными, для установления с реальностью новых связей используется осознанность. Осознанность не является высшей степенью сознательности, но скорее средством ощущения себя в окружающем мире. Например, когда во время чтения человек сосредоточен на значении какой-либо части текста, он не сознает буквы. Чтобы смотреть именно на буквы, требуется переключение сенсорно-моторного восприятия. Буквы находятся перед нами, но наше внимание поглощено извлечением смысла. Осознанность — это способность перемещать внимание, выводить определенные характеристики из фона на передний план, а также искать новые сочетания и шаблоны, а следовательно, и новые значения. Осознанность может расширить и углубить нашу жизнь.

Способы мышления и наблюдения, заимствованные из науки, инженерного искусства и математики, внутренне присущи методу Фельденкрайза, и они помогают людям понять, каким образом они сами себя ограничивают. В теле взрослого человека имеется 206 костей с различной степенью свободы движения относительно друг друга; соединенные вместе кости скелета предоставляют широчайший набор возможных вариантов движения. Типы движений, которые развились в ходе эволюции вследствие необходимости выживания, поддержания жизни и размножения, довольно немногочисленны. Набор движений, используемых в культуре как таковой, сейчас все еще невелик и ограничен рамками языка, географии, религии и т.д. Набор движений отдельного человека еще меньше и обусловлен исключительно его индивидуальными особенностями.

Личностные черты характера, таким образом, возникают из внеличностных биологических и культурных процессов. Подходить к рассмотрению этих процессов следует особо осторожно. Когда внимание не замутнено личными переживаниями, когда оно расценивает личное подобающим образом, личное заканчивается и появляется безграничная открытость. Летом 1977 года умы некоторых людей были захвачены книгами Карлоса Кастанеды о доне Хуане. Однажды в конце дня, после продолжительных занятий, Фельденкрайза спросили об идее прекращения внутреннего диалога, предложенной Кастанедой. После некоторой паузы он ответил: «Обдумывание удерживает вас от самого действия, оно является как бы репетицией действия. Если вы действуете тотально и не сдерживаясь, тогда нет никаких мыслей и внутреннего диалога. Действия могут быть как очень мощными, так и очень тонкими, но если они целостны, они завершают мысль». Многие ошибочно полагают, что занятия по методу Фельденкрайза противопоставляются мыслительному процессу. Но на самом деле для Фельденкрайза разумное поведение требует того, чтобы мысль и действие функционировали на основе совместного и взаимного обмена информацией. Осознанность проистекает из использования мысли для улучшения действия и использования действия для улучшения мысли. Именно осознанность улучшает наши взаимоотношения с другими людьми и повышает качество нашей жизни.

------------------------------------------------------------------------

http://translated.by/you/learning-how-to-learn-an-overview-of-the-feldenkrais-method/into-ru/trans/

Оригинал (английский): LEARNING HOW TO LEARN - An Overview of the Feldenkrais Method (http://semiophysics.com/SemioPhysics_article_learning.html)

Перевод: © Andrew, Thetacius, ladyolly, oZis, Frenemy, Pavel_Fandorin.

Ага, наконец выбрал время скачать и вижу картинки с переводом. Супер. Теперь будем разбираться что же в этой книге нашел Стив А.

</>

ПРИ АКТИВНОМ СОЗНАНИИ – ВНЕ-СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

Поддержание этой системы в состоянии постоянного обмена импульсами - тонкий процесс, который легко нарушить, поэтому когда на мозг обрушивается стресс, даже небольшие обусловленные им изменения в нейрохимической среде могут мгновенно ослабить связи внутри сети.

Такое происходит в мозгу современного совершенного «ботаника».

В ответ на стресс нейроны ствола мозга начинают выбрасывать потоки биологически активных веществ, вроде норэпинефрина и дофамина, наводняя ими мозг. Возрастание концентраций сигнальных веществ в префронтальной коре блокирует генерацию импульсов ее нейронами, в том числе и потому, что на время выходят из строя синапсы, т.е. места соприкосновения нейронов.

Функциональные последствия блокирования синапсов можно трактовать множеством других способов.

Почему уменьшение активного функционирования и выключение синапсов надо называть непременно «выведением из строя – это остается загадкой. Но, замечательно вписывается в общемировой «катастрофизм», который постоянно поддерживают мировые СМИ.

Активность сети снижается, как и способность сознательно управлять поведением. Данные эффекты только усиливаются, когда маленькие железы, расположенные возле почек, надпочечники, по команде гипоталамуса начинают выделять в кровь гормон стресса кортизол, посылая его в мозг. В таких обстоятельствах самоконтроль становится крайне сложной задачей.

Опять читаем про панацею всего «сознательное управление поведением» (кстати, наименее эффективное из всех возможных вариантов управления поведением).

Кстати, в эриксонианстве и НЛП это центральная тема, которая разделяется на множество, множество отдельных ее прочтений. Например, методика Аптайм, призвана восстановить потерянную современным человеком способность при полном и активном сознании быть гибким и вариабельным. И не контролировать поведение на сознательном уровне:

Uptime (10) Двери в Аптайм

http://metapractice.livejournal.com/343623.html

Дочитали до конца.