Показаны записи 261 - 270 из 3694

— А форму кривой не хотите ли подробней описать? /\/\ — типа такой?

— http://humbio.ru/humbio/har3/images/h_228_02.jpg Только второй пик в 2 раза меньше, чем первый. Выражен комплекс qrs, а зубцы P и T сливаются с прямой линией из-за толщины. Первый пик примыкает почти к левому краю, второй - к правому.

Вроде то, что надо.

— Отличный материал, спасибо. Можно, чтобы из фона выделился ещё один такой же пик под первым. Не хочется ли двум текущим пикам сблизиться?

Попробуем второй ярус сделать копированием линии — инструкция к фону через "можно...". Оставшиеся пики сблизим про запас.

— Амплитуда уменьшилась, кривая сместилась вверх, стало 3 пика. Фон светлее. Пыталась разглядеть еще пик под первым, но не видно.

Кривая освободила место под вторую линию, фон посветлел — подготовка к проявлению доп. линий.

Пики переместить почему-то не удалось — вместо сближения проще оказалось ещё один проявить на той же линии.

— Хорошо. Возможно, пикам хочется ещё приблизиться друг к другу.

— Кривая стала размытой и почти сливается с фоном, трудно выделить пики.

Задумка была заранее дать инструкцию на сближение линий, которые к этому моменту уже могли проявиться. Но оказалась преждевременной. В итоге сработала как инструкция "сблизить линии через управление фоном", поэтому потеряли в контрасте.

— Возможно, центральному пику захочется особенно ярко выделиться из фона?

— Выделился как контурная пирамида от середины экрана и до верха. В его основании фон светлее.

Комбинированное управление фигурой-фоном дало хороший результат. Не понятно, что на этом этапе с цветом.

— Не хочется ли ещё одной пирамиде, если возможно, проявиться на оставленном для неё месте.

— На месте правого пика появилось световое пятно типа квадрато-круга.

"Хочет" управляет фигурой, но контролирует только одну линию. Поэтому заготовка появилась в виде второго пика на этом фоне. В той же инструкции пик был манипуляцией контуром превращён в чего-то странное — м.б. такого подсознательное отрицание. Ну типа "оставленное для неё место" однозначно указывает на место в нижней половине картины, а тут пришлось создавать фигуру сбоку — получается "не в том месте не та фигура" — этакое двойное отрицание как сигнал, что типа, как говорят программисты, при плохом ТЗ результат ХЗ :)

— Способен ли этот квадрато-круг оказаться под пирамидой?

— 3 размытых горизонтальных следа от самолета без пиков. Нижний самый толстый, в середине - самый тонкий.

"Способен" ещё не пробовали.

Наконец-то после всех вызванных задержек получают возможность разрядиться те "можно ли..." про копирования линии, которые были заложены несколько тактов назад.

Роль "способен ли" не понятно — просто "сбросился" весь контекст и подвисшие ожидания?

— Не хочется ли этим трём линиям сжаться поперёк?

— 1 в нижней трети экрана.

Гипотеза: с "хочет ли" хорошо контролируется только одна линия.

— А что конкретно 1? Одна линия? Один пик? (Возможно, остальные вскоре проявятся.)

— Одна линия. А после этого линия сместилась в середину, пик один, справа.

Директивная реакция.

— Способна ли эта линия разделиться на три?

— Черный прямоугольник на светло-сером фоне с фигурным краем, как у старой фотографии.

"Можно ли..." из предыдущего такта повторило историю с попыткой клонировать линию.

"Способен ли...", кажется, таки сбрасывает состояние.

— Способны ли вы разделить этот прямоугольник на три части?

— Края размылись, он наклонился наискосок от левого верхнего угла к нижнему правому вроде флага. Разделился на 3 части параллельно верхнему краю флага.Нижняя большая темная часть, белая линия, средняя поменьше темная и верхняя - маленькая светлая полоса.

"Способен ли..." в отличие от "хочет ли..." работает с ограниченными формами, которые можно поворачивать и нарезать. "Хочет ли..." же на линии вызывает некие периодические изменения, типа как на спектре/осциллографе (что не удивительно учитывая прямые ассоциации с кардиограммой).

— http://humbio.ru/humbio/har3/images/h_228_02.jpg Только второй пик в 2 раза меньше, чем первый. Выражен комплекс qrs, а зубцы P и T сливаются с прямой линией из-за толщины. Первый пик примыкает почти к левому краю, второй - к правому.

Вроде то, что надо.

— Отличный материал, спасибо. Можно, чтобы из фона выделился ещё один такой же пик под первым. Не хочется ли двум текущим пикам сблизиться?

Попробуем второй ярус сделать копированием линии — инструкция к фону через "можно...". Оставшиеся пики сблизим про запас.

— Амплитуда уменьшилась, кривая сместилась вверх, стало 3 пика. Фон светлее. Пыталась разглядеть еще пик под первым, но не видно.

Кривая освободила место под вторую линию, фон посветлел — подготовка к проявлению доп. линий.

Пики переместить почему-то не удалось — вместо сближения проще оказалось ещё один проявить на той же линии.

— Хорошо. Возможно, пикам хочется ещё приблизиться друг к другу.

— Кривая стала размытой и почти сливается с фоном, трудно выделить пики.

Задумка была заранее дать инструкцию на сближение линий, которые к этому моменту уже могли проявиться. Но оказалась преждевременной. В итоге сработала как инструкция "сблизить линии через управление фоном", поэтому потеряли в контрасте.

— Возможно, центральному пику захочется особенно ярко выделиться из фона?

— Выделился как контурная пирамида от середины экрана и до верха. В его основании фон светлее.

Комбинированное управление фигурой-фоном дало хороший результат. Не понятно, что на этом этапе с цветом.

— Не хочется ли ещё одной пирамиде, если возможно, проявиться на оставленном для неё месте.

— На месте правого пика появилось световое пятно типа квадрато-круга.

"Хочет" управляет фигурой, но контролирует только одну линию. Поэтому заготовка появилась в виде второго пика на этом фоне. В той же инструкции пик был манипуляцией контуром превращён в чего-то странное — м.б. такого подсознательное отрицание. Ну типа "оставленное для неё место" однозначно указывает на место в нижней половине картины, а тут пришлось создавать фигуру сбоку — получается "не в том месте не та фигура" — этакое двойное отрицание как сигнал, что типа, как говорят программисты, при плохом ТЗ результат ХЗ :)

— Способен ли этот квадрато-круг оказаться под пирамидой?

— 3 размытых горизонтальных следа от самолета без пиков. Нижний самый толстый, в середине - самый тонкий.

"Способен" ещё не пробовали.

Наконец-то после всех вызванных задержек получают возможность разрядиться те "можно ли..." про копирования линии, которые были заложены несколько тактов назад.

Роль "способен ли" не понятно — просто "сбросился" весь контекст и подвисшие ожидания?

— Не хочется ли этим трём линиям сжаться поперёк?

— 1 в нижней трети экрана.

Гипотеза: с "хочет ли" хорошо контролируется только одна линия.

— А что конкретно 1? Одна линия? Один пик? (Возможно, остальные вскоре проявятся.)

— Одна линия. А после этого линия сместилась в середину, пик один, справа.

Директивная реакция.

— Способна ли эта линия разделиться на три?

— Черный прямоугольник на светло-сером фоне с фигурным краем, как у старой фотографии.

"Можно ли..." из предыдущего такта повторило историю с попыткой клонировать линию.

"Способен ли...", кажется, таки сбрасывает состояние.

— Способны ли вы разделить этот прямоугольник на три части?

— Края размылись, он наклонился наискосок от левого верхнего угла к нижнему правому вроде флага. Разделился на 3 части параллельно верхнему краю флага.Нижняя большая темная часть, белая линия, средняя поменьше темная и верхняя - маленькая светлая полоса.

"Способен ли..." в отличие от "хочет ли..." работает с ограниченными формами, которые можно поворачивать и нарезать. "Хочет ли..." же на линии вызывает некие периодические изменения, типа как на спектре/осциллографе (что не удивительно учитывая прямые ассоциации с кардиограммой).

На этом гипотетическом примере видно различие между сетчаткой и глазом, то есть различие между рецепторами и воспринимающим органом. Рецепторы стимулируются, а орган активируется. Стимуляция сетчатки светом возможна без какой-либо активации глаза…

На самом деле, в этом случае никакой активности в волокнах зрительного нерва зарегистрировать не удастся, так как рецептивные поля ганглиозных клеток, аксоны которых образуют зрительный нерв, организованы таким образом, что их реакция на однородное освещение является нулевой.— Прим. ред.

…стимульной информацией. На самом деле глаз является только частью парного органа, одним из двух подвижных глаз, расположенных на голове, которая может поворачиваться, оставаясь составной частью тела, которое в свою очередь может перемещаться с места на место. Иерархия этих органов и образует то, что я назвал воспринимающей системой (Gibson, 1966b, гл. 3). Такая система не может просто подвергаться стимуляции; правильнее говорить, что она приводится в состояние активности при наличии стимульной информации. Виды активности, характерные для зрительной системы, будут описаны в 12-й главе этой книги.

Различение стимуляции рецепторов и стимульной информации для зрительной системы является решающим для последующего изложения. Рецепторы являются пассивными элементарными анатомическими компонентами глаза, который в свою очередь является лишь одним из органов целостной системы (Gibson, 1966b, гл. 2). Традиционное представление о чувствах оказывется ненужным при новом подходе. Традиционное допущение заключается в том, что световая стимуляция и соответствующие ощущения светлоты составляют основу зрительного восприятия. Считается, что сигналы, попадающие в мозг от нервных окончаний, служат материалом для последующей перцептивной обработки в мозгу. Я, однако, исхожу из совершенно иного допущения. Факты убеждают в том, что в стимулах как таковых информации нет, что ощущения светлоты не являются элементами восприятия, а сигналы, поступающие на сетчатку, не являются теми сенсорными элементами, которые обрабатываются мозгом.

Для зрительного восприятия, кроме стимуляции, требуется еще и стимульная информация. При однородной объемлющей темноте зрение не работает из-за отсутствия стимуляции. При однородном объемлющем свете зрение не работает из-за отсутствия информации, хотя при этом имеется адекватная стимуляция и соответствующие ощущения.

На самом деле, в этом случае никакой активности в волокнах зрительного нерва зарегистрировать не удастся, так как рецептивные поля ганглиозных клеток, аксоны которых образуют зрительный нерв, организованы таким образом, что их реакция на однородное освещение является нулевой.— Прим. ред.

…стимульной информацией. На самом деле глаз является только частью парного органа, одним из двух подвижных глаз, расположенных на голове, которая может поворачиваться, оставаясь составной частью тела, которое в свою очередь может перемещаться с места на место. Иерархия этих органов и образует то, что я назвал воспринимающей системой (Gibson, 1966b, гл. 3). Такая система не может просто подвергаться стимуляции; правильнее говорить, что она приводится в состояние активности при наличии стимульной информации. Виды активности, характерные для зрительной системы, будут описаны в 12-й главе этой книги.

Различение стимуляции рецепторов и стимульной информации для зрительной системы является решающим для последующего изложения. Рецепторы являются пассивными элементарными анатомическими компонентами глаза, который в свою очередь является лишь одним из органов целостной системы (Gibson, 1966b, гл. 2). Традиционное представление о чувствах оказывется ненужным при новом подходе. Традиционное допущение заключается в том, что световая стимуляция и соответствующие ощущения светлоты составляют основу зрительного восприятия. Считается, что сигналы, попадающие в мозг от нервных окончаний, служат материалом для последующей перцептивной обработки в мозгу. Я, однако, исхожу из совершенно иного допущения. Факты убеждают в том, что в стимулах как таковых информации нет, что ощущения светлоты не являются элементами восприятия, а сигналы, поступающие на сетчатку, не являются теми сенсорными элементами, которые обрабатываются мозгом.

Для зрительного восприятия, кроме стимуляции, требуется еще и стимульная информация. При однородной объемлющей темноте зрение не работает из-за отсутствия стимуляции. При однородном объемлющем свете зрение не работает из-за отсутствия информации, хотя при этом имеется адекватная стимуляция и соответствующие ощущения.

Т.е. ты поначалу не обращал внимания на ценности другого человека, а потом усилием воли(?) таки обратил?

Не знаю, усилием чего. Это похоже на переключение на Аптайм. Проще всего сделать с помощью интерфейса – представить улыбку и/или фрейм-реакцию человека, спроецированной во вне, и отметить ассоциативно, что приходит на ум/на язык.

Как со всеми такими Аптайм-штуками есть некое затруднение в том, что они не поддаются привычной референции. Ну т.е. во время обычного говорения собственные слова проверяешь на правильность неким внутренним ощущением. Во время использования интерфейса этого ощущения нету – т.к. ээээ центр эээ референции находится внутри интерфейсной картинки, если так можно сказать.

Таким образом, можно только задним числом вырабатывать некое мета-доверие – по факту успешной практики привыкать действовать без привычной референции.

Так точно. В моём опыте это происходит точно так же. Как выключатель.

Забавный факт.

«Пф» - сигнал? Интересно. Надо понаблюдать.

Угу.

А я что-то не понял, что общепринятое означает это «пф».

Что-то вроде разочарования. Или "испанского стыда" – когда стыдно за другого человека.

Не знаю, усилием чего. Это похоже на переключение на Аптайм. Проще всего сделать с помощью интерфейса – представить улыбку и/или фрейм-реакцию человека, спроецированной во вне, и отметить ассоциативно, что приходит на ум/на язык.

Как со всеми такими Аптайм-штуками есть некое затруднение в том, что они не поддаются привычной референции. Ну т.е. во время обычного говорения собственные слова проверяешь на правильность неким внутренним ощущением. Во время использования интерфейса этого ощущения нету – т.к. ээээ центр эээ референции находится внутри интерфейсной картинки, если так можно сказать.

Таким образом, можно только задним числом вырабатывать некое мета-доверие – по факту успешной практики привыкать действовать без привычной референции.

Так точно. В моём опыте это происходит точно так же. Как выключатель.

Забавный факт.

«Пф» - сигнал? Интересно. Надо понаблюдать.

Угу.

А я что-то не понял, что общепринятое означает это «пф».

Что-то вроде разочарования. Или "испанского стыда" – когда стыдно за другого человека.

Ещё давно во время формального обучения "канарейкам" в тренировочной группе заметил прикольный эффект. После второй-третьей неудачной канарейки происходит с неким чувствительным усилием пороговое переключение на ценности другого человека. И дальше канарейки уже идут в целом (по своему видимому эффекту) удачные.

Т.е. ты поначалу не обращал внимания на ценности другого человека, а потом усилием воли(?) таки обратил?

Забавно, что вот это переключение ценностей прямо отчётливый порог имеет. Как выключатель переключается.

Так точно. В моём опыте это происходит точно так же. Как выключатель.

Ну и в жизненном применении сейчас отметил, что без такого переключения канарейки выходят корявые. Ну, какую-то отчётливую реакцию они вызывают, но не смешок и не висцеральные переливы. Типа "пфф"-реакция. Кстати это "пфф" (с поджиманием губ) тоже является конвенциональным сигналом, на который почему-то мало кто обращает внимание.

«Пф» - сигнал? Интересно. Надо понаблюдать.

Бандлер мимоходом упоминал, что мол его дочка то ли на выпускной свой папашу пригласила, то ли вроде того. И Б. надо было подняться под длинной лестнице. И он там запнулся и разложился конкретно на середине подъёма, пока все на него смотрели. Говорит, в этот момент мол у него во внутреннем диалоге прозвучало это "пфф" от дочурки, которая и в самом деле после этого инцидента будучи уже наедине упрекала папашу, что тот, мол, назло ей споткнулся, чтобы выставить её на посмешище для друзей-подруг и прочих зрителей :)

А я что-то не понял, что общепринятое означает это «пф».

Т.е. ты поначалу не обращал внимания на ценности другого человека, а потом усилием воли(?) таки обратил?

Забавно, что вот это переключение ценностей прямо отчётливый порог имеет. Как выключатель переключается.

Так точно. В моём опыте это происходит точно так же. Как выключатель.

Ну и в жизненном применении сейчас отметил, что без такого переключения канарейки выходят корявые. Ну, какую-то отчётливую реакцию они вызывают, но не смешок и не висцеральные переливы. Типа "пфф"-реакция. Кстати это "пфф" (с поджиманием губ) тоже является конвенциональным сигналом, на который почему-то мало кто обращает внимание.

«Пф» - сигнал? Интересно. Надо понаблюдать.

Бандлер мимоходом упоминал, что мол его дочка то ли на выпускной свой папашу пригласила, то ли вроде того. И Б. надо было подняться под длинной лестнице. И он там запнулся и разложился конкретно на середине подъёма, пока все на него смотрели. Говорит, в этот момент мол у него во внутреннем диалоге прозвучало это "пфф" от дочурки, которая и в самом деле после этого инцидента будучи уже наедине упрекала папашу, что тот, мол, назло ей споткнулся, чтобы выставить её на посмешище для друзей-подруг и прочих зрителей :)

А я что-то не понял, что общепринятое означает это «пф».

Ещё давно во время формального обучения "канарейкам" в тренировочной группе заметил прикольный эффект. После второй-третьей неудачной канарейки происходит с неким чувствительным усилием пороговое переключение на ценности другого человека. И дальше канарейки уже идут в целом (по своему видимому эффекту) удачные.

Забавно, что вот это переключение ценностей прямо отчётливый порог имеет. Как выключатель переключается.

Ну и в жизненном применении сейчас отметил, что без такого переключения канарейки выходят корявые. Ну, какую-то отчётливую реакцию они вызывают, но не смешок и не висцеральные переливы. Типа "пфф"-реакция. Кстати это "пфф" (с поджиманием губ) тоже является конвенциональным сигналом, на который почему-то мало кто обращает внимание.

Бандлер мимоходом упоминал, что мол его дочка то ли на выпускной свой папашу пригласила, то ли вроде того. И Б. надо было подняться под длинной лестнице. И он там запнулся и разложился конкретно на середине подъёма, пока все на него смотрели. Говорит, в этот момент мол у него во внутреннем диалоге прозвучало это "пфф" от дочурки, которая и в самом деле после этого инцидента будучи уже наедине упрекала папашу, что тот, мол, назло ей споткнулся, чтобы выставить её на посмешище для друзей-подруг и прочих зрителей :)

Забавно, что вот это переключение ценностей прямо отчётливый порог имеет. Как выключатель переключается.

Ну и в жизненном применении сейчас отметил, что без такого переключения канарейки выходят корявые. Ну, какую-то отчётливую реакцию они вызывают, но не смешок и не висцеральные переливы. Типа "пфф"-реакция. Кстати это "пфф" (с поджиманием губ) тоже является конвенциональным сигналом, на который почему-то мало кто обращает внимание.

Бандлер мимоходом упоминал, что мол его дочка то ли на выпускной свой папашу пригласила, то ли вроде того. И Б. надо было подняться под длинной лестнице. И он там запнулся и разложился конкретно на середине подъёма, пока все на него смотрели. Говорит, в этот момент мол у него во внутреннем диалоге прозвучало это "пфф" от дочурки, которая и в самом деле после этого инцидента будучи уже наедине упрекала папашу, что тот, мол, назло ей споткнулся, чтобы выставить её на посмешище для друзей-подруг и прочих зрителей :)

Потеря корковой интеграции и изменения в динамике электрофизиологических сигналов мозга характеризуют переход от бодрствования к бессознательному. В этом исследовании мы приходим к базовой модели, объясняющей эти наблюдения, основанные на теории фазовых переходов в сложных системах.

Высокая интеграция корковых процессов – сознание. А низкая интеграция – бессознательное.

Ну, а «теория фазовых переходов» это так же круто типа «хаоса».

Мы изучили связь между пространственными и временными корреляциями крупномасштабной активности мозга, записанной с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии во время бодрствования, пропофол-индуцированной седации и потери сознания, и во время последующего восстановления.

Ну, поскольку в этом случае «потеря сознания» идёт от химии, то результат вообще нельзя считать ни в каком виде никаким «бессознательным».

Мы наблюдали, что во время бессознательного состояния активность в фронтоталамических областях демонстрировала снижение временных корреляций дальнего радиуса действия и уход функциональных связей от анатомических ограничений.

Химическое одурманивание мозга является карго-моделью бессознательной активности.

Модель системы, демонстрирующая фазовый переход воспроизводит наши результаты, как и сниженная чувствительность коры к внешним воздействиям во время бессознательного состояния. Эта структура объединяет различные наблюдения о деятельности мозга во время бессознательного состояния и предсказывает, что принципы, которые мы определили, являются универсальными и независимыми от ее (активности) причин.

Ну, т.е. методологическая схема исследования следующая:

--«сознание» замерили на каком-то фоне выполнения заданий или просто бодрствования

--в роли карго-«бессознательного» взяли химическое одурманивание

--сняли показатели в томографе и применили «теорию» к объяснению и обсчёту данных

…итоговые результаты пусть используют «британские ученые».

Высокая интеграция корковых процессов – сознание. А низкая интеграция – бессознательное.

Ну, а «теория фазовых переходов» это так же круто типа «хаоса».

Мы изучили связь между пространственными и временными корреляциями крупномасштабной активности мозга, записанной с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии во время бодрствования, пропофол-индуцированной седации и потери сознания, и во время последующего восстановления.

Ну, поскольку в этом случае «потеря сознания» идёт от химии, то результат вообще нельзя считать ни в каком виде никаким «бессознательным».

Мы наблюдали, что во время бессознательного состояния активность в фронтоталамических областях демонстрировала снижение временных корреляций дальнего радиуса действия и уход функциональных связей от анатомических ограничений.

Химическое одурманивание мозга является карго-моделью бессознательной активности.

Модель системы, демонстрирующая фазовый переход воспроизводит наши результаты, как и сниженная чувствительность коры к внешним воздействиям во время бессознательного состояния. Эта структура объединяет различные наблюдения о деятельности мозга во время бессознательного состояния и предсказывает, что принципы, которые мы определили, являются универсальными и независимыми от ее (активности) причин.

Ну, т.е. методологическая схема исследования следующая:

--«сознание» замерили на каком-то фоне выполнения заданий или просто бодрствования

--в роли карго-«бессознательного» взяли химическое одурманивание

--сняли показатели в томографе и применили «теорию» к объяснению и обсчёту данных

…итоговые результаты пусть используют «британские ученые».

Есть какие-то полумеры, геропротекторы. Идея состоит в отключении механизма старения. Сейчас небольшая группа исследователей, возглавляемая мной, работает с крупной биотехнологической компанией, помогая своими знаниями в области data science в проекте, связанном с биологическим продлением жизни. Вероятно, мы продлим на какое-то время своё существование при помощи биохакинга — путём вмешательства в биохимические сигнальные пути организма, но такое решение выглядит довольно хрупко: наши тела не очень надёжны.

Как ещё может выглядеть технология, которая продлевает существование сознания? Один из возможных путей — это своеобразный постнеокортекс. Мы создаём инвазивный (а может, даже и неинвазивный) интерфейс и при помощи него прикрепляем к нашему неокортексу огромную искусственную нейронную сеть, которая по размерам, по количеству клеток, синапсов и так далее на несколько порядков больше, чем наша естественная нейронная сеть.

Науке давно известен эффект нейропластичности: мозг очень хорошо адаптируется к поступающим в него сигналам. Первые эксперименты, продемонстрировавшие нейропластичность, провёл ещё в XIX веке французский врач и физиолог Мари-Жан-Пьер Флуранс. Флуранс брал петуха, перерезал ему нервы, ведущие к мышцам — сгибателям и разгибателям крыла, и сшивал их крест-накрест. Сигнал, которым птица пыталась согнуть крыло, теперь попадал в мышцу-разгибатель, и наоборот. Первое время петух не мог летать, но позже мозг приспособился к изменившейся ситуации, и птица снова выучилась полёту.

Множество случаев травм головного мозга показывали, что даже с очень серьёзными функциональными повреждениями нейронной сети человек в состоянии сохранить свою личность, активность, воспоминания и т. д., хотя и с некоторыми провалами. Приведём в пример аппараты искусственного зрения. Сигнал попадает не совсем туда, куда он попадает от настоящего глаза. Требуется время, чтобы мозг приспособился к восприятию этой картинки.

Есть и более удивительные истории, связанные с нейропластичностью. Сёстры Татьяна и Криста Хоган — краниопаги, т. е. сиамские близнецы, соединённые в районе головы. Явление крайне редкое, один случай на 6 млн рождений. Криста и Татьяна уникальны даже среди краниопагов: мозг одной сестры соединён с мозгом другой. Нейрохирурги обнаружили, что у них связаны глубокие области мозга — таламусы. Через таламус проходит информация от органов чувств, чтобы затем попасть в кору головного мозга. У девочек образовалась уникальная структура — «таламический мост»: толстый канал из нейронных отростков, который отчётливо виден на сканах. Нервные сигналы от ствола головного мозга Кристы могут поступать в мозг Татьяны, и наоборот.

Задача переноса человеческого сознания в машину на сегодняшний день по большей мере инженерная. Критики могут говорить о том, что полностью работающей системы у нас пока нет, о том, действительно ли система (когда/если она будет создана) окажется неотличимой от оригинального человеческого сознания. Будет ли это интеллект в машине или очень слабая и неудачная копия?

Ещё одна, совсем уже маргинальная точка зрения: учёные ошибаются, считая, что человеческое сознание и человеческая личность редуцируются до электромагнитной активности мозга. Наталья Бехтерева, внучка известного физиолога В. М. Бехтерева и многолетний директор Института мозга человека РАН, заявляла, что сознание существует в тонких сферах, а мозг — это просто принимающее устройство, своего рода антенна. Конечно, с точки зрения современной науки это звучит крайне наивно и не подтверждается экспериментами. Искусственные нейронные сети, которые мы создаём, вполне способны решать сложные интеллектуальные задачи, не говоря уже о том, что в рамках проекта Blue Brain было показано: можно воспроизвести по крайней мере часть мозга. Большая часть учёных считает аплоадинг технически возможным в недалёком будущем. Отдельные энтузиасты вроде Яна Корчмарюка предлагают даже вынести исследовательскую и инженерную работу в этом направлении в отдельную дисциплину — так называемую «сеттлеретику».

Помимо наивных возражений против возможности загрузки сознания в машину существуют и почти научные контраргументы. Например, иногда критики говорят о том, что в работе мозга важную роль могут играть эффекты квантового уровня: существование неопределённости Гейзенберга не позволит достаточно точно отсканировать активность мозга и без потерь перенести сознание на другой носитель, потому что природа сознания квантовая.

Пока нет серьёзных оснований считать, что в мозге присутствуют какие-то квантовые эффекты (и, стало быть, что погрешность порядка, близкого к постоянной Планка, приведёт к искажению деятельности мозга, сознания, психики). Впрочем, в этом году появилось предположение, что в работе мозга определённую роль может играть распространение световых сигналов через глиальную ткань; это в силах несколько (но вряд ли существенно) снизить энергетические пороги информационного обмена. Но световые эффекты — это не только источник некоторого скепсиса. Широкие перспективы в создании инвазивных нейроинтерфейсов открывает оптогенетика, возникшая как направление исследований в 2005 году. Это методика, основанная на внедрении в мембрану нервных клеток специальных каналов — опсинов, реагирующих на возбуждение светом. Для экспрессии каналов используются особые вирусные векторы, а для последующей активации либо ингибирования нейронов и их сетей — лазеры, оптоволокно и другая оптическая аппаратура.

Если честно, я считаю, что позиция скептиков в вопросе загрузки сознания в машину — всего лишь очередная инкарнация витализма. В своё время, когда учёные заикались о единстве материального мира, приверженцы религиозной точки зрения пытались доказать, что живую материю нельзя создать искусственно, что барьер между неорганической и органической материей непреодолим. И пока лабораторно не был продемонстрирован синтез органических веществ, эта точка зрения бытовала даже среди образованных людей своего времени.

Ещё одна, совсем уже маргинальная точка зрения: учёные ошибаются, считая, что человеческое сознание и человеческая личность редуцируются до электромагнитной активности мозга. Наталья Бехтерева, внучка известного физиолога В. М. Бехтерева и многолетний директор Института мозга человека РАН, заявляла, что сознание существует в тонких сферах, а мозг — это просто принимающее устройство, своего рода антенна. Конечно, с точки зрения современной науки это звучит крайне наивно и не подтверждается экспериментами. Искусственные нейронные сети, которые мы создаём, вполне способны решать сложные интеллектуальные задачи, не говоря уже о том, что в рамках проекта Blue Brain было показано: можно воспроизвести по крайней мере часть мозга. Большая часть учёных считает аплоадинг технически возможным в недалёком будущем. Отдельные энтузиасты вроде Яна Корчмарюка предлагают даже вынести исследовательскую и инженерную работу в этом направлении в отдельную дисциплину — так называемую «сеттлеретику».

Помимо наивных возражений против возможности загрузки сознания в машину существуют и почти научные контраргументы. Например, иногда критики говорят о том, что в работе мозга важную роль могут играть эффекты квантового уровня: существование неопределённости Гейзенберга не позволит достаточно точно отсканировать активность мозга и без потерь перенести сознание на другой носитель, потому что природа сознания квантовая.

Пока нет серьёзных оснований считать, что в мозге присутствуют какие-то квантовые эффекты (и, стало быть, что погрешность порядка, близкого к постоянной Планка, приведёт к искажению деятельности мозга, сознания, психики). Впрочем, в этом году появилось предположение, что в работе мозга определённую роль может играть распространение световых сигналов через глиальную ткань; это в силах несколько (но вряд ли существенно) снизить энергетические пороги информационного обмена. Но световые эффекты — это не только источник некоторого скепсиса. Широкие перспективы в создании инвазивных нейроинтерфейсов открывает оптогенетика, возникшая как направление исследований в 2005 году. Это методика, основанная на внедрении в мембрану нервных клеток специальных каналов — опсинов, реагирующих на возбуждение светом. Для экспрессии каналов используются особые вирусные векторы, а для последующей активации либо ингибирования нейронов и их сетей — лазеры, оптоволокно и другая оптическая аппаратура.

Если честно, я считаю, что позиция скептиков в вопросе загрузки сознания в машину — всего лишь очередная инкарнация витализма. В своё время, когда учёные заикались о единстве материального мира, приверженцы религиозной точки зрения пытались доказать, что живую материю нельзя создать искусственно, что барьер между неорганической и органической материей непреодолим. И пока лабораторно не был продемонстрирован синтез органических веществ, эта точка зрения бытовала даже среди образованных людей своего времени.

Более технически сложна задача передать изображение обратно: из машины в мозг. Большой интерес к ней обусловлен потенциальным медицинским применением для создания эффективных зрительных протезов. Первые успехи были достигнуты довольно давно. Исследователь Уильям Добелл в 1978 году изготовил первый работающий прототип аппарата искусственного зрения. Выглядел он довольно страшно: в мозг вживляли массив из 68 электродов. В те годы не было ни достаточно лёгких камер, ни высокопроизводительных микрокомпьютеров. Чтобы видеть, первый пациент (некто Джерри) подключался к мейнфрейму, который обрабатывал сигнал с камеры и преобразовывал его в последовательность сигналов для мозга. В мозге возникала чёрно-белая картинка с малым разрешением, частота смены кадров оказалась очень редкой; однако система всё-таки работала.

В 2002 году была открыта первая программа по коммерческому протезированию зрения. Усовершенствованные аппараты, наследники первого аппарата Добелла, стали устанавливать пациентам на коммерческой основе. В первой группе состояло 16 пациентов. Что позволял такой аппарат? Например, медленно водить машину. Один из самых известных пациентов Добелла — Дженс Науманн — показывал, что он может сесть за руль автомобиля и медленно ездить вокруг дома. Дженс отличал помидор или банан от яблока и даже распознавал крупно написанные символы.

Правда, закончилась история первой группы пациентов довольно грустно. Добелл в 2004 году достаточно неожиданно умер. Пациенты частного исследователя остались без попечения. Они видели всё хуже. Дженс Науманн во второй раз в жизни потерял зрение.

Это современная реклама зрительных протезов. В наши дни доступны протезы, которые превосходят модели Добелла. Другие исследователи смогли воспроизвести эту технологию в своих лабораториях.

В 2002 году была открыта первая программа по коммерческому протезированию зрения. Усовершенствованные аппараты, наследники первого аппарата Добелла, стали устанавливать пациентам на коммерческой основе. В первой группе состояло 16 пациентов. Что позволял такой аппарат? Например, медленно водить машину. Один из самых известных пациентов Добелла — Дженс Науманн — показывал, что он может сесть за руль автомобиля и медленно ездить вокруг дома. Дженс отличал помидор или банан от яблока и даже распознавал крупно написанные символы.

Правда, закончилась история первой группы пациентов довольно грустно. Добелл в 2004 году достаточно неожиданно умер. Пациенты частного исследователя остались без попечения. Они видели всё хуже. Дженс Науманн во второй раз в жизни потерял зрение.

Это современная реклама зрительных протезов. В наши дни доступны протезы, которые превосходят модели Добелла. Другие исследователи смогли воспроизвести эту технологию в своих лабораториях.

Несколько слов об электромагнитной активности мозга. В конце XIX века выяснилось, что мозг генерирует слабый электрический ток. Впервые это явление описал Ричард Катон, английский физиолог и хирург. Несколько десятилетий спустя, в 1920-х гг. Ханс Бергер показал, что можно создать технологию сбора информации об электромагнитной активности мозга. В первых экспериментах Бергер использовал тонкие металлические электроды, которые вставлялись под кожу черепа. Чуть позже появилась менее инвазивная технология и первые электроэнцефалографы, которые через много лет усовершенствований стали одним из наиболее распространённых способов регистрации электромагнитной активности мозга.

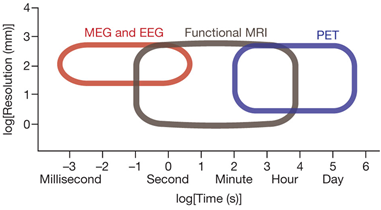

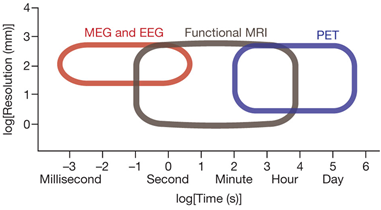

Сейчас для сбора данных об электромагнитной активности мозга используются три основные технологии: электроэнцефалография, магнитоэнцефалография и позитронная эмиссионная томография. Однако у всех технологий пока что есть серьёзные проблемы с разрешающей способностью, пространственной и временной. На графике представлены сегодняшние достижения в этой сфере. По горизонтали — логарифмическая шкала, показывающая временное разрешение каждого метода, по вертикали — пространственное разрешение.

Что мы видим на графике? Во-первых, лучшее пространственное разрешение — около 0,75 мм. Это значит, что аппарат с таким разрешением будет регистрировать активность примерно 50 тыс. нейронов как единичный сигнал. Более того, аппараты с пространственным разрешением 0,75 мм существенно уступают своим аналогам по временному разрешению (около 60—120 секунд). Аппараты с хорошим временным разрешением (магнитоэнцефалографы) отличаются низким пространственным разрешением. По мнению большинства специалистов, наиболее перспективная технология — магнитоэнцефалография.

Что ограничивает её развитие? Многие десятки лет с появления первых магнитоэнцефалографов слабые магнитные поля, генерируемые мозгом, регистрировали при помощи так называемых SQUID-датчиков. Это высокочувствительные сверхпроводящие магнитные датчики, позволяющие регистрировать магнитные поля, на три с лишним порядка более слабые, чем магнитное поле Земли. Извечный спутник сверхпроводимости в технике — сверхдороговизна. Успехи в области создания высокотемпературных сверхпроводников пока достаточно скромны, а значит, датчики такого типа неизбежно тащат за собой громоздкую и дорогую систему охлаждения.

К счастью, в начале 2000-х годов появились ещё две технологии.

Первая из них — феррит-гранатовые мембраны, эта технология достаточно активно развивается у нас в стране. Пока по чувствительности они уступают SQUID-датчикам примерно два порядка. Учёные, которые занимаются развитием феррит-гранатовой технологии, говорят, что потенциально она способна превзойти SQUID-датчики по точности, оставаясь при этом весьма недорогой.

Вторая технология — датчики SERF (свободные от спин-обменного уширения). По точности SERF-технология находится на уровне SQUID; она дешевле, хотя и не столь дёшева, как феррит-гранатовые мембраны.

Сейчас для сбора данных об электромагнитной активности мозга используются три основные технологии: электроэнцефалография, магнитоэнцефалография и позитронная эмиссионная томография. Однако у всех технологий пока что есть серьёзные проблемы с разрешающей способностью, пространственной и временной. На графике представлены сегодняшние достижения в этой сфере. По горизонтали — логарифмическая шкала, показывающая временное разрешение каждого метода, по вертикали — пространственное разрешение.

Что мы видим на графике? Во-первых, лучшее пространственное разрешение — около 0,75 мм. Это значит, что аппарат с таким разрешением будет регистрировать активность примерно 50 тыс. нейронов как единичный сигнал. Более того, аппараты с пространственным разрешением 0,75 мм существенно уступают своим аналогам по временному разрешению (около 60—120 секунд). Аппараты с хорошим временным разрешением (магнитоэнцефалографы) отличаются низким пространственным разрешением. По мнению большинства специалистов, наиболее перспективная технология — магнитоэнцефалография.

Что ограничивает её развитие? Многие десятки лет с появления первых магнитоэнцефалографов слабые магнитные поля, генерируемые мозгом, регистрировали при помощи так называемых SQUID-датчиков. Это высокочувствительные сверхпроводящие магнитные датчики, позволяющие регистрировать магнитные поля, на три с лишним порядка более слабые, чем магнитное поле Земли. Извечный спутник сверхпроводимости в технике — сверхдороговизна. Успехи в области создания высокотемпературных сверхпроводников пока достаточно скромны, а значит, датчики такого типа неизбежно тащат за собой громоздкую и дорогую систему охлаждения.

К счастью, в начале 2000-х годов появились ещё две технологии.

Первая из них — феррит-гранатовые мембраны, эта технология достаточно активно развивается у нас в стране. Пока по чувствительности они уступают SQUID-датчикам примерно два порядка. Учёные, которые занимаются развитием феррит-гранатовой технологии, говорят, что потенциально она способна превзойти SQUID-датчики по точности, оставаясь при этом весьма недорогой.

Вторая технология — датчики SERF (свободные от спин-обменного уширения). По точности SERF-технология находится на уровне SQUID; она дешевле, хотя и не столь дёшева, как феррит-гранатовые мембраны.

Дочитали до конца.