Показаны записи 3051 - 3060 из 30984

Изображения из мозга

Насколько эффективно можно получать данные из мозга? Умеем мы в этой области уже не так мало. Все нейроинтерфейсы можно разделить на два больших класса:

- инвазивные предполагают физическое соединение интерфейса с нервной тканью, т. е. вмешательство в организм;

- неинвазивные построены на электроэнцефалографии, магнитоэнцефалографии и иных дистанционных способах регистрации мозговой активности.

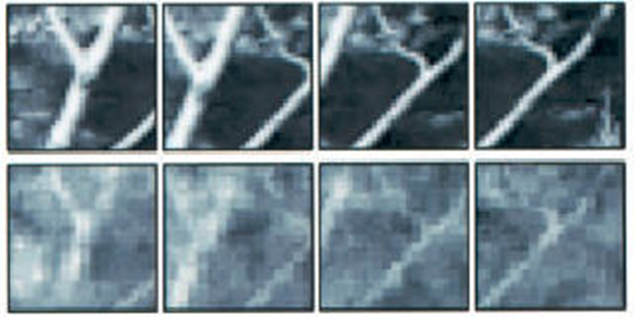

Здесь представлена картинка, которую получили из мозга кошки. Это работа 1999 года, выполненная в Калифорнийском университете в Беркли. В латеральное коленчатое тело (структура мозга, которая получает информацию непосредственно на выходе из сетчатки) мозга кошки вживили двумерный массив электродов, при помощи которого регистрировалась активность 177 нейронов. Один электрод может получать данные об активности единичной клетки.

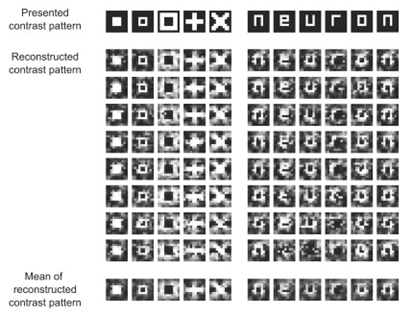

А тут уже более поздняя работа — тот же эффект был получен в 2008 году с применением неинвазивного интерфейса, основанного на МРТ. Как мы знаем, у МРТ не очень хорошее временное разрешение — помогли специальные методы цифровой обработки; человеку показали набор простых картинок, а затем восстановили его, используя последовательные сканирования мозга.

Несколько слов об электромагнитной активности мозга. В конце XIX века выяснилось, что мозг генерирует слабый электрический ток. Впервые это явление описал Ричард Катон, английский физиолог и хирург. Несколько десятилетий спустя, в 1920-х гг. Ханс Бергер показал, что можно создать технологию сбора информации об электромагнитной активности мозга. В первых экспериментах Бергер использовал тонкие металлические электроды, которые вставлялись под кожу черепа. Чуть позже появилась менее инвазивная технология и первые электроэнцефалографы, которые через много лет усовершенствований стали одним из наиболее распространённых способов регистрации электромагнитной активности мозга.

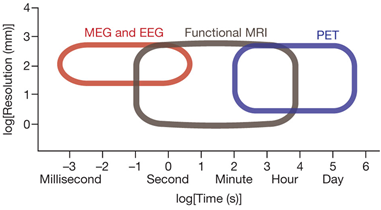

Сейчас для сбора данных об электромагнитной активности мозга используются три основные технологии: электроэнцефалография, магнитоэнцефалография и позитронная эмиссионная томография. Однако у всех технологий пока что есть серьёзные проблемы с разрешающей способностью, пространственной и временной. На графике представлены сегодняшние достижения в этой сфере. По горизонтали — логарифмическая шкала, показывающая временное разрешение каждого метода, по вертикали — пространственное разрешение.

Что мы видим на графике? Во-первых, лучшее пространственное разрешение — около 0,75 мм. Это значит, что аппарат с таким разрешением будет регистрировать активность примерно 50 тыс. нейронов как единичный сигнал. Более того, аппараты с пространственным разрешением 0,75 мм существенно уступают своим аналогам по временному разрешению (около 60—120 секунд). Аппараты с хорошим временным разрешением (магнитоэнцефалографы) отличаются низким пространственным разрешением. По мнению большинства специалистов, наиболее перспективная технология — магнитоэнцефалография.

Что ограничивает её развитие? Многие десятки лет с появления первых магнитоэнцефалографов слабые магнитные поля, генерируемые мозгом, регистрировали при помощи так называемых SQUID-датчиков. Это высокочувствительные сверхпроводящие магнитные датчики, позволяющие регистрировать магнитные поля, на три с лишним порядка более слабые, чем магнитное поле Земли. Извечный спутник сверхпроводимости в технике — сверхдороговизна. Успехи в области создания высокотемпературных сверхпроводников пока достаточно скромны, а значит, датчики такого типа неизбежно тащат за собой громоздкую и дорогую систему охлаждения.

К счастью, в начале 2000-х годов появились ещё две технологии.

Первая из них — феррит-гранатовые мембраны, эта технология достаточно активно развивается у нас в стране. Пока по чувствительности они уступают SQUID-датчикам примерно два порядка. Учёные, которые занимаются развитием феррит-гранатовой технологии, говорят, что потенциально она способна превзойти SQUID-датчики по точности, оставаясь при этом весьма недорогой.

Вторая технология — датчики SERF (свободные от спин-обменного уширения). По точности SERF-технология находится на уровне SQUID; она дешевле, хотя и не столь дёшева, как феррит-гранатовые мембраны.

Сейчас для сбора данных об электромагнитной активности мозга используются три основные технологии: электроэнцефалография, магнитоэнцефалография и позитронная эмиссионная томография. Однако у всех технологий пока что есть серьёзные проблемы с разрешающей способностью, пространственной и временной. На графике представлены сегодняшние достижения в этой сфере. По горизонтали — логарифмическая шкала, показывающая временное разрешение каждого метода, по вертикали — пространственное разрешение.

Что мы видим на графике? Во-первых, лучшее пространственное разрешение — около 0,75 мм. Это значит, что аппарат с таким разрешением будет регистрировать активность примерно 50 тыс. нейронов как единичный сигнал. Более того, аппараты с пространственным разрешением 0,75 мм существенно уступают своим аналогам по временному разрешению (около 60—120 секунд). Аппараты с хорошим временным разрешением (магнитоэнцефалографы) отличаются низким пространственным разрешением. По мнению большинства специалистов, наиболее перспективная технология — магнитоэнцефалография.

Что ограничивает её развитие? Многие десятки лет с появления первых магнитоэнцефалографов слабые магнитные поля, генерируемые мозгом, регистрировали при помощи так называемых SQUID-датчиков. Это высокочувствительные сверхпроводящие магнитные датчики, позволяющие регистрировать магнитные поля, на три с лишним порядка более слабые, чем магнитное поле Земли. Извечный спутник сверхпроводимости в технике — сверхдороговизна. Успехи в области создания высокотемпературных сверхпроводников пока достаточно скромны, а значит, датчики такого типа неизбежно тащат за собой громоздкую и дорогую систему охлаждения.

К счастью, в начале 2000-х годов появились ещё две технологии.

Первая из них — феррит-гранатовые мембраны, эта технология достаточно активно развивается у нас в стране. Пока по чувствительности они уступают SQUID-датчикам примерно два порядка. Учёные, которые занимаются развитием феррит-гранатовой технологии, говорят, что потенциально она способна превзойти SQUID-датчики по точности, оставаясь при этом весьма недорогой.

Вторая технология — датчики SERF (свободные от спин-обменного уширения). По точности SERF-технология находится на уровне SQUID; она дешевле, хотя и не столь дёшева, как феррит-гранатовые мембраны.

Самый большой амбициозный проект на тему воссоздания в электронике человеческого мозга — это проект Blue Brain, начатый ещё в начале 2000-х. В 2005 году учёные создали первую клеточную модель. В 2007 году завершилась первая фаза исследования: был создан протокол, в соответствии с которым реконструируется одна колонка неокортекса крысы (на этом этапе крыса была основным модельным объектом), и на основе протокола в 2008 году участники проекта продемонстрировали первую работающую колонку. Они показали, что у 10 тыс. нейронов с замыканием такая же электрическая активность, как и у реальной колонки неокортекса крысы. Получая на входе те же самые сигналы, на выходе модель генерировала те же сигналы, что и настоящая нервная ткань животного.

В июле 2011 года было продемонстрировано первое мезозамыкание. Учёные собрали 1 млн нейронов, показали, что модель валидна. План проекта предполагал, что в 2014 году будет получена полная модель крысиного мозга: 100 мезозамыканий, 100 млн клеток. Данные об этой работе пока не опубликованы. Причина неизвестна. Возможно, подготовка публикации требует достаточно много времени, а возможно, на таймлайн проекта повлияли последние открытия в области нейрофизиологии. В 2015 году в журналах Nature Neuroscience и Neuron вышли публикации, посвящённые обнаружению нового типа нервных связей. Оказалось, что сигналы в мозге способны распространяться через астроциты глиальной ткани. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) построили численную модель данных связей. Спикеры Blue Brain откликнулись на эти публикации и сообщили, что интегрируют новый механизм в свою модель.

Остаётся ждать результатов и надеяться на то, что публика ознакомится с ними в ближайшее время. Изначальный таймлайн проекта предполагал создание эквивалента мозга человека к 2023 году. По оценке учёных из Blue Brain, он примерно равнозначен 1 тыс. мозгов крысы. Тысяча леммингов — почти один человек.

В июле 2011 года было продемонстрировано первое мезозамыкание. Учёные собрали 1 млн нейронов, показали, что модель валидна. План проекта предполагал, что в 2014 году будет получена полная модель крысиного мозга: 100 мезозамыканий, 100 млн клеток. Данные об этой работе пока не опубликованы. Причина неизвестна. Возможно, подготовка публикации требует достаточно много времени, а возможно, на таймлайн проекта повлияли последние открытия в области нейрофизиологии. В 2015 году в журналах Nature Neuroscience и Neuron вышли публикации, посвящённые обнаружению нового типа нервных связей. Оказалось, что сигналы в мозге способны распространяться через астроциты глиальной ткани. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) построили численную модель данных связей. Спикеры Blue Brain откликнулись на эти публикации и сообщили, что интегрируют новый механизм в свою модель.

Остаётся ждать результатов и надеяться на то, что публика ознакомится с ними в ближайшее время. Изначальный таймлайн проекта предполагал создание эквивалента мозга человека к 2023 году. По оценке учёных из Blue Brain, он примерно равнозначен 1 тыс. мозгов крысы. Тысяча леммингов — почти один человек.

Под потолком операционной висело сооружение, напоминающее поблескивающую от влаги перевернутую солдатскую каску диаметром около двух метров. Огромная стальная каска с шестью тонкими паучьими металлическими руками с каждой стороны — Хирург. Руки-лапы, находящиеся в неустанном движении, были заняты чем-то ужасным… непередаваемым.

Операция над распростертым телом Кобба шла полным ходом. Точным движением скальпеля, зажатого в одном из захватов Хирурга, его грудь была рассечена от горла до паха. Две другие паучьи лапки опустились вниз и раскрыли створки грудной клетки, еще две достали изнутри сердце, затем легкие. Ральф Числер тоже был занят: срезав верхнюю часть черепа Кобба, он снял костяную крышку и теперь доставал мозг. Отсоединив от мозговой ткани датчики для снятия ЭЭГ, Ральф водрузил полушария на пьедестал устройства, похожего на хлеборезку, совмещенную с рентгеновским аппаратом.

Машина-Хирург включила анализатор мозговой ткани и плавно скользнула по потолку к дальней от окна стороне операционной.

— Сейхчассс теххло буххдет помммешшенох фф емкоххсть, — шепотом прокомментировал происходящее крот.

В дальнем углу операционной наготове стоял просторный бак с мутной жидкостью.

Хирург подкатил бак к столу, и работа закипела, только скальпели замелькали. Легкие сюда, почки туда… накроенная квадратами кожа, яблоки глаз, кишечник… все части тела Кобба нашли в баке свое место. Все, кроме сердца. Критически осмотрев купленное уже подержанным пересаженное сердце Кобба, Хирург выбросил его в люк утилизатора.

— А что будет с мозгом? — шепотом спросил ошарашенный Торчок.

Увиденное не укладывалось в его сознании. Кобб боялся смерти больше всего на свете, однако он сознательно пришел сюда. Он знал, что с ним здесь сделают, но все равно пришел. Почему?

— Струкххтурах мозссгоххвой ткаххни буххдет подвергххнута анаххлизссу.

Руди Рюкер. «Софт. Тело» (Software. Wetware)

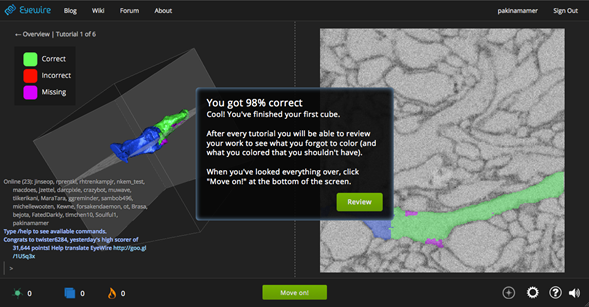

Чтобы продублировать человеческое сознание, первым делом придётся восстановить топологию естественной нейронной сети. На что мы способны в этой области уже сегодня? EyeWire, интересный проект учёных из MIT, начался со смерти его главного участника — лабораторного мышонка по имени Гарольд. Его мозг нарезали микронными слоями, запихнули срезы в сканирующий электронный микроскоп и получили большой набор отсканированных изображений.

Выяснилось: чтобы просмотреть все срезы и полностью восстановить по ним топологию нейронной сети, нужно огромное количество времени. Воссоздание одного нейрона вручную занимает примерно 50 человеко-часов рабочего времени. Учёных, занимающихся этой проблемой, не очень много, так что расшифровка одной только зрительной области мозга мыши заняла бы около 200 лет. Поэтому учёные решили воплотить в жизнь очередной дьявольский план. Они создали игру EyeWire. Зарегистрировавшись на сайте EyeWire, вы получаете срезы мозга Гарольда и по заданным правилам их раскрашиваете. Если вы раскрасили срез правильно (так же, как большинство игроков, получивших этот же срез), то вам начисляется много очков. Если неправильно — мало очков. Специальный показатель позволяет сравнивать свои скиллы по раскрашиванию мозга мыши со скиллами других людей.

Но это только первая часть дьявольского плана. Вторая часть заключалась в том, что на основе данных о раскраске, выполненной игроками, исследователи обучали большую свёрточную нейронную сеть. Сейчас они завершили и опубликовали работу о восстановлении зрительной коры. Технология вполне рабочая и может быть поставлена на промышленные рельсы.

Топология сетей — самый базовый, фундаментальный момент. Опыты на червях показали, что прижизненные реакции, выученные червём, сохраняются при его долговременной витрификации. Грубо говоря, если червя достаточно надолго заморозить, информация в его мозге сохраняется. Это наводит на мысль о том, что для сохранения личности, возможно, достаточно сохранить коннектом (полное описание структуры связей) мозга и что личность не будет утрачена даже при потере данных о текущей электромагнитной активности.

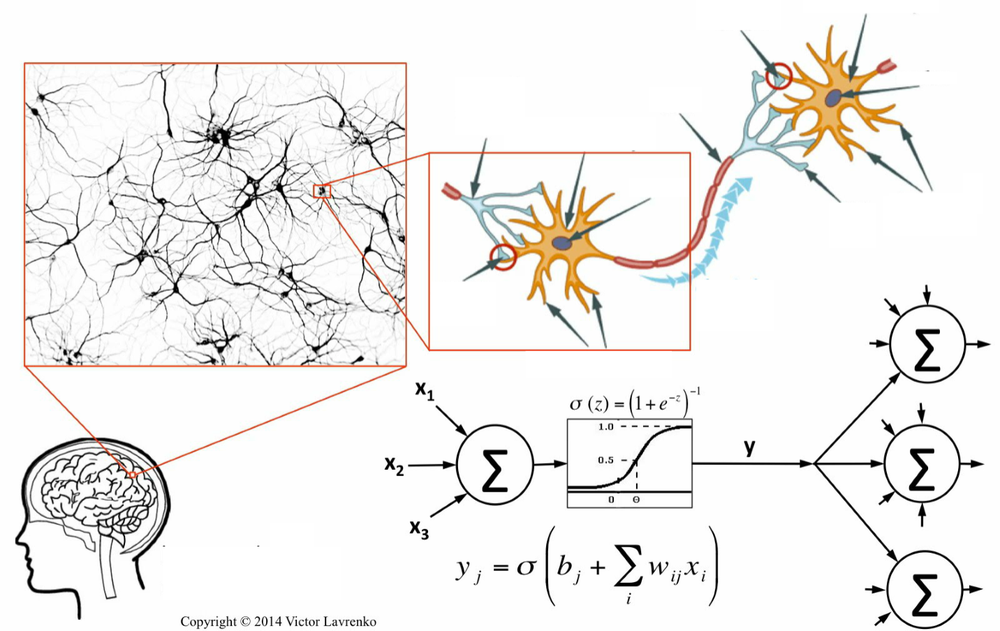

Математические модели работы нервной ткани начали создаваться во второй половине 1940-х годов. Первой важной вехой стало достижение МакКаллока и Питтса — создание модели единичного нейрона. Они считали, что нейрон — это некий сумматор, который получает на вход сигналы, взвешенные на весах синаптических связей, и выдаёт на выходе результирующий сигнал. Более поздние модели стали использовать при суммировании логистическую функцию, в отличие от бинарной функции Хевисайда, которая предполагает, что сигнал подаётся на выход, если сумма входных сигналов больше нуля.

Современная нейрофизиология применяет для описания работы синапса усовершенствованную модель Ходжкина — Хаксли, разработанную в начале 1950-х годов на основании опытов с гигантским аксоном кальмара. Современная модель учитывает ряд нюансов в работе ионных каналов, сложные темпоральные эффекты, но суть работы нейрона МакКаллок и Питтс угадали верно: она действительно сводится к суммированию и трансформации сигналов.

Современная нейрофизиология применяет для описания работы синапса усовершенствованную модель Ходжкина — Хаксли, разработанную в начале 1950-х годов на основании опытов с гигантским аксоном кальмара. Современная модель учитывает ряд нюансов в работе ионных каналов, сложные темпоральные эффекты, но суть работы нейрона МакКаллок и Питтс угадали верно: она действительно сводится к суммированию и трансформации сигналов.

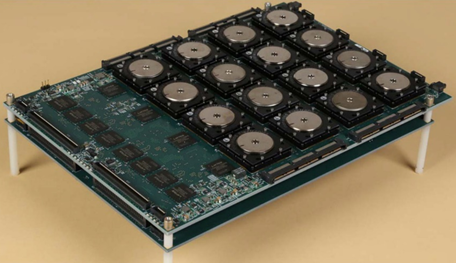

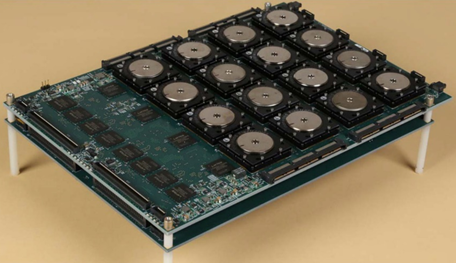

Существуют специализированные машины, эмулирующие работу нейронных сетей, — нейроморфические процессоры. В 2016 году была пройдена очередная важная веха в жизни чипа TrueNorth: в Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса (США) стартовал исследовательский проект в области глубокого обучения на основе этого процессора. TrueNorth — детище IBM, созданное в рамках программы DARPA SyNAPSE. Эта «железка» представляет собой эмулятор примерно 1 млн нейронов, каждый из которых снабжён 256 синапсами. При эмуляции работы мозга подобное оборудование позволит избежать существенной потери производительности, связанной с разницей в архитектуре мозга и традиционных фон-неймановских машин, к числу которых относятся наиболее мощные современные суперкомпьютеры. Вычислительных ядер в наиболее быстрых фон-неймановских машинах на много порядков меньше, чем синапсов в мозге. Предыдущий лидер рейтинга TOP-500 — китайский суперкомпьютер Tianhe-2 — был собран более чем из 30 тыс. Xeon’ов (на каждом из них — 24 логических ядра) и почти 50 тыс. 57-ядерных сопроцессоров Xeon Phi. В общей сложности получается около 3,6 млн ядер. У нынешнего лидера Sunway TaihuLight число ядер уже немного перевалило за 10 млн, но это всё равно во много раз меньше числа синаптических связей мозга, каждая из которых представляет собой хотя и сравнительно примитивное, но работающее одновременно со всеми другими вычислительное устройство.

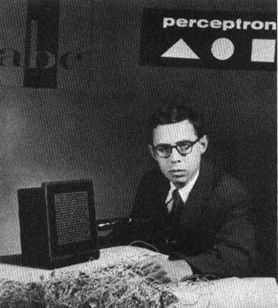

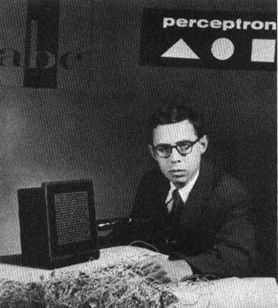

На фото изображён Фрэнк Розенблатт, создатель первого нейрокомпьютера MARC I, а рядом с ним — его «железный» перцептрон.

Современные нейроморфические процессоры довольно далеко ушли от разработок Розенблатта, но и они пока что несовершенны. Один из отцов свёрточных нейронных сетей Ян Лекун критикует проект TrueNorth за выбор примитивной модели нейрона («интегрировать и сработать» — «intergate-and-fire»). Это исторически первая модель нейрона, предложенная ещё в 1907 году французским физиологом Луи Лапиком. Лекун между делом проговаривается о том, что его критика вовсе не абстрактна: он сам работает над альтернативным проектом NeuFlow, использующим 16-битные состояния нейронов вместо бинарных состояний в TrueNorth. Аппаратная база NeuFlow — программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) и интегральные схемы особого назначения (ASIC).

На фото изображён Фрэнк Розенблатт, создатель первого нейрокомпьютера MARC I, а рядом с ним — его «железный» перцептрон.

Современные нейроморфические процессоры довольно далеко ушли от разработок Розенблатта, но и они пока что несовершенны. Один из отцов свёрточных нейронных сетей Ян Лекун критикует проект TrueNorth за выбор примитивной модели нейрона («интегрировать и сработать» — «intergate-and-fire»). Это исторически первая модель нейрона, предложенная ещё в 1907 году французским физиологом Луи Лапиком. Лекун между делом проговаривается о том, что его критика вовсе не абстрактна: он сам работает над альтернативным проектом NeuFlow, использующим 16-битные состояния нейронов вместо бинарных состояний в TrueNorth. Аппаратная база NeuFlow — программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) и интегральные схемы особого назначения (ASIC).

</>

китайцы представили очередной самый мощный суперкомп

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

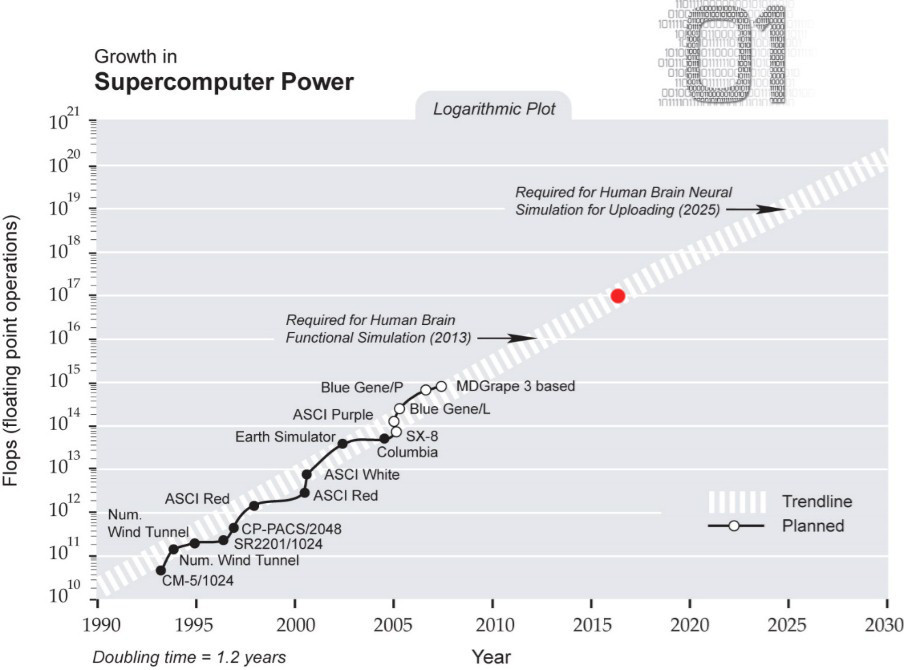

В июне 2016 года китайцы представили очередной самый мощный суперкомпьютер — Sunway TaihuLight — с производительностью 93 петафлопа (почти 1017 флопов). Пока мы движемся по графику; по прогнозам Курцвейла, производительность топового компьютера, если исходить из наших представлений о человеческом сознании, позволит в реальном времени эмулировать работу сознания к 2025 году. Конечно, тут могут быть сюрпризы, но тем не менее.

Brute force

Этот график — иллюстрация из книги Рея Курцвейла «Сингулярность уже близка» («Singularity is near»). В 2005 году он пытался предугадать наступление момента, когда лучшие по производительности компьютеры станут достаточно мощны, чтобы эмулировать человеческое сознание. Ясно, что в основе оценки присутствуют допущения, но вряд ли автор ошибся больше, чем на порядок. Сейчас указанный тренд продолжается без существенных отступлений (я специально нанёс на график точку текущего положения дел).

</>

Мозг среднего человека vs самый мощный компьютерный пр

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

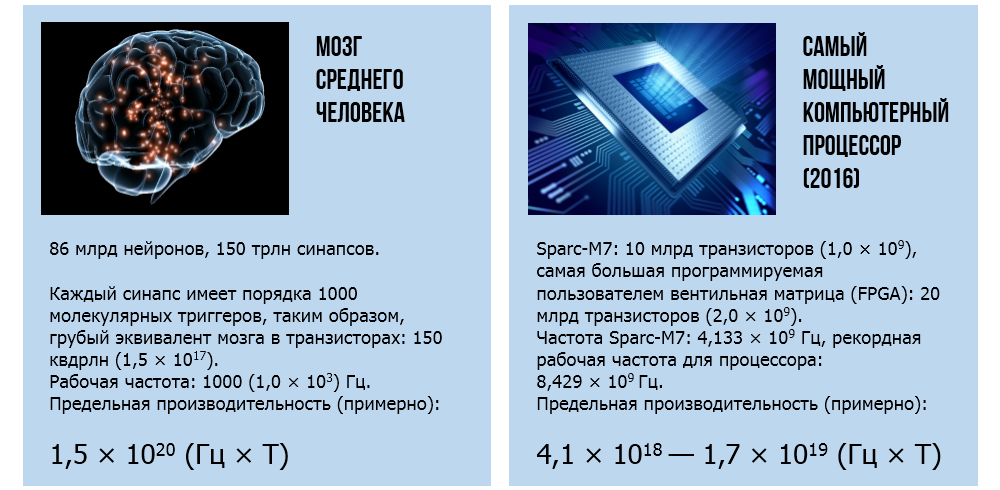

Мозг среднего человека vs самый мощный компьютерный процессор

В чём проблема? Среднестатистический человеческий мозг состоит примерно из 86 млрд нейронов и 150 трлн синапсов. Синапс — примерно из 1 тыс. молекулярных триггеров. Каждый из них можно представить обычным электронным триггером. Таким образом, если мы переведём объём мозга в триггеры, то получится около 150 квадриллионов триггеров. Самые большие монокристаллы на данный момент — процессор Sparc M7 (10 млрд транзисторов) и FPGA-матрицы (до 20 млрд транзисторов). Очевидно, что единичный кристалл нам точно не подходит.Правда, рабочая частота мозга меньше частоты машины. Частота процессора Sparc — 4,13 ГГц, в то время как рабочая частота мозга — около 1000 Гц.

Если мы перемножим количество транзисторов и частоту, то увидим оставшуюся разницу примерно в два порядка. И это без учёта неизбежных потерь при эмуляции из-за принципиальной разницы архитектуры. Тем не менее определённые надежды здесь есть.

Сегодня мы поговорим о возможности загрузки сознания в машину. Эта задача состоит из двух частей. Что нам понадобится?

Таким образом, разговор пойдёт о технологиях, которые относятся к обеим частям этого рецепта. Мы будем говорить не только и не столько о самом аплоадинге, но и о нейроинтерфейсах тоже. У нас пока нет машины, чья производительность сопоставима с человеческим мозгом. Точнее, не сопоставима, а хотя бы приблизилась к этой задаче ближе, чем на два порядка.

- Машина, способная симулировать загруженное сознание с достаточной скоростью и точностью. Не только аппаратные средства, но и адекватные математические модели, которые смогут представить наше сознание в своей внутренней структуре без потерь.

- Методы, чтобы отсканировать это сознание и перенести его в машину.

Таким образом, разговор пойдёт о технологиях, которые относятся к обеим частям этого рецепта. Мы будем говорить не только и не столько о самом аплоадинге, но и о нейроинтерфейсах тоже. У нас пока нет машины, чья производительность сопоставима с человеческим мозгом. Точнее, не сопоставима, а хотя бы приблизилась к этой задаче ближе, чем на два порядка.

Дочитали до конца.