Показаны записи 3041 - 3050 из 30984

http://metapractice.livejournal.com/531643.html

«Постановка целей и мотивация»

Исследования механизмов творчества.

•Детство и воспитание творческой личности

•Творческая личность

•Творческая личность и коллектив помощников

•Творческая личность и школа, участники которой имеют собственные творческие достижения

•Социальные движения и творчество

http://vikent.ru/research-topics/

Против целей (against objectives).

http://ailev.livejournal.com/1254147.html

Сознание (27) "Мозг" против сознания

http://metapractice.livejournal.com/531643.html

Подсознание (12) Подсознательное целеполагание

http://metapractice.livejournal.com/510062.html

Модель субличности (16) Система субличностных целей

http://metapractice.livejournal.com/531643.html

Рефрейминг (48) «Намерение»: цель + мотивация

http://metapractice.livejournal.com/502398.html

Рефрейминг создания НОВОЙ ЧАСТИ (5) Мотивационно-целевые системы

http://metapractice.livejournal.com/451234.html

Вариатор (n+5) Источник творческих ресурсов

http://metapractice.livejournal.com/523861.html

Модел. эмоции (23) Эмоции: ENS-эмоции + «эмоция достижения»

http://metapractice.livejournal.com/520945.html

Моделируем мотивацию (2) Системная мотивация

http://metapractice.livejournal.com/146803.html

«Постановка целей и мотивация»

Исследования механизмов творчества.

•Детство и воспитание творческой личности

•Творческая личность

•Творческая личность и коллектив помощников

•Творческая личность и школа, участники которой имеют собственные творческие достижения

•Социальные движения и творчество

http://vikent.ru/research-topics/

Против целей (against objectives).

http://ailev.livejournal.com/1254147.html

Сознание (27) "Мозг" против сознания

http://metapractice.livejournal.com/531643.html

Подсознание (12) Подсознательное целеполагание

http://metapractice.livejournal.com/510062.html

Модель субличности (16) Система субличностных целей

http://metapractice.livejournal.com/531643.html

Рефрейминг (48) «Намерение»: цель + мотивация

http://metapractice.livejournal.com/502398.html

Рефрейминг создания НОВОЙ ЧАСТИ (5) Мотивационно-целевые системы

http://metapractice.livejournal.com/451234.html

Вариатор (n+5) Источник творческих ресурсов

http://metapractice.livejournal.com/523861.html

Модел. эмоции (23) Эмоции: ENS-эмоции + «эмоция достижения»

http://metapractice.livejournal.com/520945.html

Моделируем мотивацию (2) Системная мотивация

http://metapractice.livejournal.com/146803.html

Языкоиды

https://cse.google.ru/cse?cx=002553267310817028755:3ahcndg69gg&ie=UTF-8&q=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&gws_rd=cr&ei=6mHyV7iUCoGSsgHypYrwBQ#gsc.tab=0&gsc.q=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&gsc.page=1

https://ljsear.ch/search?q=%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&community=metapractice&dateFrom=946659600&dateTo=1446224400&in_comments=1&order=rel

https://cse.google.ru/cse?cx=002553267310817028755:3ahcndg69gg&ie=UTF-8&q=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&gws_rd=cr&ei=6mHyV7iUCoGSsgHypYrwBQ#gsc.tab=0&gsc.q=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&gsc.page=1

https://ljsear.ch/search?q=%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B&community=metapractice&dateFrom=946659600&dateTo=1446224400&in_comments=1&order=rel

</>

![[pic]](https://hsto.org/files/6c1/45c/4cf/6c145c4cfea9441abef51d19349b76df.png)

Сводная тема (36) Либеральные права сознания. Выбор носителя.

metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)

http://metapractice.livejournal.com/531417.html

Сознание (26) Само себе принадлежащее сознание

http://metapractice.livejournal.com/529088.html

St. Neuronet (14) Квоты на необузданный прогресс

http://metapractice.livejournal.com/525104.html

Обучение (6) Глобальный «перегрев» обучения

http://metapractice.livejournal.com/523133.html

Модель субличности (15) Сознание есть система субличностей/сознаний

http://metapractice.livejournal.com/521079.html

Карго-моделирование (2) Эмерджентность нейро сетевых свойств

http://metapractice.livejournal.com/501656.html

Как мозг ограничивает нашу свободу: объясняет нейроэкономист Василий Ключарев

https://daily.afisha.ru/brain/3085-kak-mozg-ogranichivaet-nashu-svobodu-obyasnyaet-neyroekonomist-vasiliy-klyucharev/

МАНИФЕСТ НЕЙРОНЕТА Единство технологической эволюции и эволюции сознания

http://globalneuroweb.org/ru/manifesto

Давид Ян: Искусственный интеллект будет совершенствовать сам себя

http://sukhov.com/blog/david-yan-iskusstvennyiy-intellekt-budet-sovershenstvovat-sam-sebya/

Homo ex machina: перспективы перемещения сознания на другой носитель

https://geektimes.ru/company/mailru/blog/280728/

Сознание (26) Само себе принадлежащее сознание

http://metapractice.livejournal.com/529088.html

St. Neuronet (14) Квоты на необузданный прогресс

http://metapractice.livejournal.com/525104.html

Обучение (6) Глобальный «перегрев» обучения

http://metapractice.livejournal.com/523133.html

Модель субличности (15) Сознание есть система субличностей/сознаний

http://metapractice.livejournal.com/521079.html

Карго-моделирование (2) Эмерджентность нейро сетевых свойств

http://metapractice.livejournal.com/501656.html

Как мозг ограничивает нашу свободу: объясняет нейроэкономист Василий Ключарев

https://daily.afisha.ru/brain/3085-kak-mozg-ogranichivaet-nashu-svobodu-obyasnyaet-neyroekonomist-vasiliy-klyucharev/

МАНИФЕСТ НЕЙРОНЕТА Единство технологической эволюции и эволюции сознания

http://globalneuroweb.org/ru/manifesto

Давид Ян: Искусственный интеллект будет совершенствовать сам себя

http://sukhov.com/blog/david-yan-iskusstvennyiy-intellekt-budet-sovershenstvovat-sam-sebya/

Homo ex machina: перспективы перемещения сознания на другой носитель

https://geektimes.ru/company/mailru/blog/280728/

Если мы подключим к мозгу вторичную искусственную нейронную сеть, можно ожидать, что за счёт нейропластичности наше сознание постепенно освоит новое пространство, распространится на него, и на втором этапе мы получим некое новое сознание: модификацию нашего сознания, существующую на комбинированном субстрате. Первая часть субстрата — тот биологический мозг, который у нас был вначале, а вторая часть — искусственная нейронная сеть. Затем, например, биологическая часть отрезается, отмирает.

Допустим, мы так рассчитали размеры новой нейронной сети и её структуру, что на её фоне изначальное «обиталище» нашего сознания стало сравнительно малой и несущественной частью этого большого мозга. Точно так же, как изъятие небольших частей нервной ткани из мозга человека зачастую не приводит к фатальным утратам для его сознания. Такой способ выглядит более комфортным, чем простое копирование, ведь при копировании будет создана всего лишь копия «я», в то время как оригинал останется прозябать в тленной биологической оболочке.

Конечно, существует целый ряд нюансов и парадоксов, связанных с континуальностью сознания, выходящих далеко за рамки этого рассказа. Однако есть надежда, что мы всё-таки создадим технологии, которые позволят надолго отсрочить наступление уже маячащей на горизонте неумолимой смерти.

Предыдущие выпуски:

Допустим, мы так рассчитали размеры новой нейронной сети и её структуру, что на её фоне изначальное «обиталище» нашего сознания стало сравнительно малой и несущественной частью этого большого мозга. Точно так же, как изъятие небольших частей нервной ткани из мозга человека зачастую не приводит к фатальным утратам для его сознания. Такой способ выглядит более комфортным, чем простое копирование, ведь при копировании будет создана всего лишь копия «я», в то время как оригинал останется прозябать в тленной биологической оболочке.

Конечно, существует целый ряд нюансов и парадоксов, связанных с континуальностью сознания, выходящих далеко за рамки этого рассказа. Однако есть надежда, что мы всё-таки создадим технологии, которые позволят надолго отсрочить наступление уже маячащей на горизонте неумолимой смерти.

Предыдущие выпуски:

Есть какие-то полумеры, геропротекторы. Идея состоит в отключении механизма старения. Сейчас небольшая группа исследователей, возглавляемая мной, работает с крупной биотехнологической компанией, помогая своими знаниями в области data science в проекте, связанном с биологическим продлением жизни. Вероятно, мы продлим на какое-то время своё существование при помощи биохакинга — путём вмешательства в биохимические сигнальные пути организма, но такое решение выглядит довольно хрупко: наши тела не очень надёжны.

Как ещё может выглядеть технология, которая продлевает существование сознания? Один из возможных путей — это своеобразный постнеокортекс. Мы создаём инвазивный (а может, даже и неинвазивный) интерфейс и при помощи него прикрепляем к нашему неокортексу огромную искусственную нейронную сеть, которая по размерам, по количеству клеток, синапсов и так далее на несколько порядков больше, чем наша естественная нейронная сеть.

Науке давно известен эффект нейропластичности: мозг очень хорошо адаптируется к поступающим в него сигналам. Первые эксперименты, продемонстрировавшие нейропластичность, провёл ещё в XIX веке французский врач и физиолог Мари-Жан-Пьер Флуранс. Флуранс брал петуха, перерезал ему нервы, ведущие к мышцам — сгибателям и разгибателям крыла, и сшивал их крест-накрест. Сигнал, которым птица пыталась согнуть крыло, теперь попадал в мышцу-разгибатель, и наоборот. Первое время петух не мог летать, но позже мозг приспособился к изменившейся ситуации, и птица снова выучилась полёту.

Множество случаев травм головного мозга показывали, что даже с очень серьёзными функциональными повреждениями нейронной сети человек в состоянии сохранить свою личность, активность, воспоминания и т. д., хотя и с некоторыми провалами. Приведём в пример аппараты искусственного зрения. Сигнал попадает не совсем туда, куда он попадает от настоящего глаза. Требуется время, чтобы мозг приспособился к восприятию этой картинки.

Есть и более удивительные истории, связанные с нейропластичностью. Сёстры Татьяна и Криста Хоган — краниопаги, т. е. сиамские близнецы, соединённые в районе головы. Явление крайне редкое, один случай на 6 млн рождений. Криста и Татьяна уникальны даже среди краниопагов: мозг одной сестры соединён с мозгом другой. Нейрохирурги обнаружили, что у них связаны глубокие области мозга — таламусы. Через таламус проходит информация от органов чувств, чтобы затем попасть в кору головного мозга. У девочек образовалась уникальная структура — «таламический мост»: толстый канал из нейронных отростков, который отчётливо виден на сканах. Нервные сигналы от ствола головного мозга Кристы могут поступать в мозг Татьяны, и наоборот.

Сейчас наука весьма существенно отодвинула эту границу, в том числе в сфере создания искусственных живых организмов (недавно завершился очередной проект по созданию собранной с нуля работающей клетки). В этом плане спорить с экспериментом и практикой трудно. Но сама интенция оставить за жизнью, за сознанием какую-то площадь, недоступную для науки и человеческой технологии, по-прежнему существует. Некоторым людям очень не хочется, чтобы наши технологии стали применяться к нам самим и к нашему сознанию. В чём причина? Иногда людям кажется, что если мы что-то объяснили, то тем самым уничтожили святость, сакральность. Если мы объяснили, как написано стихотворение, как оно устроено, то в глазах некоторых людей оно почему-то становится менее прекрасным. Открытие тайн работы человеческого сознания по какой-то причине воспринимается как унижающее человека явление.

Другой момент связан с этической стороной исследований. Представьте себе ужас первого человеческого сознания, перенесённого в машину. Крайне ненадёжный субстрат. А если отключат электроэнергию? Полная зависимость от тех, кто управляет этой модельной средой. И человек, который первым захочет это сделать, наверное, должен быть очень смелым и самоотверженным исследователем. Хотя ему-то самому как бы ничего не будет: будет что-то его копии, собранной внутри машины. Но всё равно неприятно ощущать, что там, в машине, есть второй ты, которому сейчас, наверное, очень плохо.

Поэтому даже когда задача переноса сознания в машину технически решится, это не будет автоматически означать, что такого рода технология станет применяться повсеместно. Возможно, всё и ограничится лабораторными экспериментами. Потому что с практической точки зрения, возможно, куда важнее создание более эффективных интерфейсов «машина — мозг» и расширение, аугментация нашего собственного тела.

Все в какой-то момент задумываются о смерти. У меня это произошло лет в девять-десять, и мысли о том, что умрут родители, что умру я, вызывали весьма тяжёлые переживания. Взрослея, люди учатся отвлекаться, чтобы не испытывать экзистенциальный ужас непрерывно, изобретают какие-то формы самообмана, создают в мыслях сценарии, снижающие общую тревожность. У кого-то в их основу ложатся религиозные фантазии — жизнь после смерти. У человека более рационального подобный внутренний нарратив чаще основывается на мыслях о технологиях, которые когда-то будут доступны: мне обязательно повезёт, я всё-таки не умру по крайней мере ещё сотню-другую лет.

Задача переноса человеческого сознания в машину на сегодняшний день по большей мере инженерная. Критики могут говорить о том, что полностью работающей системы у нас пока нет, о том, действительно ли система (когда/если она будет создана) окажется неотличимой от оригинального человеческого сознания. Будет ли это интеллект в машине или очень слабая и неудачная копия?

Ещё одна, совсем уже маргинальная точка зрения: учёные ошибаются, считая, что человеческое сознание и человеческая личность редуцируются до электромагнитной активности мозга. Наталья Бехтерева, внучка известного физиолога В. М. Бехтерева и многолетний директор Института мозга человека РАН, заявляла, что сознание существует в тонких сферах, а мозг — это просто принимающее устройство, своего рода антенна. Конечно, с точки зрения современной науки это звучит крайне наивно и не подтверждается экспериментами. Искусственные нейронные сети, которые мы создаём, вполне способны решать сложные интеллектуальные задачи, не говоря уже о том, что в рамках проекта Blue Brain было показано: можно воспроизвести по крайней мере часть мозга. Большая часть учёных считает аплоадинг технически возможным в недалёком будущем. Отдельные энтузиасты вроде Яна Корчмарюка предлагают даже вынести исследовательскую и инженерную работу в этом направлении в отдельную дисциплину — так называемую «сеттлеретику».

Помимо наивных возражений против возможности загрузки сознания в машину существуют и почти научные контраргументы. Например, иногда критики говорят о том, что в работе мозга важную роль могут играть эффекты квантового уровня: существование неопределённости Гейзенберга не позволит достаточно точно отсканировать активность мозга и без потерь перенести сознание на другой носитель, потому что природа сознания квантовая.

Пока нет серьёзных оснований считать, что в мозге присутствуют какие-то квантовые эффекты (и, стало быть, что погрешность порядка, близкого к постоянной Планка, приведёт к искажению деятельности мозга, сознания, психики). Впрочем, в этом году появилось предположение, что в работе мозга определённую роль может играть распространение световых сигналов через глиальную ткань; это в силах несколько (но вряд ли существенно) снизить энергетические пороги информационного обмена. Но световые эффекты — это не только источник некоторого скепсиса. Широкие перспективы в создании инвазивных нейроинтерфейсов открывает оптогенетика, возникшая как направление исследований в 2005 году. Это методика, основанная на внедрении в мембрану нервных клеток специальных каналов — опсинов, реагирующих на возбуждение светом. Для экспрессии каналов используются особые вирусные векторы, а для последующей активации либо ингибирования нейронов и их сетей — лазеры, оптоволокно и другая оптическая аппаратура.

Если честно, я считаю, что позиция скептиков в вопросе загрузки сознания в машину — всего лишь очередная инкарнация витализма. В своё время, когда учёные заикались о единстве материального мира, приверженцы религиозной точки зрения пытались доказать, что живую материю нельзя создать искусственно, что барьер между неорганической и органической материей непреодолим. И пока лабораторно не был продемонстрирован синтез органических веществ, эта точка зрения бытовала даже среди образованных людей своего времени.

Ещё одна, совсем уже маргинальная точка зрения: учёные ошибаются, считая, что человеческое сознание и человеческая личность редуцируются до электромагнитной активности мозга. Наталья Бехтерева, внучка известного физиолога В. М. Бехтерева и многолетний директор Института мозга человека РАН, заявляла, что сознание существует в тонких сферах, а мозг — это просто принимающее устройство, своего рода антенна. Конечно, с точки зрения современной науки это звучит крайне наивно и не подтверждается экспериментами. Искусственные нейронные сети, которые мы создаём, вполне способны решать сложные интеллектуальные задачи, не говоря уже о том, что в рамках проекта Blue Brain было показано: можно воспроизвести по крайней мере часть мозга. Большая часть учёных считает аплоадинг технически возможным в недалёком будущем. Отдельные энтузиасты вроде Яна Корчмарюка предлагают даже вынести исследовательскую и инженерную работу в этом направлении в отдельную дисциплину — так называемую «сеттлеретику».

Помимо наивных возражений против возможности загрузки сознания в машину существуют и почти научные контраргументы. Например, иногда критики говорят о том, что в работе мозга важную роль могут играть эффекты квантового уровня: существование неопределённости Гейзенберга не позволит достаточно точно отсканировать активность мозга и без потерь перенести сознание на другой носитель, потому что природа сознания квантовая.

Пока нет серьёзных оснований считать, что в мозге присутствуют какие-то квантовые эффекты (и, стало быть, что погрешность порядка, близкого к постоянной Планка, приведёт к искажению деятельности мозга, сознания, психики). Впрочем, в этом году появилось предположение, что в работе мозга определённую роль может играть распространение световых сигналов через глиальную ткань; это в силах несколько (но вряд ли существенно) снизить энергетические пороги информационного обмена. Но световые эффекты — это не только источник некоторого скепсиса. Широкие перспективы в создании инвазивных нейроинтерфейсов открывает оптогенетика, возникшая как направление исследований в 2005 году. Это методика, основанная на внедрении в мембрану нервных клеток специальных каналов — опсинов, реагирующих на возбуждение светом. Для экспрессии каналов используются особые вирусные векторы, а для последующей активации либо ингибирования нейронов и их сетей — лазеры, оптоволокно и другая оптическая аппаратура.

Если честно, я считаю, что позиция скептиков в вопросе загрузки сознания в машину — всего лишь очередная инкарнация витализма. В своё время, когда учёные заикались о единстве материального мира, приверженцы религиозной точки зрения пытались доказать, что живую материю нельзя создать искусственно, что барьер между неорганической и органической материей непреодолим. И пока лабораторно не был продемонстрирован синтез органических веществ, эта точка зрения бытовала даже среди образованных людей своего времени.

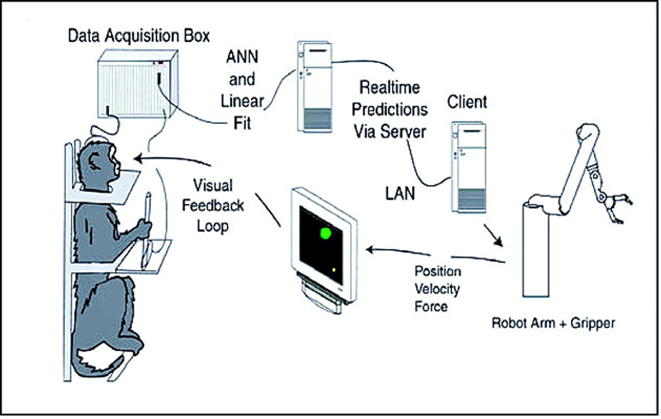

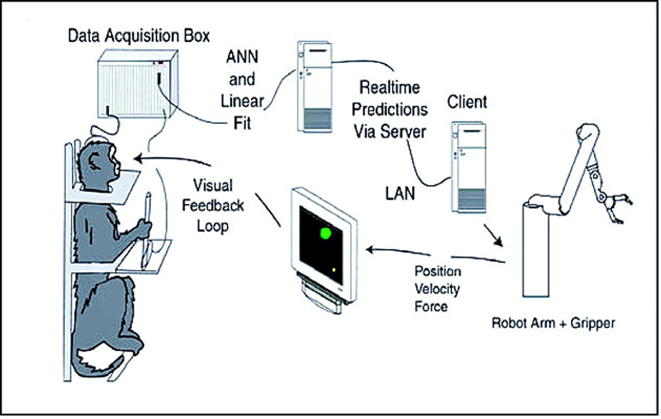

Ещё более интересная история — протезирование конечностей. Подключение нас к внешним устройствам, оперирующим в реальном мире. Мигель Николелис, известный пионер в этой области, продемонстрировал первую систему с замкнутым циклом обратной связи. В опытах Николелиса использовались макаки-резусы и инвазивный интерфейс — массив электродов, имплантированный в двигательную кору. Данные собираются, преобразуются, фильтруются и передаются в манипулятор.

При этом обезьяна может видеть свои манипуляции. До Николелиса все подобные устройства работали односторонне, данные передавались только из двигательной коры в устройство, но не обратно. В данном случае цикл был замкнут полностью.

При этом обезьяна может видеть свои манипуляции. До Николелиса все подобные устройства работали односторонне, данные передавались только из двигательной коры в устройство, но не обратно. В данном случае цикл был замкнут полностью.

</>

А теперь немного о слухе. О том, что мы умеем делать сей

metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)

В ролике представлены кохлеарные импланты. Они позволяют в ряде случаев вернуть слух людям, лишённым его от рождения либо утратившим его из-за болезней.

Более технически сложна задача передать изображение обратно: из машины в мозг. Большой интерес к ней обусловлен потенциальным медицинским применением для создания эффективных зрительных протезов. Первые успехи были достигнуты довольно давно. Исследователь Уильям Добелл в 1978 году изготовил первый работающий прототип аппарата искусственного зрения. Выглядел он довольно страшно: в мозг вживляли массив из 68 электродов. В те годы не было ни достаточно лёгких камер, ни высокопроизводительных микрокомпьютеров. Чтобы видеть, первый пациент (некто Джерри) подключался к мейнфрейму, который обрабатывал сигнал с камеры и преобразовывал его в последовательность сигналов для мозга. В мозге возникала чёрно-белая картинка с малым разрешением, частота смены кадров оказалась очень редкой; однако система всё-таки работала.

В 2002 году была открыта первая программа по коммерческому протезированию зрения. Усовершенствованные аппараты, наследники первого аппарата Добелла, стали устанавливать пациентам на коммерческой основе. В первой группе состояло 16 пациентов. Что позволял такой аппарат? Например, медленно водить машину. Один из самых известных пациентов Добелла — Дженс Науманн — показывал, что он может сесть за руль автомобиля и медленно ездить вокруг дома. Дженс отличал помидор или банан от яблока и даже распознавал крупно написанные символы.

Правда, закончилась история первой группы пациентов довольно грустно. Добелл в 2004 году достаточно неожиданно умер. Пациенты частного исследователя остались без попечения. Они видели всё хуже. Дженс Науманн во второй раз в жизни потерял зрение.

Это современная реклама зрительных протезов. В наши дни доступны протезы, которые превосходят модели Добелла. Другие исследователи смогли воспроизвести эту технологию в своих лабораториях.

В 2002 году была открыта первая программа по коммерческому протезированию зрения. Усовершенствованные аппараты, наследники первого аппарата Добелла, стали устанавливать пациентам на коммерческой основе. В первой группе состояло 16 пациентов. Что позволял такой аппарат? Например, медленно водить машину. Один из самых известных пациентов Добелла — Дженс Науманн — показывал, что он может сесть за руль автомобиля и медленно ездить вокруг дома. Дженс отличал помидор или банан от яблока и даже распознавал крупно написанные символы.

Правда, закончилась история первой группы пациентов довольно грустно. Добелл в 2004 году достаточно неожиданно умер. Пациенты частного исследователя остались без попечения. Они видели всё хуже. Дженс Науманн во второй раз в жизни потерял зрение.

Это современная реклама зрительных протезов. В наши дни доступны протезы, которые превосходят модели Добелла. Другие исследователи смогли воспроизвести эту технологию в своих лабораториях.

Дочитали до конца.